2025年5月のつれづれ(ありがとう一風亭初月、おめでとう港家小蝶次 浪曲界の未来へ向けて)

杉江松恋の月刊「浪曲つれづれ」 第1回

- 浪曲

杉江 松恋

2025/05/09

港家小蝶次の年季明け披露目と改名興行

次は明るい話題を。

現在の浪曲には、関東落語・講談界のような真打を頂点とする階級が存在しない。入門から4~5年程度で年季が明け、芸人としての一本立ちが認められる。上方落語の世界とほぼ同じだ。年季明けした芸人は、関東の落語・講談でいえば二ツ目にあたるのだが、浪曲に馴染みのないお客さんからは真打と混同されがちなので、困る場面もあるという。慣例では、入門後15年で弟子を取ることが認められるようになるので、だいたいそのへんが真打格だろう。

去る2025年4月29日に、日本浪曲協会の若手・港家柳一が年季明けの披露目と改名の興行を浅草木馬亭(東京都台東区)で行った。披露目の口上には師匠である四代目港家小柳丸のほか、協会副会長である曲師の佐藤貴美江、同じく理事の澤順子、落語立川流真打・立川談四楼、落語芸術協会所属の太神楽・ボンボンブラザースの鏡味繁二郎が座った。

鏡味繁二郎は、喜劇俳優・堺駿二の甥である。その堺駿二の兄が初代・港家小柳丸、というのが口上に招かれた所以だ。

また、立川談四楼は、実は柳一の元師匠である。落語家・立川語楼として、約1年間門下で修行していた時期があるのだ。談四楼は、東京・下北沢の北沢八幡宮で隔月の独演会を行っている。そこで柳一が初高座を踏んだのを筆者も聴いた。口跡がよくて明るい落語だと思ったのだが、いつの間にか辞めて浪曲師になっていたのである。そういえばあの声は浪曲向きだったか、と木馬亭で舞台を聴いて改めて気づいた。

柳一は、この日をもって、港家小蝶次となった。「こちょうじ」と読む。新鮮に感じる名前は、初代小柳丸こと栗原留吉が、15歳で港家柳蝶に入門したときに名乗った小蝶にちなんでいる。そのまま小蝶では初代に対して畏れ多いということで、それに次ぐという意味をこめてこの名になったのである。

師匠譲りの明朗な節は聴きやすく、これから成長の余地がある浪曲師だと思う。頑張っていくはずですので、みなさんどうぞご贔屓に。

いま読まれています!

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第2回

ちょいもち

~「ちょっと持ってる人」の奇跡と悲劇

桂 三四郎

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第10回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第9回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第1回

エッセイが始まる

~締め切りを巡る負けられない戦い

桂 三四郎

2025/07/25

シリーズ「思い出の味」 第12回

真夏の甘美

~秋田のドリアンは、恋の味!

一龍斎 貞奈

2025/08/25

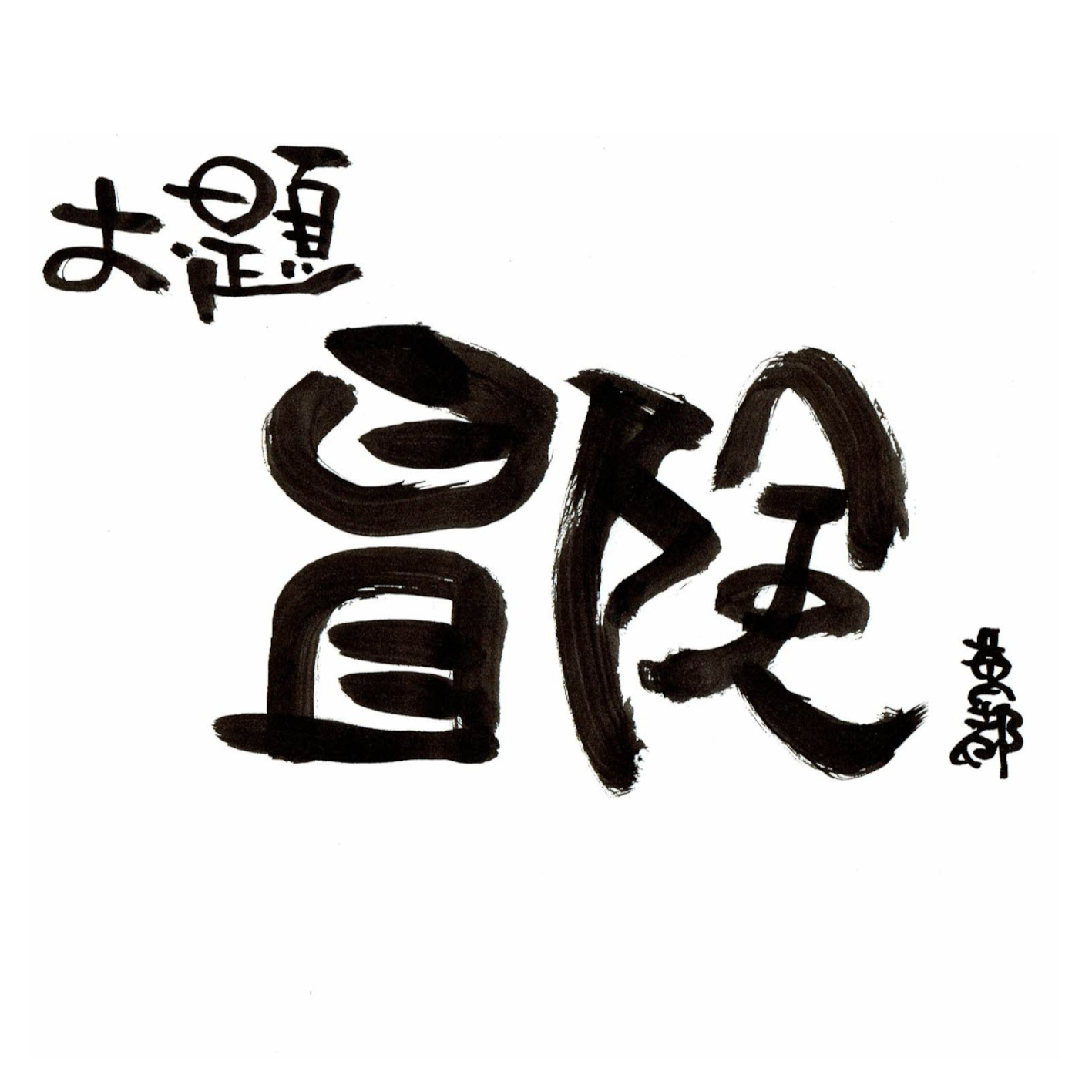

立川談吉の「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談吉

2025/08/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

社会派講談の旗手 神田香織(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/07/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第6回

社会派講談の旗手 神田香織(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/07/28

「ラルテの、てんてこ舞い」 第3回

謎のカバ臭と忘れ物キング ~桂雀々エピソード2

~ずっとずっと忘れないでほしい

ラルテ

2025/08/27

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第2回

ちょいもち

~「ちょっと持ってる人」の奇跡と悲劇

桂 三四郎

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第10回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第9回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

立川談吉の「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談吉

2025/08/28

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第1回

エッセイが始まる

~締め切りを巡る負けられない戦い

桂 三四郎

2025/07/25

シリーズ「思い出の味」 第12回

真夏の甘美

~秋田のドリアンは、恋の味!

一龍斎 貞奈

2025/08/25

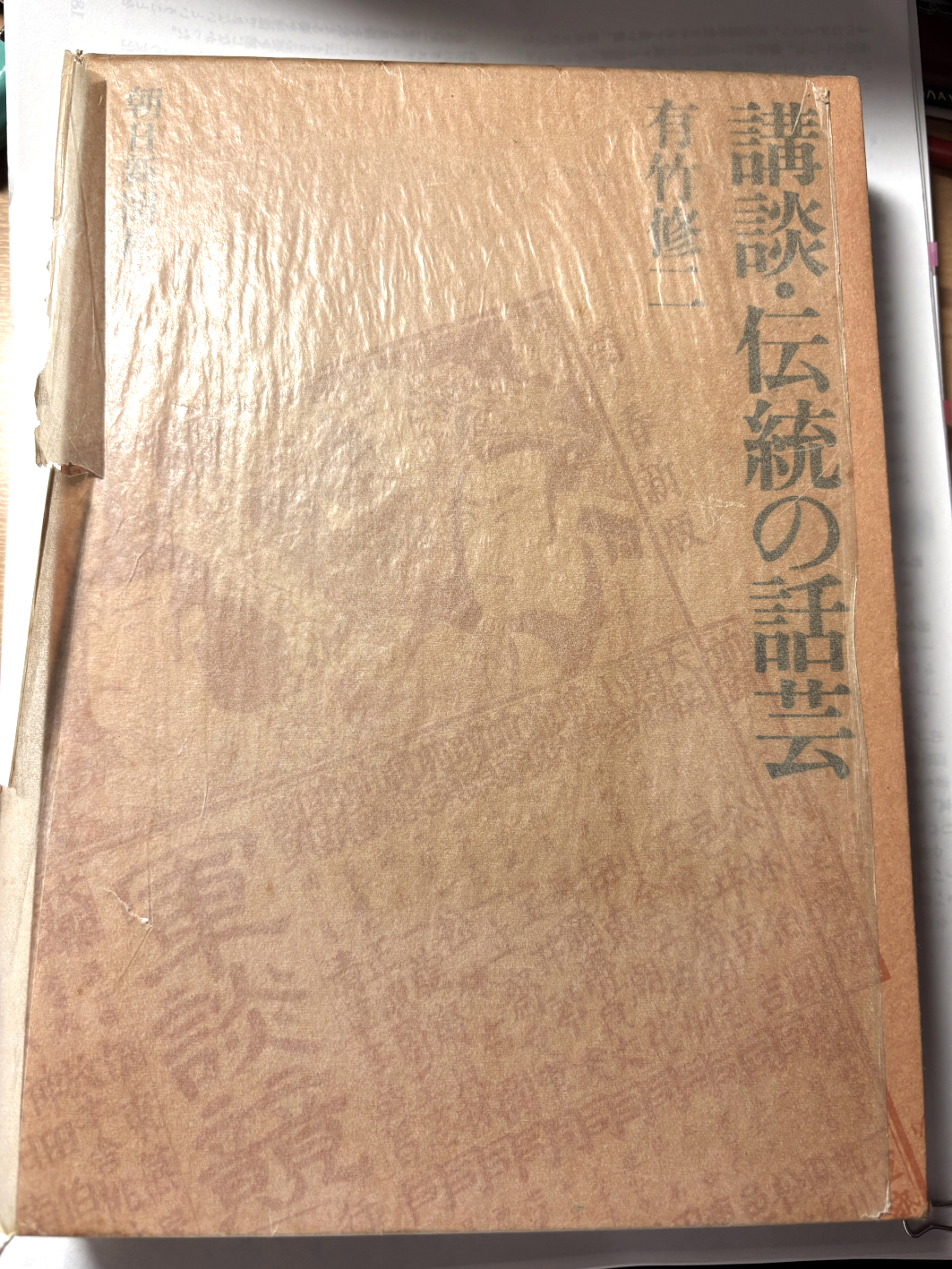

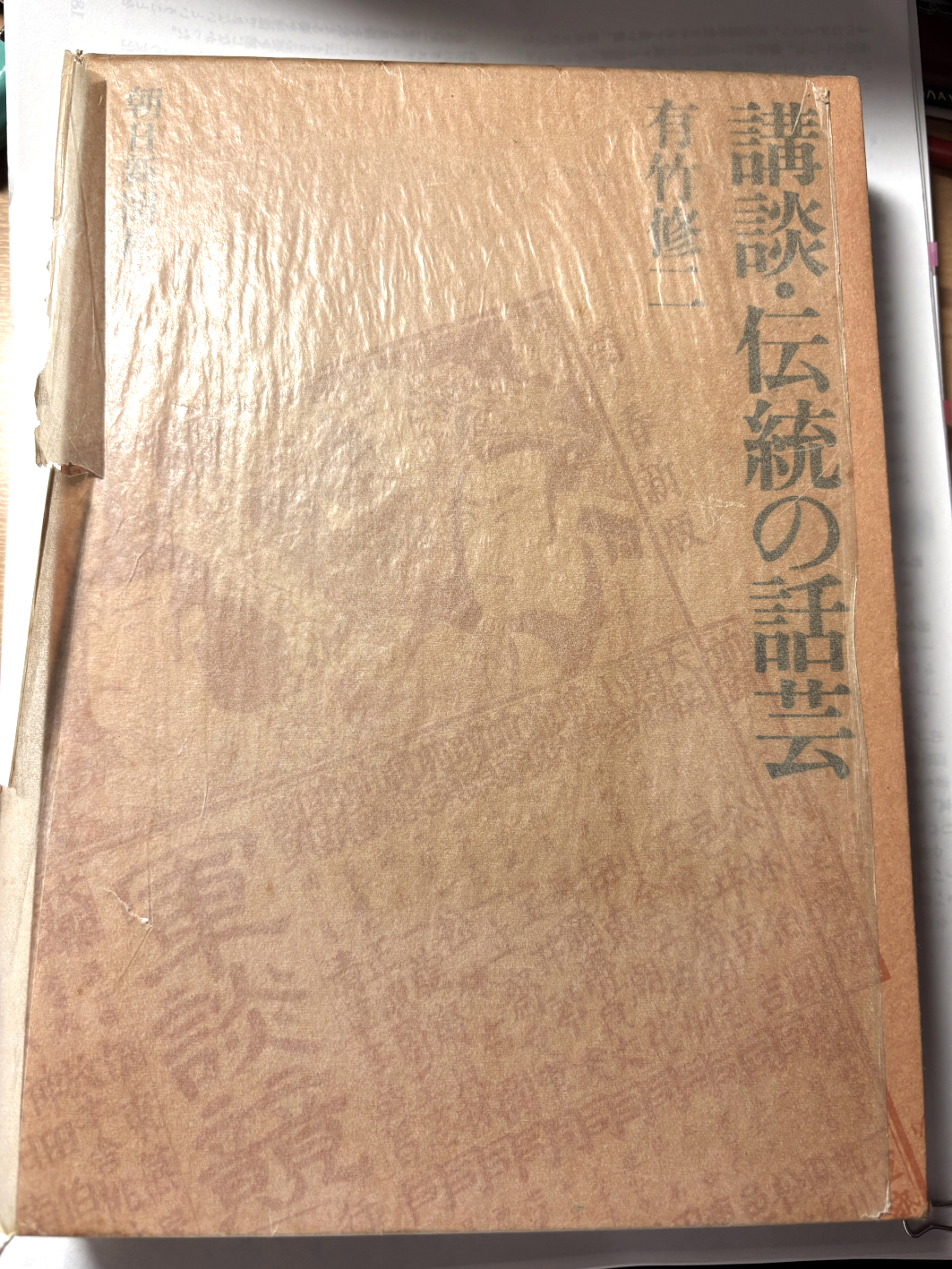

杉江松恋の「芸人本書く派列伝 クラシック」 第4回

〈書評〉 『講談・伝統の話芸』(有竹修二 著)

~講談の色気と凄み、話芸の真髄を探る1冊

杉江 松恋

2025/08/29

笑福亭茶光の「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第3回

〈書評〉 『生殖記』(朝井リョウ 著)

~本当の自分って何だ?

笑福亭 茶光

2025/08/29

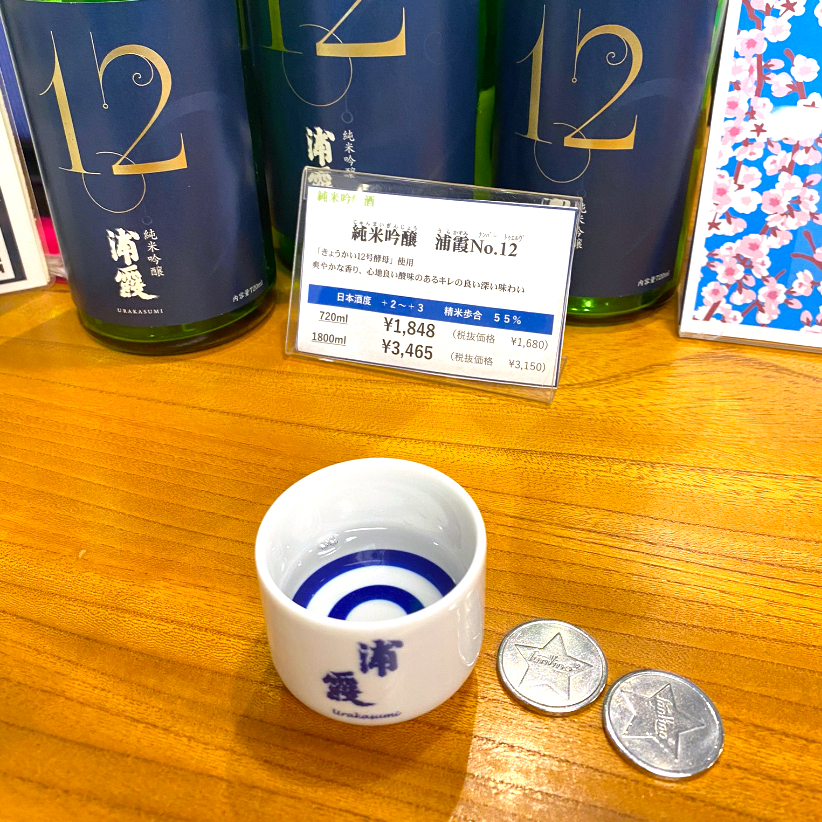

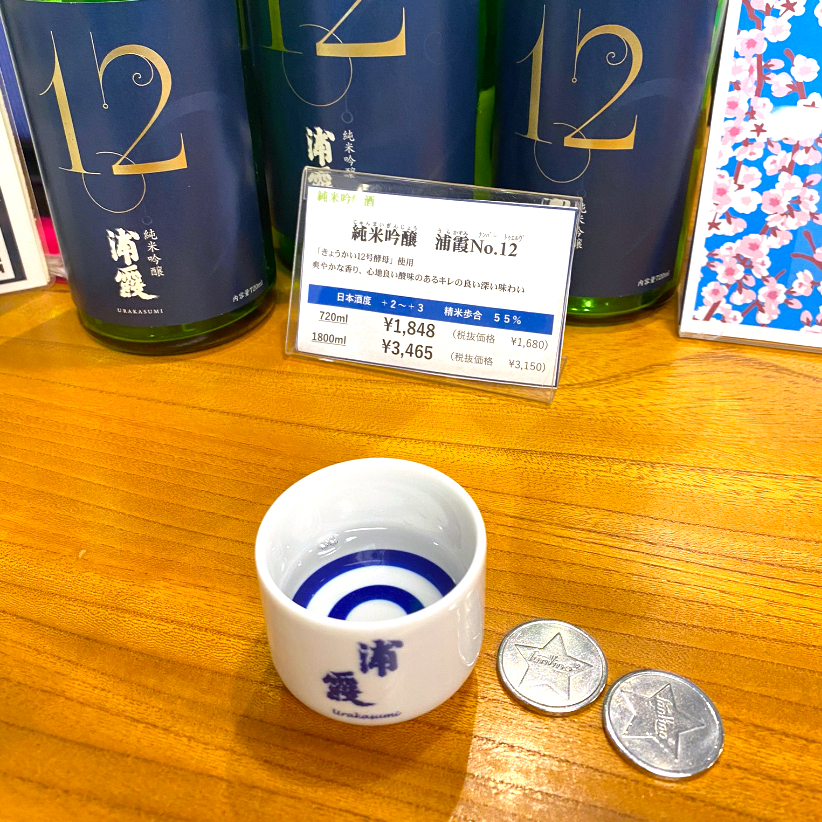

酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~ 第2回

二合目 ~塩釜漫遊記

浦霞の利き酒サーバーに笑顔!

松林 伯知

2025/08/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第9回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/29

立川談吉の「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談吉

2025/08/28

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第2回

ちょいもち

~「ちょっと持ってる人」の奇跡と悲劇

桂 三四郎

2025/08/30

シリーズ「思い出の味」 第12回

真夏の甘美

~秋田のドリアンは、恋の味!

一龍斎 貞奈

2025/08/25

酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~ 第2回

二合目 ~塩釜漫遊記

浦霞の利き酒サーバーに笑顔!

松林 伯知

2025/08/27

三遊亭萬都の「マクラになるかも知れない話」 第1回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

「ラルテの、てんてこ舞い」 第3回

謎のカバ臭と忘れ物キング ~桂雀々エピソード2

~ずっとずっと忘れないでほしい

ラルテ

2025/08/27

杉江松恋の「芸人本書く派列伝 クラシック」 第4回

〈書評〉 『講談・伝統の話芸』(有竹修二 著)

~講談の色気と凄み、話芸の真髄を探る1冊

杉江 松恋

2025/08/29

東家一太郎の「浪曲案内 連続読み」 第4回

『あんぱん』と『はだしのゲン』と『のど自慢』

~NHK朝ドラ3回目の出演!

東家 一太郎

2025/08/22

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

三遊亭司の「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

シリーズ「思い出の味」 第10回

松鶴、鶴光、羽光、羽太郎の四世代の飲食

~気をつかう師匠との食事

笑福亭 羽光

2025/08/04

東家一太郎の「浪曲案内 連続読み」 第4回

『あんぱん』と『はだしのゲン』と『のど自慢』

~NHK朝ドラ3回目の出演!

東家 一太郎

2025/08/22

「講談最前線」 第6回

2025年8月の最前線 【後編】 (講談入門① ~最初に“生で”聞くなら、どうしたらよいか)

~4つのキーワード

瀧口 雅仁

2025/08/14

入船亭扇太の「お恐れながら申し上げます」 第1回

汗と笑いの物語

~高座で顔に汗をかかない男の秘密

入船亭 扇太

2025/08/11

柳家小志んの「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

三笑亭夢丸の「エッセイ的な何か」 第3回

8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶

~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸

2025/08/19

月刊「シン・道楽亭コラム」 第4回

「声の黒船」はすでに来襲している ~厄介な未来

~落語家の声は守れるか?

シン・道楽亭

2025/08/10

編集部のオススメ

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

三遊亭司の「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第1回

エッセイが始まる

~締め切りを巡る負けられない戦い

桂 三四郎

2025/07/25

林家きく麿の「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~気軽に会えた貴方はいない

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10