小じかの一歩目 (前編)

鈴々舎馬風一門 入門物語 第9回

- 落語

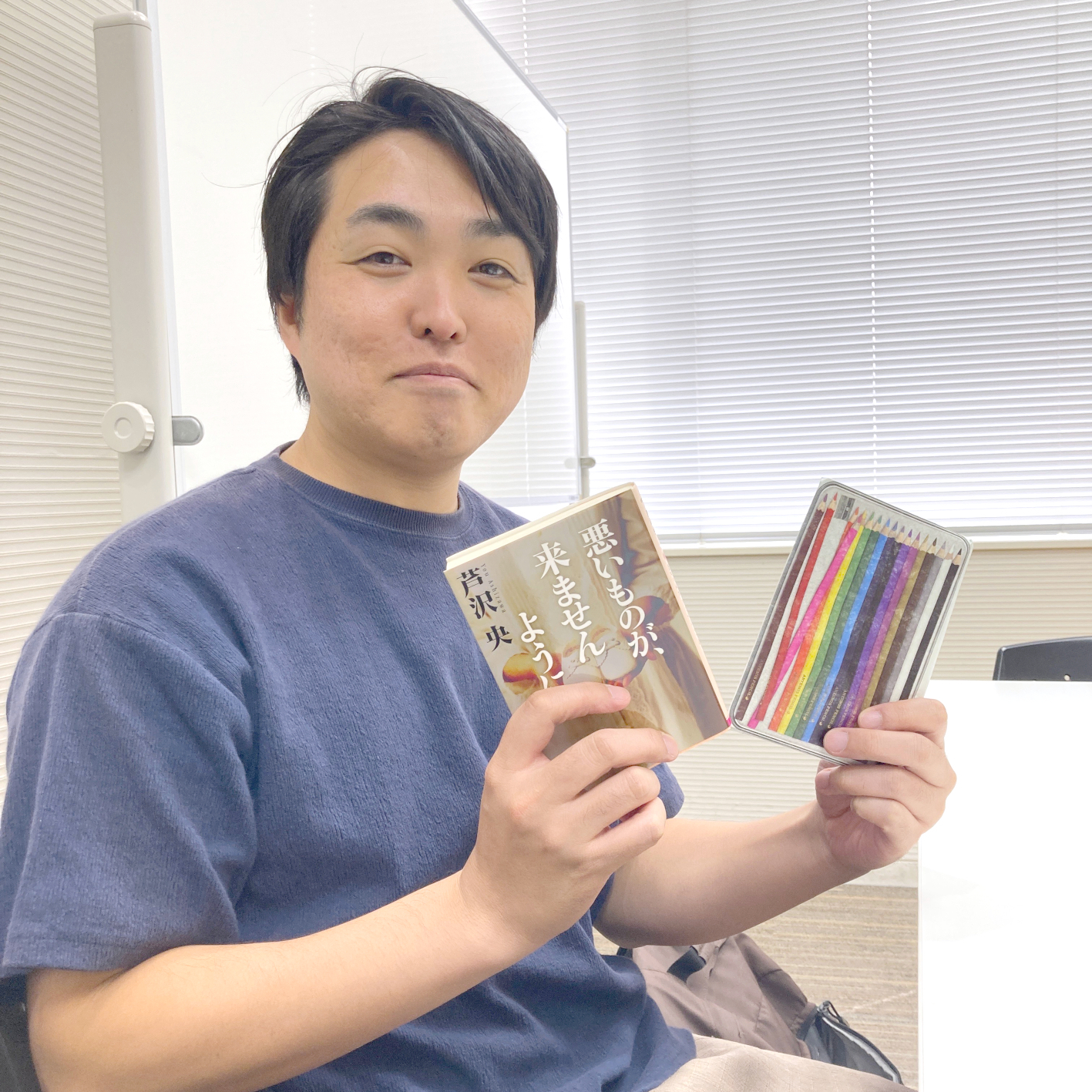

柳家 小じか

2025/05/23

師匠の姿に感銘を受ける

落語家はお笑い芸人と違い、養成所などはない。自分がこの師匠の弟子になりたいと思った人に弟子入りの志願をする。もちろん誰でも弟子に取っていただけるものではない。その師匠ごとの考え方や実生活の状況などによって断られることもあれば、想像していたよりもすんなり入門できたりと、入門エピソードは芸人ごとに十人十色である。ここでは私の入門エピソードを話していきたいと思う。

私の師匠は、五代目柳家小せんである。師匠との出会いは、何を隠そう落研だ。先にも述べたが、落研には大会がある。師匠はその大会の予選に審査員として参加していた。その頃の谷口くんは大学三年生。落研に入ったことで寄席などにも足を運び、なんとなく落語家を知っているような状態だった。だからもちろん、審査員で入っている師匠のことも知っていた。

その大会で、私は『死神』を高座でかけた。今考えてみると、落研時代に高座でかけた根多はどれも自分の手に負えないようなものばかりだったなと思う。若気の至りということで勘弁していただこう。話を戻すが、素人時分に師匠に落語を見ていただくという貴重な経験をした。それだけではなく、予選会の後、師匠は落語の講評をしてくださったのだ。

「審査員だから、講評をしてくれるのは当たり前なのではないか?」

そんな風に思った人がいるかもしれない。当たり前ではない。それが総評なら当たり前なのかもしれないが、師匠は学生一人ひとりの落語に講評してくださったのだ。それも予選通過者だけではなく、参加者全員を対象に時間の許す限り対応いただいた。

そんなことをしていただけるなんて思ってもいなかったので、今でも鮮明に覚えている。師匠は出場者の名簿にそれぞれびっしりとメモをとっていた。「もっと声を出したらいい」などの基本的なことから、「その根多の演出はこうすれば効果的ではないか」などの専門的なこと、細部に至るまで講評をしていただいた。

その頃は、まだ落語家になりたいというはっきりとした気持ちはなかったが、もし落語家になるならこんな風に真剣に向き合ってくれる師匠のもとで修行をしたいと思ったことを覚えている。

やがて大学四年生になり、卒業が近づくにつれ、進路のことを考えなければいけなくなった。就職をしようか、はたまた進学をしようか。普通の学生は頭を抱えて悩む問題だろう。

だが私はそんな迷いはなく、落語家の一択だった。芸人という職業は、先の見えない不安定な職業である。将来に不安がないと言えば嘘になってしまうが、人生は一度きり。やらない後悔よりもやって後悔のほうがいいだろうと思い、「ちょいとやってみよう」という落語の登場人物さながらの気持ちで弟子入り志願を始めたのだ。だが……。

(後編に続く)

いま読まれています!

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

シリーズ「思い出の味」 第13回

二つの乳に育てられし

~木綿豆腐に絹ごし豆腐、絹揚げ、豆乳、おからの炊いたん

月亭 天使

2025/10/15

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

「噺家渡世の余生な噺」 第6回

“施設長X”の献身

~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん

2025/10/14

「まだ名人になりたい」 第5回

秋白し

~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花

2025/10/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回

ミャクミャクに翻弄される日々

~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ

2025/10/11

神田伊織の「二ツ目こなたかなた」 第1回

紀尾井町の占い師 (前編)

神田 伊織

2025/05/26

鈴々舎馬風一門 入門物語 第12回

青春の終わりに入門。青春の始まりの入門 (後編)

~楽屋で学んだ人生のLUCK GO!

柳家 獅堂

2025/06/05

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

シリーズ「思い出の味」 第13回

二つの乳に育てられし

~木綿豆腐に絹ごし豆腐、絹揚げ、豆乳、おからの炊いたん

月亭 天使

2025/10/15

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

「噺家渡世の余生な噺」 第6回

“施設長X”の献身

~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん

2025/10/14

「まだ名人になりたい」 第5回

秋白し

~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花

2025/10/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回

ミャクミャクに翻弄される日々

~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ

2025/10/11

神田伊織の「二ツ目こなたかなた」 第1回

紀尾井町の占い師 (前編)

神田 伊織

2025/05/26

「朝橘目線」 第6回

サイゼリヤ ガストジョナサン バーミヤン くら寿司あとは鳥貴族など

~この国に生まれて良かった

三遊亭 朝橘

2025/10/08

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「まだ名人になりたい」 第5回

秋白し

~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花

2025/10/13

月刊「シン・道楽亭コラム」 第6回

上方落語を聴く旅 ~服部の大阪旅行記

~動楽亭、百年長屋、猫も杓子も、ハルカス寄席、ツギハギ荘、そして天満天神繁昌亭!

シン・道楽亭

2025/10/10

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回

ミャクミャクに翻弄される日々

~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ

2025/10/11

「噺家渡世の余生な噺」 第6回

“施設長X”の献身

~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん

2025/10/14

「朝橘目線」 第6回

サイゼリヤ ガストジョナサン バーミヤン くら寿司あとは鳥貴族など

~この国に生まれて良かった

三遊亭 朝橘

2025/10/08

シリーズ「思い出の味」 第13回

二つの乳に育てられし

~木綿豆腐に絹ごし豆腐、絹揚げ、豆乳、おからの炊いたん

月亭 天使

2025/10/15

月刊「浪曲つれづれ」 第6回

2025年10月のつれづれ(築港浪曲まつり、万博と木馬亭の熱演、肥後琵琶の調べ)

~未来を照らす新人曲師と京山幸太の奮闘

杉江 松恋

2025/10/09

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「浪曲案内 連続読み」 第5回

君は『浪曲天狗道場』を知っているか

~浪曲の「素人のど自慢番組」がラジオを席巻した時代

東家 一太郎

2025/09/15

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第6回

ビール飲み干し、そしてわたしに秋が来る

~時にヒリヒリ、時に爆笑の舞台裏

東家 千春

2025/10/03

「かけはしのしゅんのはなし」 第4回

「カケハシ」に行ってきた! ~名前にまつわる小さな冒険

~新宿の絶品スパゲッティ

春風亭 かけ橋

2025/09/18

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「エッセイ的な何か」 第4回

9/3は、睡眠の日 →電車で寝過ごしてしまった男の恥辱

~ジーンズ一枚、上半身裸のまま楽屋入り!?

三笑亭 夢丸

2025/09/23

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

「マクラになるかも知れない話」 第二回

栗と私

~栗から考える人生の機微

三遊亭 萬都

2025/09/24

編集部のオススメ

「伯知の日本酒漫遊記 ~酒は“釈”薬の長」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒

松林 伯知

2025/10/01

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10