紀尾井町の占い師 (前編)

神田伊織の「二ツ目こなたかなた」 第1回

- 講談

神田 伊織

2025/05/26

占い師登場

清水谷公園をあとにして、紀尾井ホールへと戻る。もう、開演十分前だった。人の群れが、建物の中へいそいそと入っていく。チケットを取り出して続こうとすると、

「あれ」

「あっ」

二人同時に声を発した。

目の前に、中学・高校の同級生が立っていた。いかにも高級そうな青のスーツに真紅のネクタイという派手ないでたちは、どこかうさんくさくもあったが、これがこの昔からの親友の仕事着なのだった。

出くわしたのは、偶然というわけでもなかった。

この日のめあては高校時代の先生が企画したチャリティーコンサートだった。先生は、二年前にご子息を亡くした。二十一歳だった。幼い頃からチェロに親しみ、数々のコンクールで金賞を獲り、将来を嘱望されていた。ところが突然、白血病を宣告される。入院生活では、周りの患者への気遣いから音を出すことが許されなかった。強いストレスを感じ、音のある世界で過ごしたいと切実に願いながら亡くなった。

ご子息のその思いを継いで、先生は病院に防音室を寄付するための団体を設立した。この日のチャリティーコンサートは、その活動のひとつとして催されたもので、友人も先生との縁で来場したのだった。

この男の職業は、占い師である。

大学卒業後、しばらくは手堅い職に就いていたが、三十代で本職の占い師になった。知られざる売れっ子で、都心の一等地にサロンを構え、雑誌に連載を持ち、熱烈なファンによって数か月先まで予約が埋まっている。

幼い頃から他人の未来や運勢がヴィジョンとして見えたという。長らくそれを家族以外には隠していたため、高校時代に幾度となく語らい、毎月の文通まで交わしたことがあるのに、そんな特殊能力があるとはつゆ知らなかった。

二十歳を超えた頃に急にカミングアウトしてきた。問うてもないのに運勢を告げられ、前世を教えられ、「すべての人は頭上から天に向かって管が伸びていて、天界でつながっている。人はそこから地上へ生まれ落ち、死後はそこへ帰っていく」などと言われた。

世の中にはいろいろなカミングアウトがある。それが何であろうと、誠実に受け止めるのが友人の務めだろうから、「へえ、そんなものかねえ」と答えてその後も変わらずに付き合いを続けている。

ホールの入り口では、厳重な手荷物検査が行われていた。大勢の警備員が待ち構えている。ろくに荷物もないのに、妙にうしろめたい気がしておたおたとうろたえたのは、ついさっきまで暗殺の歴史に思いを馳せていた名残かもしれなかった。

「同級生、ほかに誰かいるかな」

占い師がつぶやいた。たしかに誰かに会えたらうれしかろう。そう思ったら、まるで逆の意図だった。我が親友の占い師は、同級生に会うことを恐れていた。聞けば、少し前に同級生の集まりがあったとき、特異な転職を知られて珍しがられ、底意地の悪い質問を根ほり葉ほり投げかけられたのだという。

ああ、それではこの男も、己の感性に忠実に生きようとしたがために、多くの旧友を失ったのか。カリスマ占い師の悲しい告白にいじらしさを覚え、社会の正道を踏み外してしまった者同士の連帯を感じた。

いま読まれています!

「二藍の文箱」 第10回

かたばみ日記 ~初主任の十日間

~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々を綴った十日間の軌跡

三遊亭 司

2026/03/02

「テーマをもらえば考えます」 第7回

愛と青春のカレー断ち

~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん

2026/02/28

「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談寛

2025/08/28

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

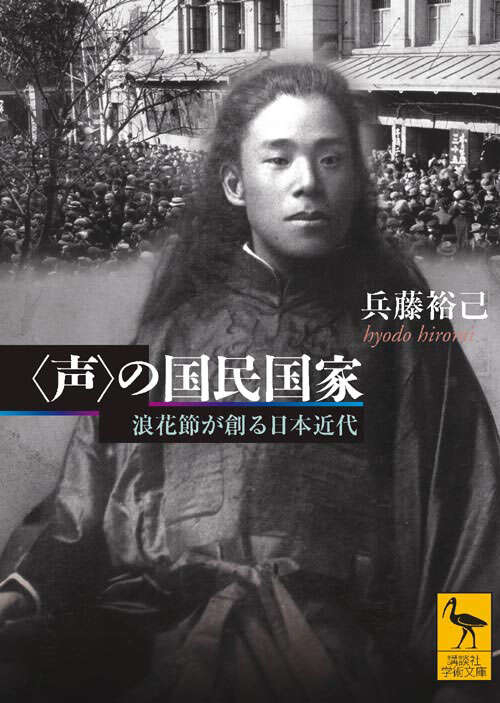

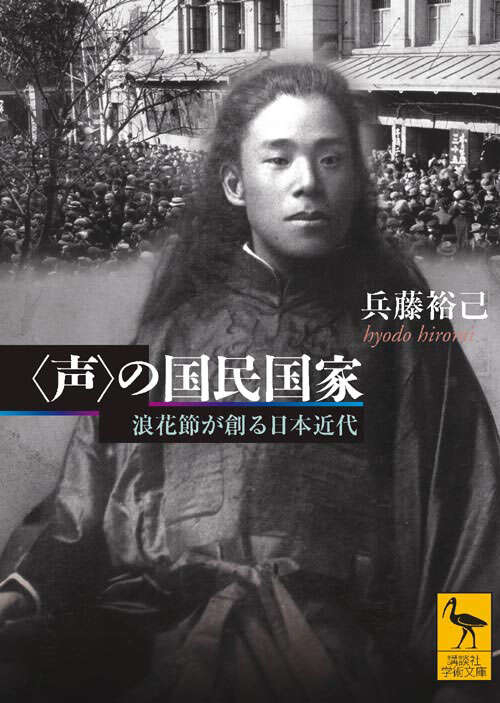

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第10回

〈書評〉 〈声〉の国民国家 浪花節が創る日本近代 (兵藤裕己 著)

~浪曲・中興の祖、桃中軒雲右衛門の声が編んだ幻想の共同体

杉江 松恋

2026/03/01

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第9回

年が明けた! 東家千春の年が来た!

~スベった夜ほど、人は優しい

東家 千春

2026/01/03

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「テーマをもらえば考えます」 第7回

愛と青春のカレー断ち

~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん

2026/02/28

「二藍の文箱」 第10回

かたばみ日記 ~初主任の十日間

~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々を綴った十日間の軌跡

三遊亭 司

2026/03/02

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第9回

〈書評〉 小麦畑できみが歌えば (関かおる 著)

~孤独な少女が声で未来を切り拓く、静かで熱い成長物語!

笑福亭 茶光

2026/02/27

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第10回

〈書評〉 〈声〉の国民国家 浪花節が創る日本近代 (兵藤裕己 著)

~浪曲・中興の祖、桃中軒雲右衛門の声が編んだ幻想の共同体

杉江 松恋

2026/03/01

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」

~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ

2026/02/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回

講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回

宇宙一の美人も風邪には勝てない

~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春

2026/02/03

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

月刊「浪曲つれづれ」 第10回

2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)

~世界に一つだけの宝

杉江 松恋

2026/02/09

「お恐れながら申し上げます」 第6回

早朝寄席のこと

~精一杯やりますので、ご来場をお待ちしております

入船亭 扇太

2026/02/11

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01