道灌、あたま山、芝浜

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第1回

- 落語

林家 はな平

2025/05/06

一席目 『道灌』 ★

◆【あらすじ】

隠居のもとを訪れた八五郎(はちごろう)、世間話をしているうちに、隠居の趣味が絵だとわかる。八五郎、ふと「屏風の絵は何か」と尋ねると、隠居は「太田道灌(おおたどうかん)の逸話を描いた絵」だと言う。

狩りの途中で雨に降られた道灌が貧しい一軒家を訪ねる。雨具を借りたい道灌に、そこに住む娘は、山吹(やまぶき)の枝を差し出して頭を下げた。意味がわからず戸惑う道灌に、家来が「『七重八重(やえななえ) 花は咲けども 山吹の 実の一つだに なきぞ悲しき』という歌を踏まえ、『実の』と『蓑(みの)』を掛けて貸す蓑、つまり「雨具がない」と娘は言っているのではないか」と説明する。これを聞いた道灌は、「世は歌道(かどう)に暗いのう」と嘆き、後には大歌人となった。

それを聞いて感心した八五郎、隠居に歌を書いてもらい、家に帰って誰かが雨具を借りに来たら、その歌で断ってやろうと考えるが……。

◆【オチ】

家に帰ると、よい塩梅に雨が降ってきて、そこに男が入ってくる。しかし、その男は合羽(かっぱ)を着ていて、提灯を借りたいという。困った八五郎は、「雨具を貸してくれと言えば、提灯を貸してやる」と言い、急いでいるその男はそれに従い、「雨具を貸してくれ」と言う。八五郎が例の歌を見せると、男はまともに読めない。代わりに読んでやると八五郎が、

八五郎 「それはな、七重八重、花は咲けども……山伏と味噌一樽と鍋と釜敷きだい」

男 「なんだそりゃ、お前の考えた都々逸(どどいつ)か」

八五郎 「都々逸? これを都々逸なんてぇところをみると、お前もよっぽど歌道に暗れえなあ」

男 「おう、角(かど)が暗れえから提灯、借りに来た」

◆【解説】

「歌道」と「角」が掛かっている。韻を踏んで終わる、いわゆる「洒落オチ」の代表のような噺である。一般的に有名なネタではないが、落語家の中ではスタンダードナンバーである。理由は明白で、「柳家」の前座が最初にやる噺だからである。落語協会において、柳家は最大派閥で人数も多い。なので必然的に『道灌』のやり手が多くなる。

しかし、二ツ目以降になっても『道灌』を得意なネタとして振り回す落語家は少ない。理由は簡単で、難しいからである。難しいとは「あまり受けない」という意味にもなる。

隠居と八五郎が会話するだけの噺は、ほかにもあるが、この噺の内容はいたって地味だ。太田道灌という一度は聞いたことがありそうな名前だけど、誰もが知っているかと言えばそうでもない偉人を扱っていて、かつ歌の文句もほとんど知らない。そんな題材を扱っているので、全体的に堅い空気がこの噺には漂う。

ただ、この『道灌』には、落語にとって大事な要素がたくさん詰まっている。落語によくある筋に「オウム返し」がある。教わったことを試そうとして失敗する流れは、落語の中では一番多いかもしれない。

その代表的な『道灌』には、落語の基礎的な要素が散りばめられていて、これを前座の頃に覚える落語家は多い。だけどやっぱり難しい。そこがこの噺の面白いところなのかもしれない。

いま読まれています!

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第4回

夏だ! ビールだ! 東家千春だ!

~ビール飲んで小躍りしてヒュー!

東家 千春

2025/08/03

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第2回

5月のわたしは宇宙まで届いていない

~理緒さんは、お菓子大好き!

東家 千春

2025/06/03

三遊亭司の「二藍の文箱」 第4回

かたばみ日記 令和7年 夏

~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司

2025/09/02

三遊亭天どんの「テーマをもらえば考えます」 第1回

宿題

~毎日、少しずつやることに意義がある

三遊亭 天どん

2025/08/31

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第3回

戦え! 抗え! どうか正気に! 6月のわたし

~浪曲は、浪曲師と曲師の戦争だ!

東家 千春

2025/07/03

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第1回

そしてわたしは宇宙一の美人浪曲師になった

~うっかり入門!?

東家 千春

2025/05/03

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第4回

夏だ! ビールだ! 東家千春だ!

~ビール飲んで小躍りしてヒュー!

東家 千春

2025/08/03

三遊亭司の「二藍の文箱」 第4回

かたばみ日記 令和7年 夏

~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司

2025/09/02

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第2回

5月のわたしは宇宙まで届いていない

~理緒さんは、お菓子大好き!

東家 千春

2025/06/03

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第3回

戦え! 抗え! どうか正気に! 6月のわたし

~浪曲は、浪曲師と曲師の戦争だ!

東家 千春

2025/07/03

三遊亭天どんの「テーマをもらえば考えます」 第1回

宿題

~毎日、少しずつやることに意義がある

三遊亭 天どん

2025/08/31

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第9回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/29

三遊亭天どんの「テーマをもらえば考えます」 第1回

宿題

~毎日、少しずつやることに意義がある

三遊亭 天どん

2025/08/31

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第2回

ちょいもち

~「ちょっと持ってる人」の奇跡と悲劇

桂 三四郎

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第10回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

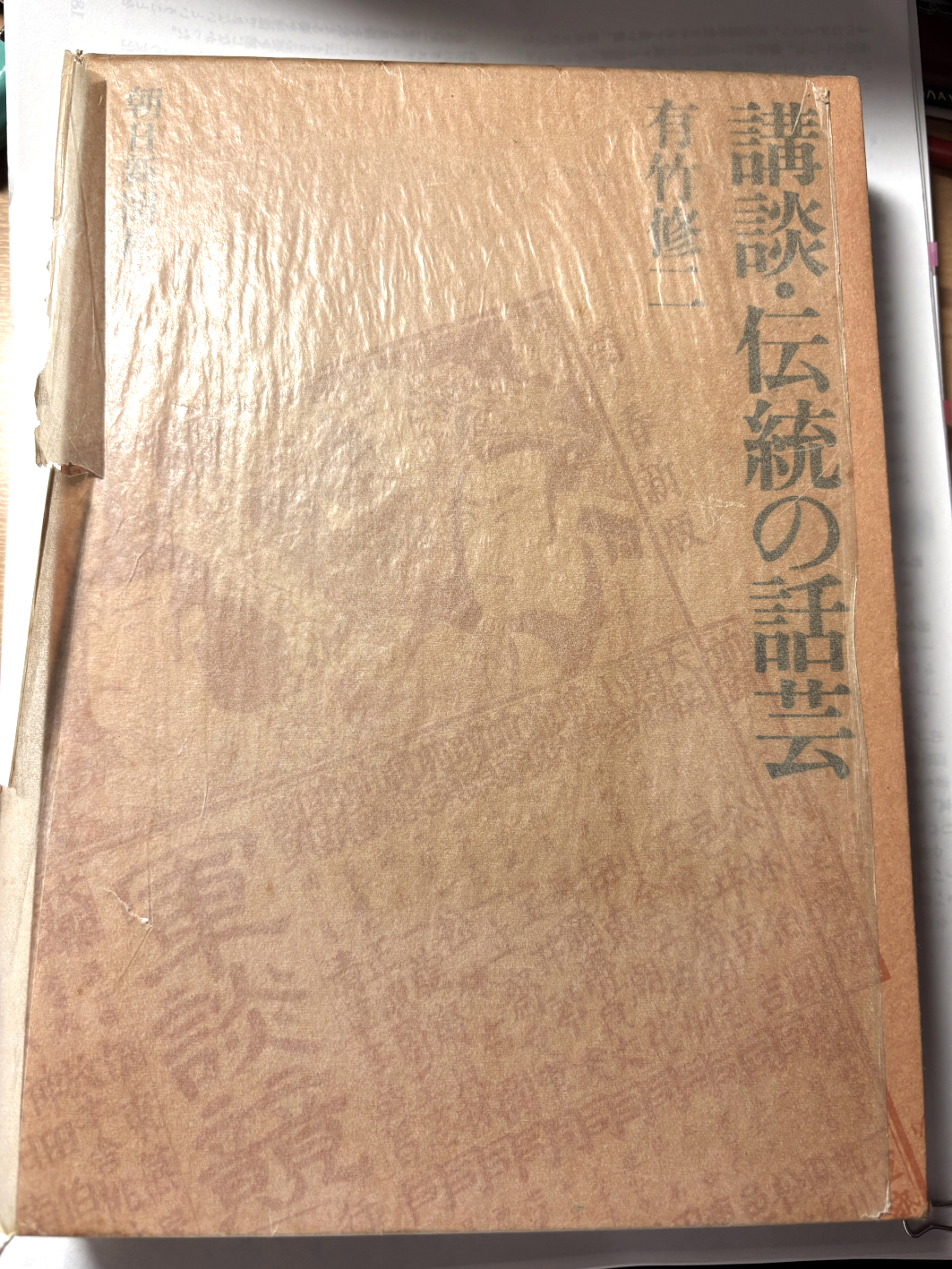

杉江松恋の「芸人本書く派列伝 クラシック」 第4回

〈書評〉 『講談・伝統の話芸』(有竹修二 著)

~講談の色気と凄み、話芸の真髄を探る1冊

杉江 松恋

2025/08/29

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

柳家小志んの「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

三笑亭夢丸の「エッセイ的な何か」 第3回

8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶

~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸

2025/08/19

東家一太郎の「浪曲案内 連続読み」 第4回

『あんぱん』と『はだしのゲン』と『のど自慢』

~NHK朝ドラ3回目の出演!

東家 一太郎

2025/08/22

「講談最前線」 第6回

2025年8月の最前線 【後編】 (講談入門① ~最初に“生で”聞くなら、どうしたらよいか)

~4つのキーワード

瀧口 雅仁

2025/08/14

入船亭扇太の「お恐れながら申し上げます」 第1回

汗と笑いの物語

~高座で顔に汗をかかない男の秘密

入船亭 扇太

2025/08/11

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

編集部のオススメ

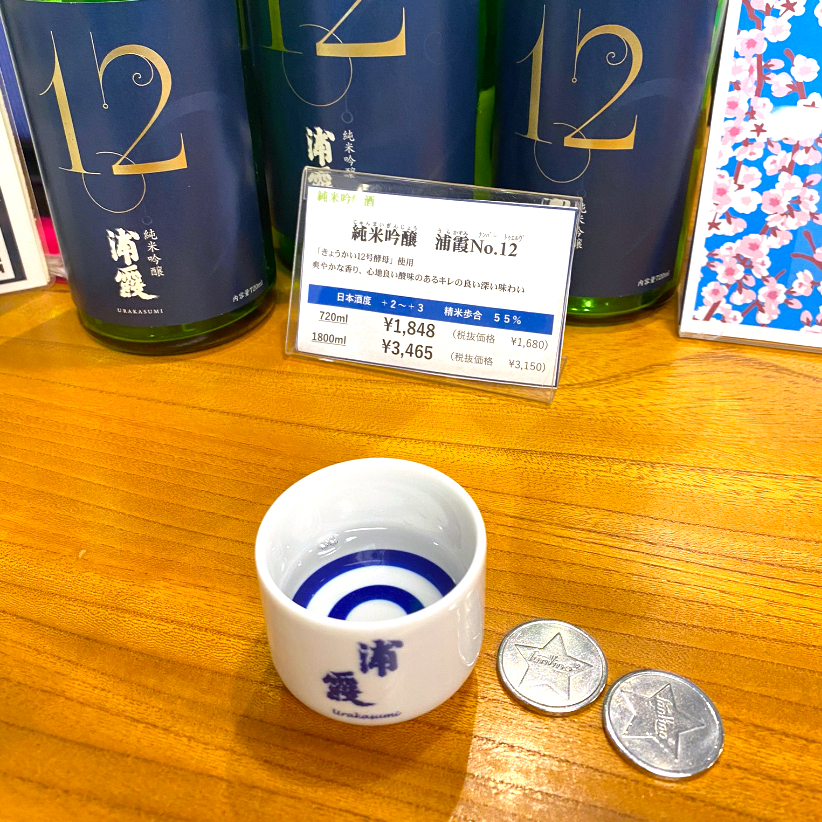

酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~ 第2回

二合目 ~塩釜漫遊記

浦霞の利き酒サーバーに笑顔!

松林 伯知

2025/08/27

三遊亭萬都の「マクラになるかも知れない話」 第1回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

三遊亭司の「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

林家きく麿の「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10