牛ほめ、たがや、茶の湯

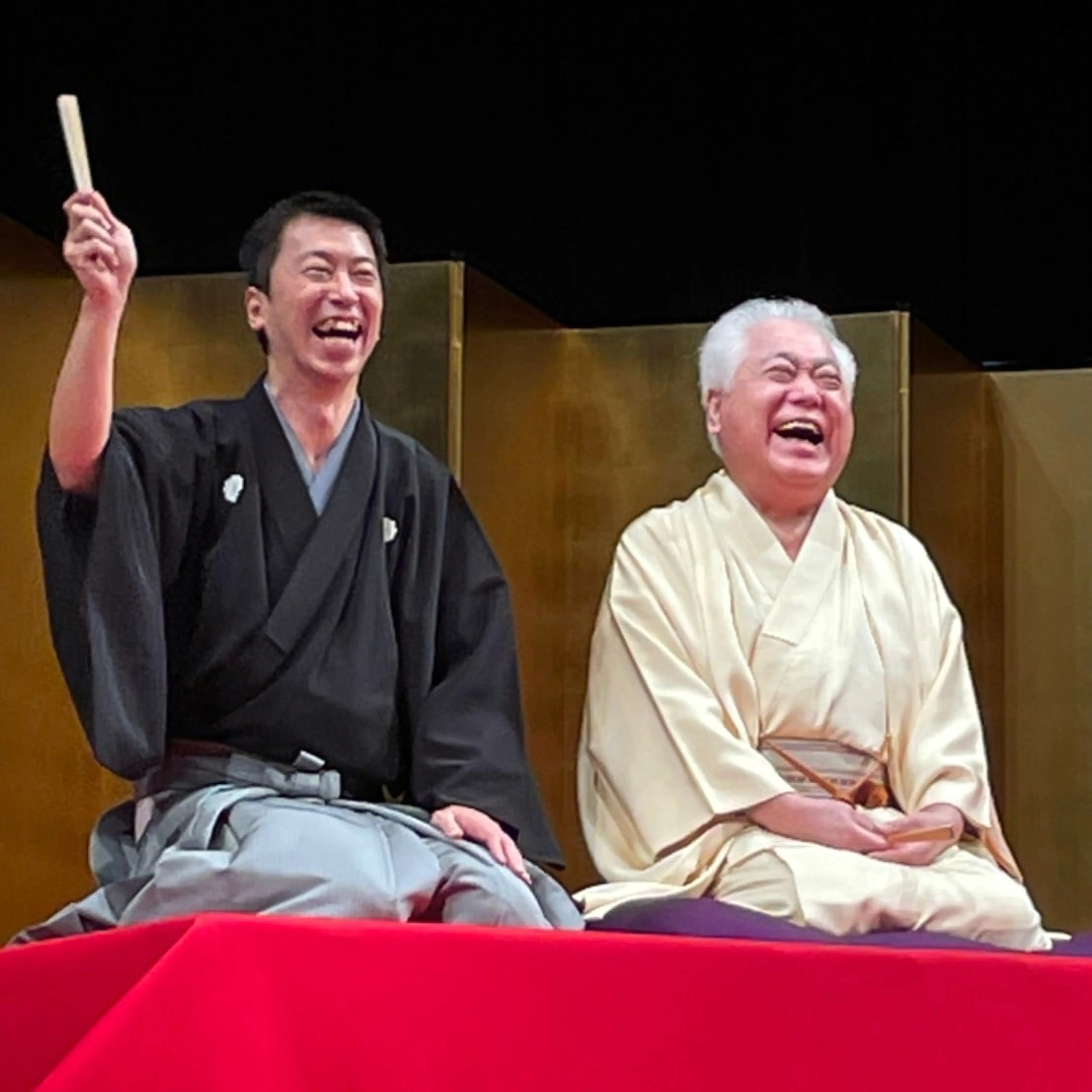

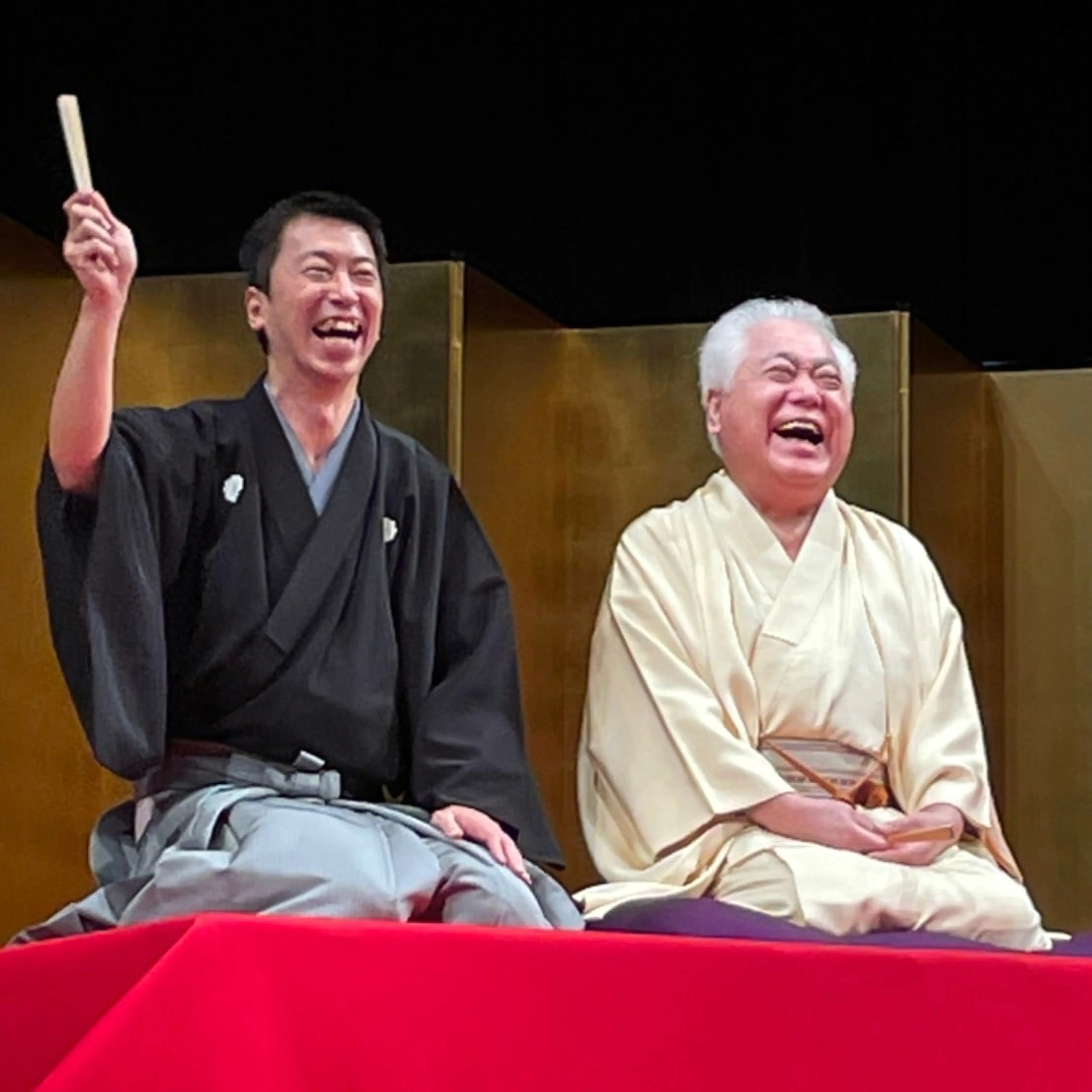

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第3回

- 落語

林家 はな平

2025/07/06

九席目 『茶の湯』 ★★★

◆【あらすじ】

蔵前の大店(おおだな)の主人。隠居生活をしようと、小僧の定吉を連れて根岸に引っ越してきて静かに暮らしている。「退屈だから何かやったらどうだ」と定吉に言われ、幸い茶室と茶道具も揃っていたために、やり方を知らない茶の湯をやることになる。

「茶碗の中には青い粉が入って、泡を立たせるものがいる」と知ったかぶりをしていると、定吉が乾物屋から、青きな粉とムクの皮を買ってくる。青きな粉をお湯に入れ、ムクの皮で泡を演出した、この変なお茶を二人は飲む。もちろん美味しいわけがなく、三日でお腹を壊す。

それから、隠居の持つ長屋の三人を呼んで、茶の湯の会を開くことにし、定吉に手紙を届けさせる。豆腐屋さん、鳶(とび)の頭、手習いの先生の三人は、自分たちも茶の湯を知らないが、仕方なく茶の会にやってくる。不味(まず)いと思った三人だったが、なんとか切り抜ける。

一方、口直しに食べた羊羹(ようかん)が美味しかったので、これが近所で評判になり、茶を飲まずに羊羹ばかり食べにくる者も出て来る。そのため、菓子代を節約しようと考えた隠居は、さつまいもをたくさん蒸して、すり鉢で黒砂糖と蜜を混ぜて合わせ、それをお猪口(ちょこ)に入れて抜こうとしたが、ベトついて抜けない。そこで綿に行灯(あんどん)用の灯し油を染み込ませて、お猪口に塗ってうまく抜けるようになった。これを「利休饅頭(りきゅうまんじゅう)」と名付けて出したが、これも不味くて近所の人が来なくなる。

ある日のこと、蔵前にいた頃の友だちがやって来て、茶の湯をやってみたいと言う。喜んだ隠居は、お茶を振る舞うが……。

◆【オチ】

不味いお茶を飲んだので、口直しにと食べた自家製造の「利休饅頭」。もちろん食べられたもんじゃない。

我慢できなくなって、その饅頭を持って廊下へ飛び出したお客が、庭を見ると建仁寺垣(けんにんじがき)があって、その向こうに畑が広がっている。そこへぽーんと投げ捨てるが、それが畑仕事をしていたお百姓さんの頬にぶつかって、

お百姓「うん? ああ、また茶の湯か」

◆【解説】

筆者が一番好きなオチだ。「また茶の湯か」という一言に広がりを感じる、秀逸なオチだと思う。このセリフが発せられた瞬間に、長屋の人が茶の湯をやらされて悶絶している風景が思い浮かぶ。その余韻を残しながら噺が終わる。

この噺では、不味いお茶を飲む場面が何度も出てくるが、飲む人がみんな違う。その差をつけるのが楽しくて難しい。青きな粉は、緑色のきな粉で味はきな粉だが、これに合わせたムクの皮が不味い。ムクロジの実の皮で、昔は石鹸(せっけん)の代わりに使われたそうだから、不味いはずだ。利休饅頭に使う灯し油は、魚からとった油で作ったもので、生臭い饅頭にはさぞ驚いたことであろう。

そして、もう一つ面白い場面がある。三軒の長屋の人が、茶の湯の会に行きたくなくて引っ越しをしようとしている場面である。前半と後半を繋ぐ大事な場面だが、ここを端折(はしょ)る演者もいる。だけど私は、出来るだけ入れるようにしている。一気に登場人物が増えるが、とにかく面白いのだ。博学なはずの手習いの先生まで、引っ越そうとする。その場面を描いてこそ、後半のオチが生きてくると思っている。

好きだからと、あまりにやり過ぎてお客様に「また『茶の湯』か」と言われないようにしたい。

(毎月6日頃、掲載予定)

いま読まれています!

鈴々舎馬風一門 入門物語 第16回

捨て犬のブルース (後編)

~『タイガー&ドラゴン』の世界へ!

柳家 平和

2025/09/05

古今亭佑輔とメタバースの世界 第3回

VR体験とは何か

~日本のクリエイターたちが描いた感動の舞台

古今亭 佑輔

2025/09/05

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第5回

紀州、片棒、つる

~八五郎のセリフでNo.1!

林家 はな平

2025/09/06

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第2回

5月のわたしは宇宙まで届いていない

~理緒さんは、お菓子大好き!

東家 千春

2025/06/03

東家一太郎の「浪曲案内 連続読み」 第4回

『あんぱん』と『はだしのゲン』と『のど自慢』

~NHK朝ドラ3回目の出演!

東家 一太郎

2025/08/22

鈴々舎馬風一門 入門物語 第3回

カレーライスと師匠の言葉 (前編)

~師匠、鈴々舎馬風の落語に魅了される

柳家 風柳

2025/05/04

鈴々舎馬風一門 入門物語 第16回

捨て犬のブルース (後編)

~『タイガー&ドラゴン』の世界へ!

柳家 平和

2025/09/05

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

古今亭佑輔とメタバースの世界 第3回

VR体験とは何か

~日本のクリエイターたちが描いた感動の舞台

古今亭 佑輔

2025/09/05

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第5回

紀州、片棒、つる

~八五郎のセリフでNo.1!

林家 はな平

2025/09/06

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

鈴々舎馬風一門 入門物語 第3回

カレーライスと師匠の言葉 (前編)

~師匠、鈴々舎馬風の落語に魅了される

柳家 風柳

2025/05/04

三遊亭朝橘の「朝橘目線」 第2回

虫以下と 答えて後は シカトかな

三遊亭 朝橘

2025/06/08

鈴々舎馬風一門 入門物語 第11回

青春の終わりに入門。青春の始まりの入門 (前編)

~ドラマチックなススキノの日々

柳家 獅堂

2025/06/04

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

鈴々舎馬風一門 入門物語 第16回

捨て犬のブルース (後編)

~『タイガー&ドラゴン』の世界へ!

柳家 平和

2025/09/05

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

三遊亭天どんの「テーマをもらえば考えます」 第1回

宿題

~毎日、少しずつやることに意義がある

三遊亭 天どん

2025/08/31

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第10回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/30

柳家小志んの「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

古今亭佑輔とメタバースの世界 第3回

VR体験とは何か

~日本のクリエイターたちが描いた感動の舞台

古今亭 佑輔

2025/09/05

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

柳家小志んの「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

三笑亭夢丸の「エッセイ的な何か」 第3回

8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶

~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸

2025/08/19

東家一太郎の「浪曲案内 連続読み」 第4回

『あんぱん』と『はだしのゲン』と『のど自慢』

~NHK朝ドラ3回目の出演!

東家 一太郎

2025/08/22

入船亭扇太の「お恐れながら申し上げます」 第1回

汗と笑いの物語

~高座で顔に汗をかかない男の秘密

入船亭 扇太

2025/08/11

「講談最前線」 第6回

2025年8月の最前線 【後編】 (講談入門① ~最初に“生で”聞くなら、どうしたらよいか)

~4つのキーワード

瀧口 雅仁

2025/08/14

編集部のオススメ

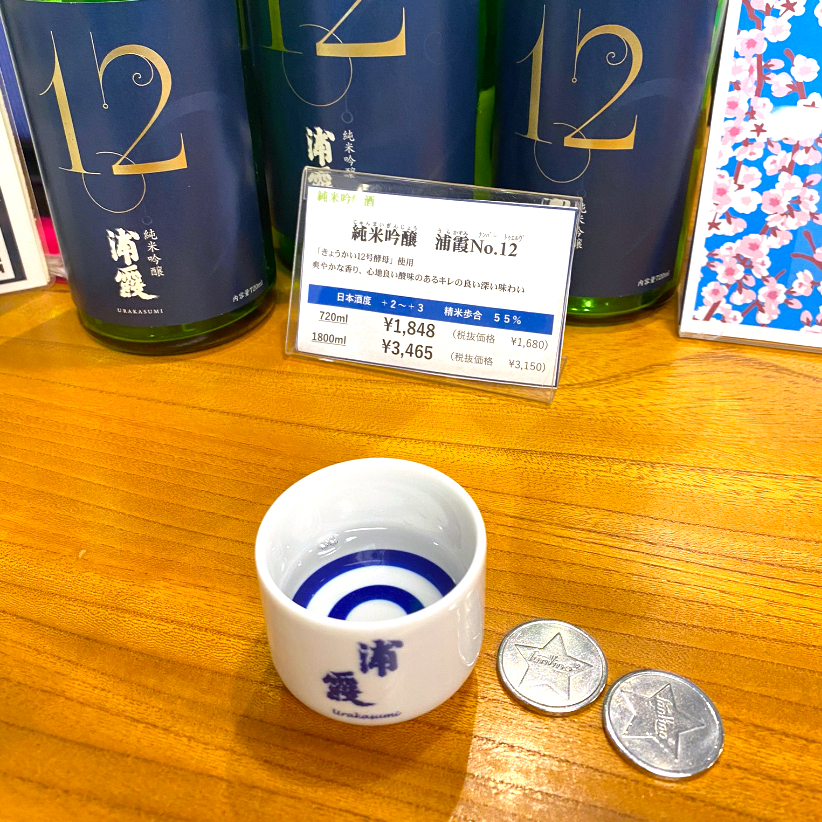

酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~ 第2回

二合目 ~塩釜漫遊記

浦霞の利き酒サーバーに笑顔!

松林 伯知

2025/08/27

三遊亭萬都の「マクラになるかも知れない話」 第1回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

三遊亭司の「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

林家きく麿の「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10