青の深さが教えてくれたこと

シリーズ「思い出の味」 第18回

- 落語

三遊亭 律歌

2026/01/04

今も思い出す、懐かしい味と、かけがえのない時間の記憶

島に心を奪われた私

旅には、記憶の深いところに沈んでいく味がある。舌に残った一瞬の感覚が、何年も経ってからふいに甦り、胸のどこかをそっと押す。私にとってのそれは、小笠原の「亀の煮込み」だ。けれどその味は、料理という枠には収まりきらない。月の匂い、波の気配、人の声、命の震え ―― それらがひとつに溶けあった、旅そのものの味だった。

大学を卒業する春、私は初めて屋久島を訪れた。森は深く、湿り気を帯びていた。縄文杉の前に立つと、何百年もの時間が音もなく降り積もり、私の身体の輪郭さえ曖昧にしてしまいそうだった。屋久猿が雨に濡れた枝の上を伝い、鹿がこちらをちらりと見て歩いていく。そのたびに、島の空気が静かに揺れた。

私は、島というものに心を奪われた。あれは旅というより、ひとつの“目覚め”だった。

時が経ち、二ツ目になった頃、私は高座のまくらで屋久島の話をした。島が好きだと、ただそれだけを語ったつもりだった。しかし、その言葉を拾い上げた客席の一人が、終演後に声をかけてくださった。

「小笠原にご縁があるんです。落語会をしてみませんか」

その一言は、静かな潮だまりに石を落としたように、私の人生に波紋を広げた。

2013年(平成25年)、初めて「おがさわら丸」に乗り込んだ日のことをよく思い出す。24時間の航海は、時間がゆっくりほぐれていく儀式のようだった。船が波を切る音、風の濃さ、陽が海に落とす無数の金の線。やがて父島が近づくと、青の色がひときわ深くなり、胸の内側がまるで潮で満たされるようだった。島に降りた瞬間、空気が変わった。島の時間は、本土とは別の速度で流れていた。

小笠原での落語会は、気づけば7年も続いた。2018年(平成30年)には、返還50周年の記念落語会を開催。三遊亭歌武蔵師匠、三笑亭可風師匠、紙切りの林家楽一師匠の背中を舞台袖から見つめながら、私は胸の奥で静かに震えていた。島の人々の笑い声、拍手のぬくもり。あれは確かに“祝祭”だった。

しかし、祝祭はいつまでも続かない。コロナが世界を覆い、離島は慎重に扉を閉ざした。落語会は休止となり、その間、私は本土で真打昇進の日を迎えた。ところが、小笠原の皆からお花が届いたり、小笠原の村長さんが書いてくださった口上書きのお祝いの言葉をいただいて、遠い海から届いた灯りのようだった。

私は忘れられていない。

距離はあっても、縁は途切れていなかった。

いま読まれています!

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

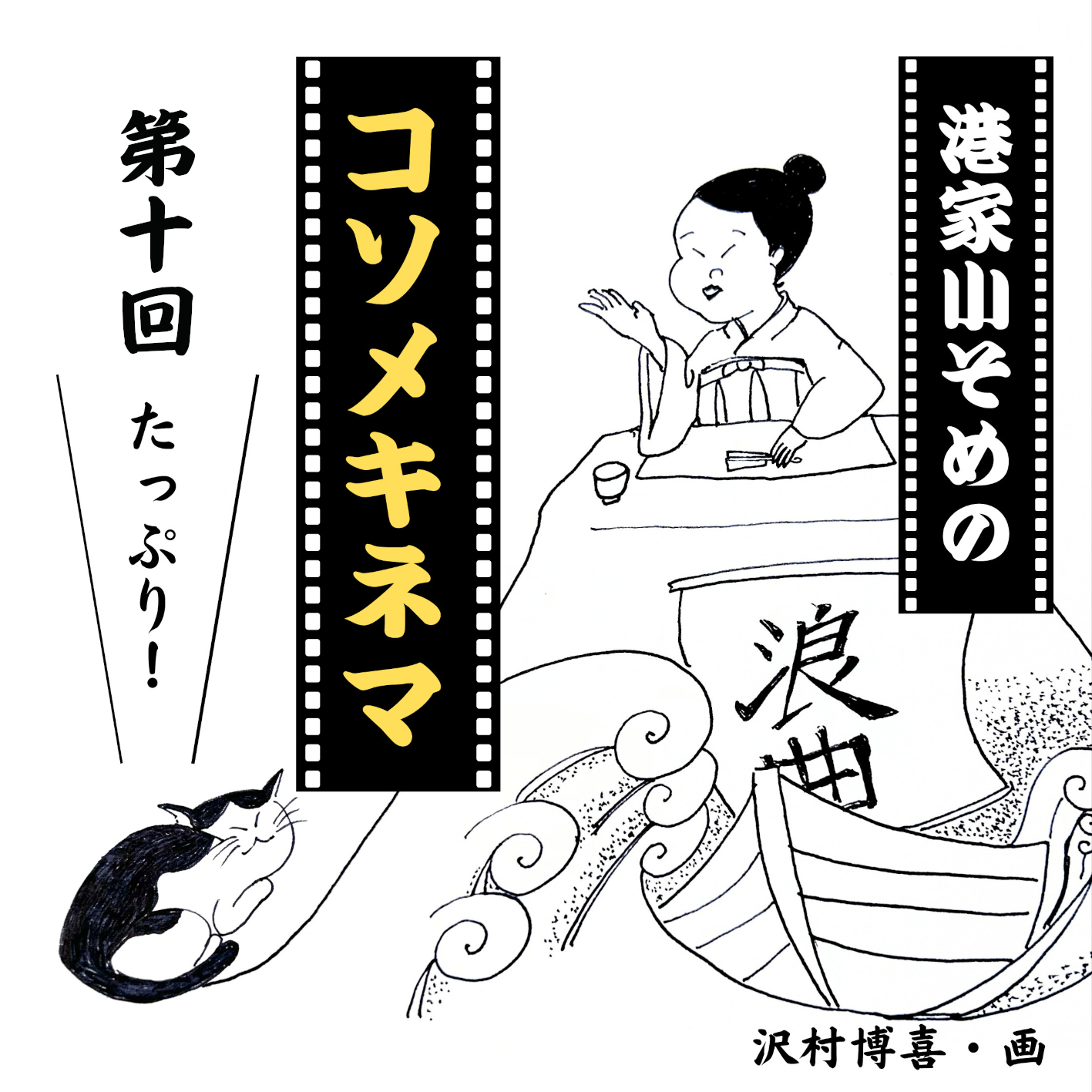

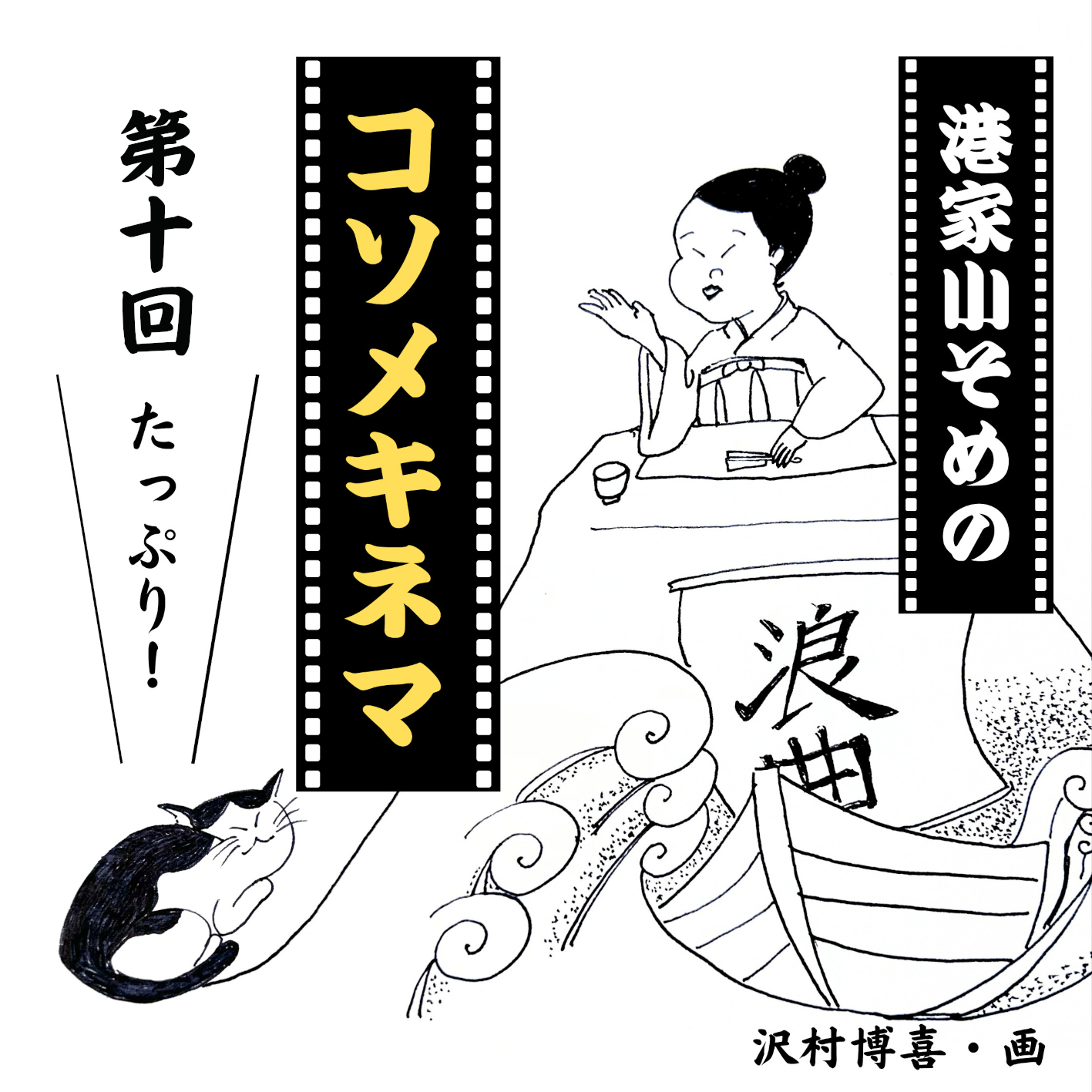

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「かけはしのしゅんのはなし」 第9回

1粒432円のご褒美チョコレート

~自分のために、ちょっといいチョコレートを買ってみませんか

春風亭 かけ橋

2026/02/19

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第3回

ヘレカツカレー煮込み / 大阪市浪速区「グリル梵」

~なんとも言えない独特のカレーの香りが口の中に広がったかと思うと、その後ろから牛ヒレのあっさりした食感と一緒に肉の旨味が押し寄せてきて

笑福亭 べ瓶

2025/11/21

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」

~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ

2026/02/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回

講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回

宇宙一の美人も風邪には勝てない

~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春

2026/02/03

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01