たいこ腹、粗忽長屋、甲府い

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第2回

- 落語

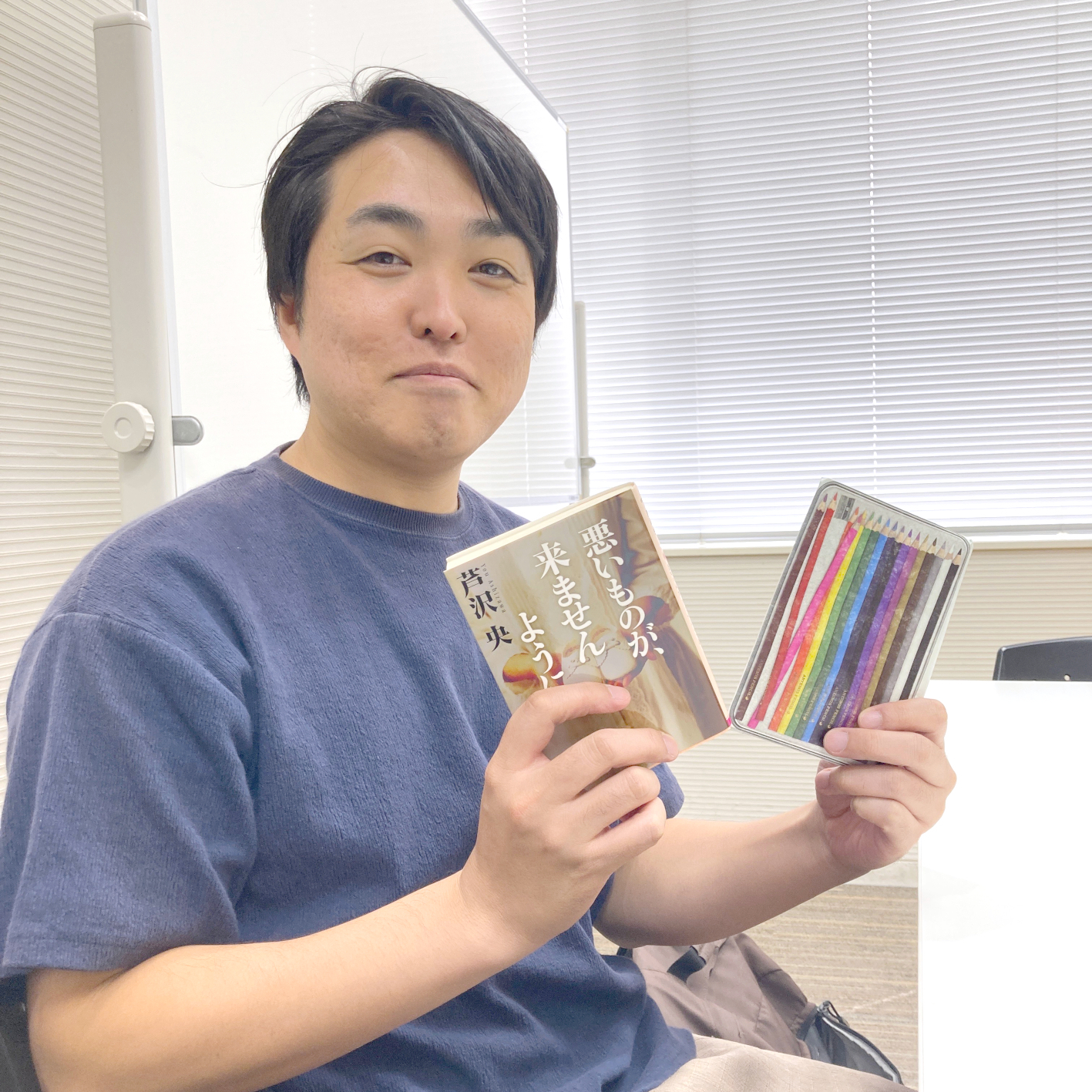

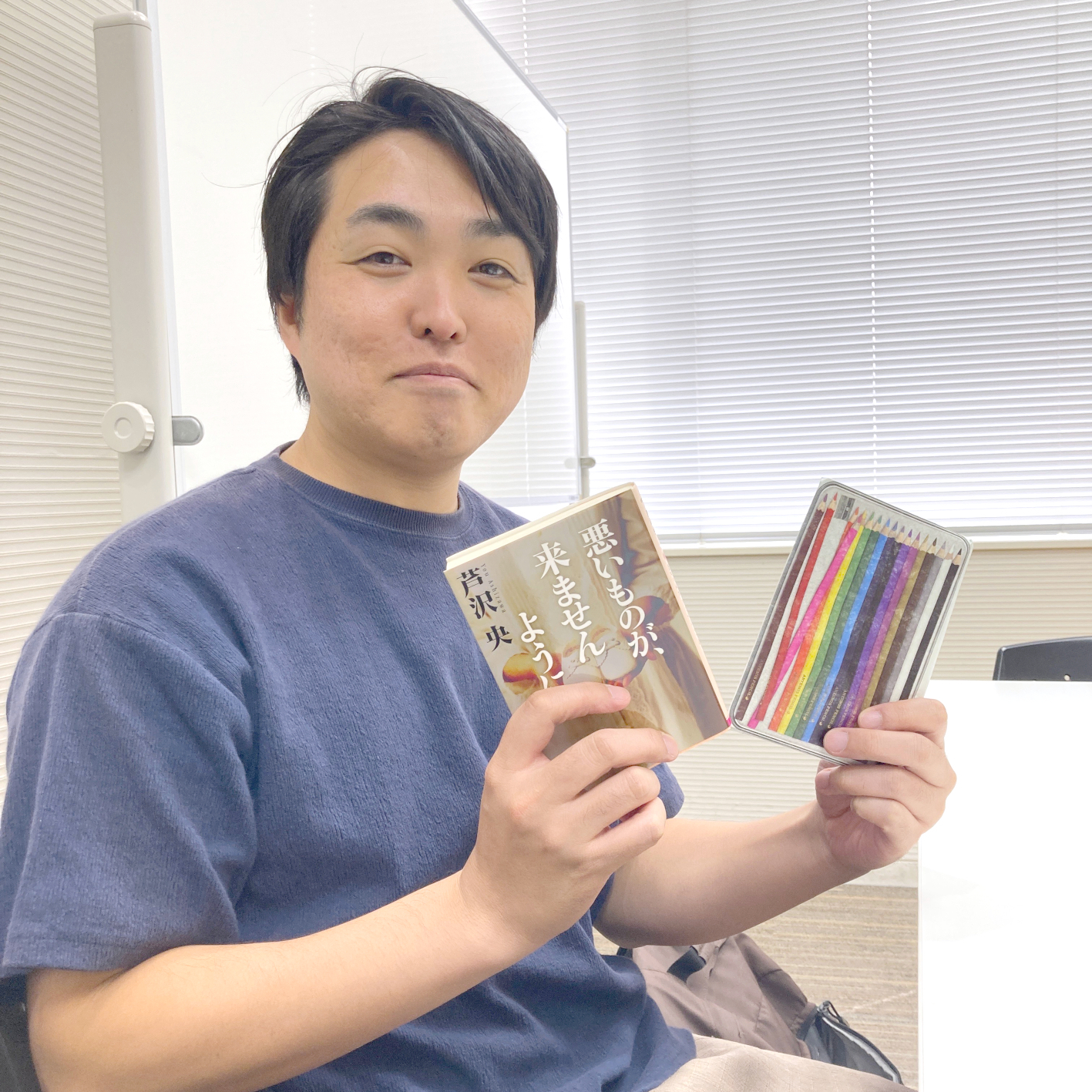

林家 はな平

2025/06/06

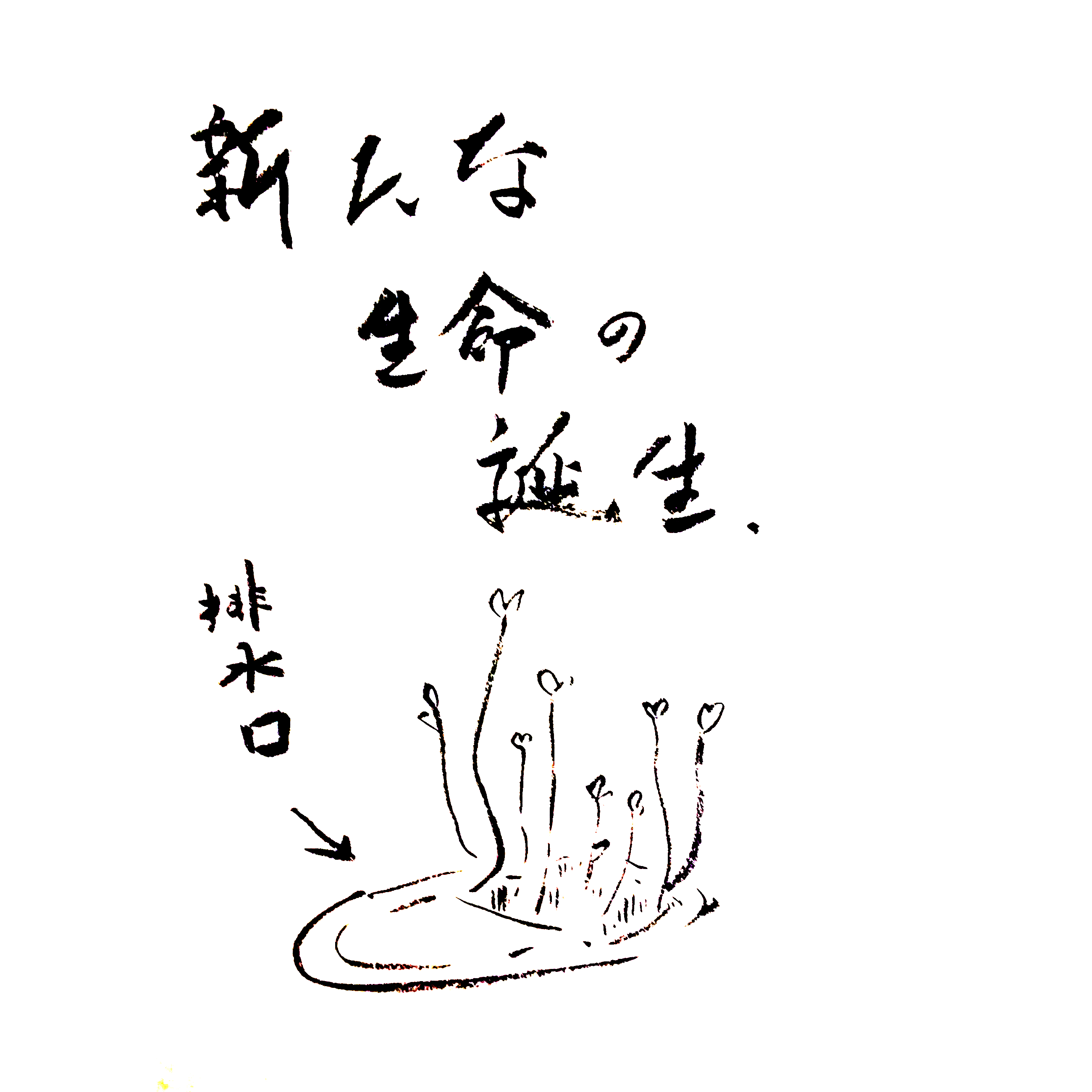

六席目 『甲府い』 ★★★

◆【あらすじ】

両親に先立たれ、親戚に育てられた甲府(今の山梨県)生まれの善吉(ぜんきち)。身延山(久遠寺)に5年の願掛けをして、東京で身を立てようと出てきたが、浅草でスリに会い無一文に。腹を空かせて、出来心で豆腐屋の店先のおからを食べてしまう。

店の若い衆に見つかって殴られそうになるところを親方が止め、事情を聞く。親方も日蓮宗を熱心に信仰していて、これは何かの縁と家に置くことにする。それから善吉が豆腐の荷を担いで「豆腐ーい、胡麻入りー、がんもどき」と売って歩く。

3年後、善吉の働きぶりと人柄に惚れ込んだ親方夫婦は、善吉を娘のお夏の婿として迎える。夫婦になった二人が店を継いで、善吉が東京へ出て来て5年の月日が経つ。身延山に願解き(がんほどき)でお礼参りに行きたいと言う。親方夫婦は、もちろん喜んで送りだすことにする。

翌朝、親方夫婦に振る舞われたお赤飯とお酒を飲んだ二人は、旅ごしらえで振り分けの荷物を持って身延山へ旅立つ。

◆【オチ】

普段、豆腐を売る姿しか見たことのない二人が、旅姿なのを見て驚いた近所の者が声をかける。

近所の者「おーい! お二人さん! どこ行くんだーい?」

善吉「甲府ーぃ」

てえと、後から付いて来たお夏が、

お夏「お参りぃー、願ほどきー」

◆【解説】

「豆腐ーぃ、胡麻入り、がんもどき」と、「甲府ーぃ、お参り、願ほどき」が掛かっている。

洒落で終わるオチは、☆1つにしがちだが、この噺には☆を3つあげたい。3つの単語が掛かっているのも要因だが、人情噺に近く、しっとりした内容で笑いも少ない噺なのに、最後が洒落で終わるところがなんとも可笑しいのだ。まじめな若夫婦に洒落を言わせているのが好きだ。これは筆者の主観だから仕方がない。

オチを善吉ひとりに、ひと息で言わせる型の方が多いと思うが、筆者は夫婦二人の割り台詞にしている。お夏の優しい売り声が噺を包み込むような気がするからだ。

この噺は、とくに山場はない地味な噺だ。信心のおかげか、縁に恵まれ良い人(世話焼きの親方)に出会った主人公が商売をさせてもらい、所帯も持てたというただそれだけの噺だ。

だけど、人の一生はそういう縁の積み重ねで成り立つものだと思うので、筆者には妙に共感がある。

それと「江戸」を「東京」と呼ぶようになったのは1868年の明治以降で、歴史は意外と古い。教えて頂いた方が「東京」だったので、筆者も東京で演じている。

(毎月6日頃、掲載予定)

―― こちらもどうぞ。林家はな平の「オチ研究会」シリーズ連載一覧

いま読まれています!

「二藍の文箱」 第5回

異国の路地、迷子の入口

~誰もしらない自分に出会う旅

三遊亭 司

2025/10/02

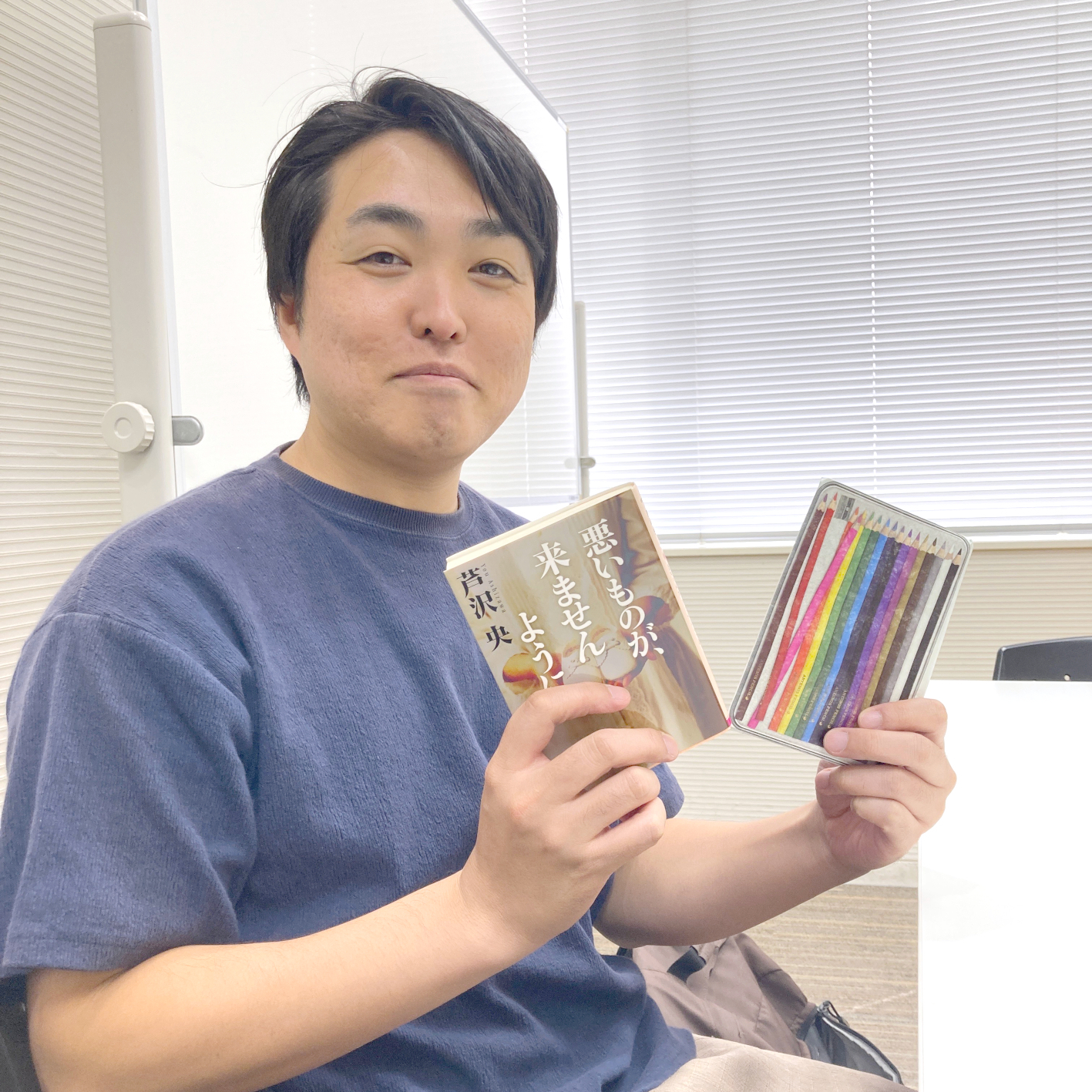

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知

2025/10/01

「まだ名人になりたい」 第4回

そして現実へ

~私はまだ人から褒められたいのです!

柳家 さん花

2025/08/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「テーマをもらえば考えます」 第2回

名月

~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん

2025/09/30

「まだ名人になりたい」 第3回

泣きっ面にう○○

~私はゴッホだ! あなたもゴッホだ!

柳家 さん花

2025/07/02

三遊亭朝橘の「朝橘目線」 第1回

ここもカフェ?と思って見ると美容院

~私なりのコーヒー愛

三遊亭 朝橘

2025/05/08

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/29

「エッセイ的な何か」 第3回

8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶

~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸

2025/08/19

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「テーマをもらえば考えます」 第2回

名月

~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん

2025/09/30

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知

2025/10/01

「二藍の文箱」 第5回

異国の路地、迷子の入口

~誰もしらない自分に出会う旅

三遊亭 司

2025/10/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/28

「二藍の文箱」 第4回

かたばみ日記 令和7年 夏

~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司

2025/09/02

「まだ名人になりたい」 第4回

そして現実へ

~私はまだ人から褒められたいのです!

柳家 さん花

2025/08/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/29

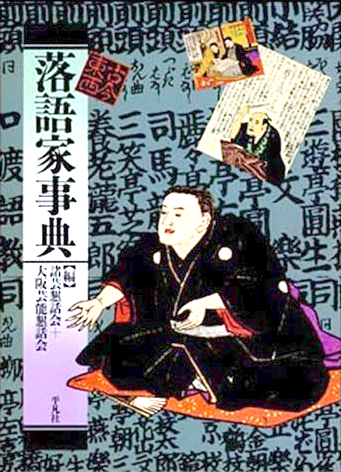

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第5回

〈書評〉 古今東西落語家事典 / 東都噺家系図

~落語界の不思議を紐解く、名著二冊

杉江 松恋

2025/09/29

「すずめのさえずり」 第三回

恩人について

~佐竹雅昭さんが教えてくれた本当の強さ

古今亭 志ん雀

2025/09/26

「テーマをもらえば考えます」 第2回

名月

~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん

2025/09/30

「ずいひつかつどお」 第4回

まんまるおつきさま

~月の美しさと伝えられない想い

立川 談吉

2025/09/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「マクラになるかも知れない話」 第二回

栗と私

~栗から考える人生の機微

三遊亭 萬都

2025/09/24

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第5回

落語愛を、次世代へ ~あの日の感動を、息子も知った

~はじまりは、いつもあの時の「新鮮な気持ち」

シン・道楽亭

2025/09/10

鈴々舎馬風一門 入門物語 第16回

捨て犬のブルース (後編)

~『タイガー&ドラゴン』の世界へ!

柳家 平和

2025/09/05

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

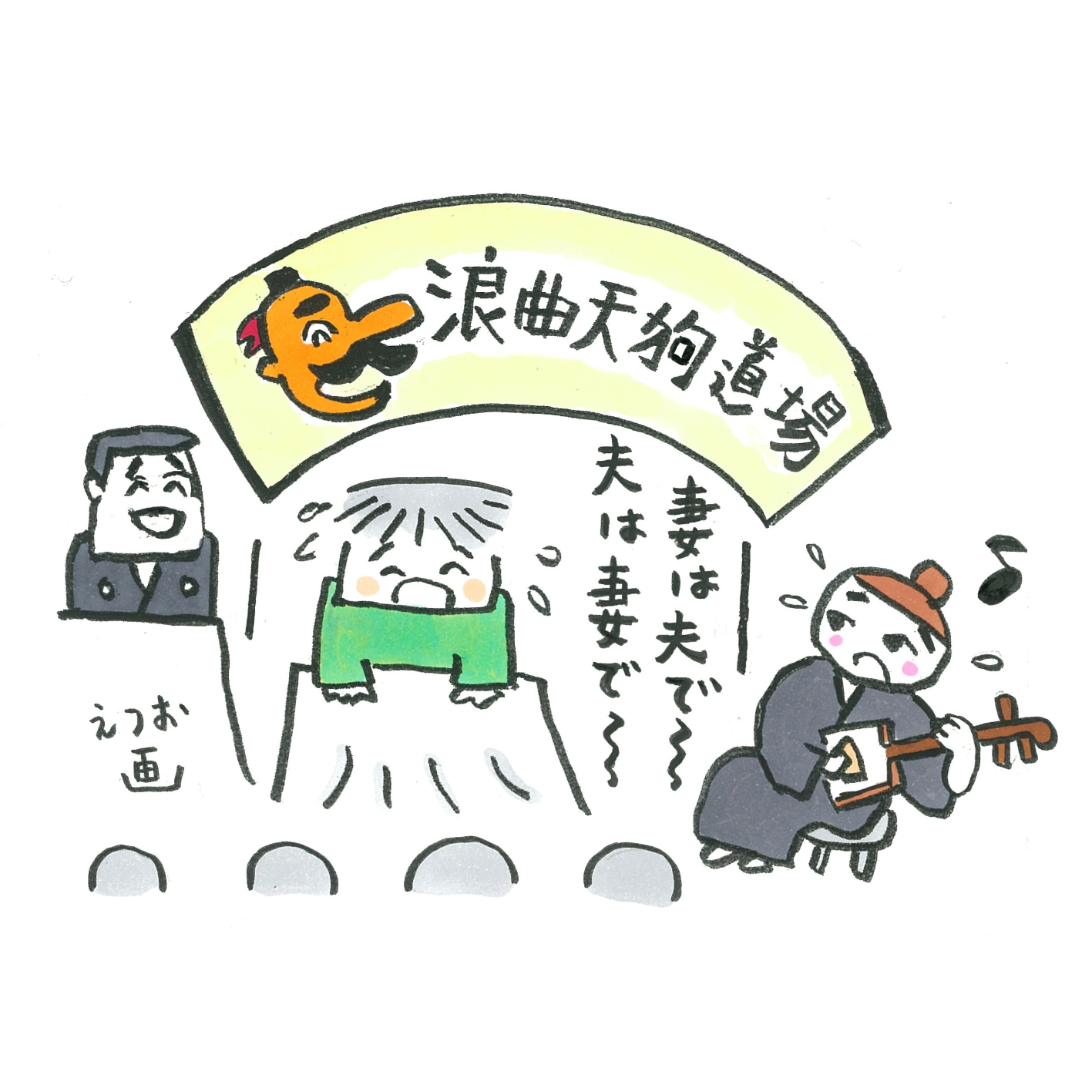

「浪曲案内 連続読み」 第5回

君は『浪曲天狗道場』を知っているか

~浪曲の「素人のど自慢番組」がラジオを席巻した時代

東家 一太郎

2025/09/15

月刊「浪曲つれづれ」 第5回

2025年9月のつれづれ(富士実子、広沢美舟、国本はる乃、玉川奈々福、それぞれの躍動)

~銀座の地下で響く浪曲の魂

杉江 松恋

2025/09/09

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

編集部のオススメ

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知

2025/10/01

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10