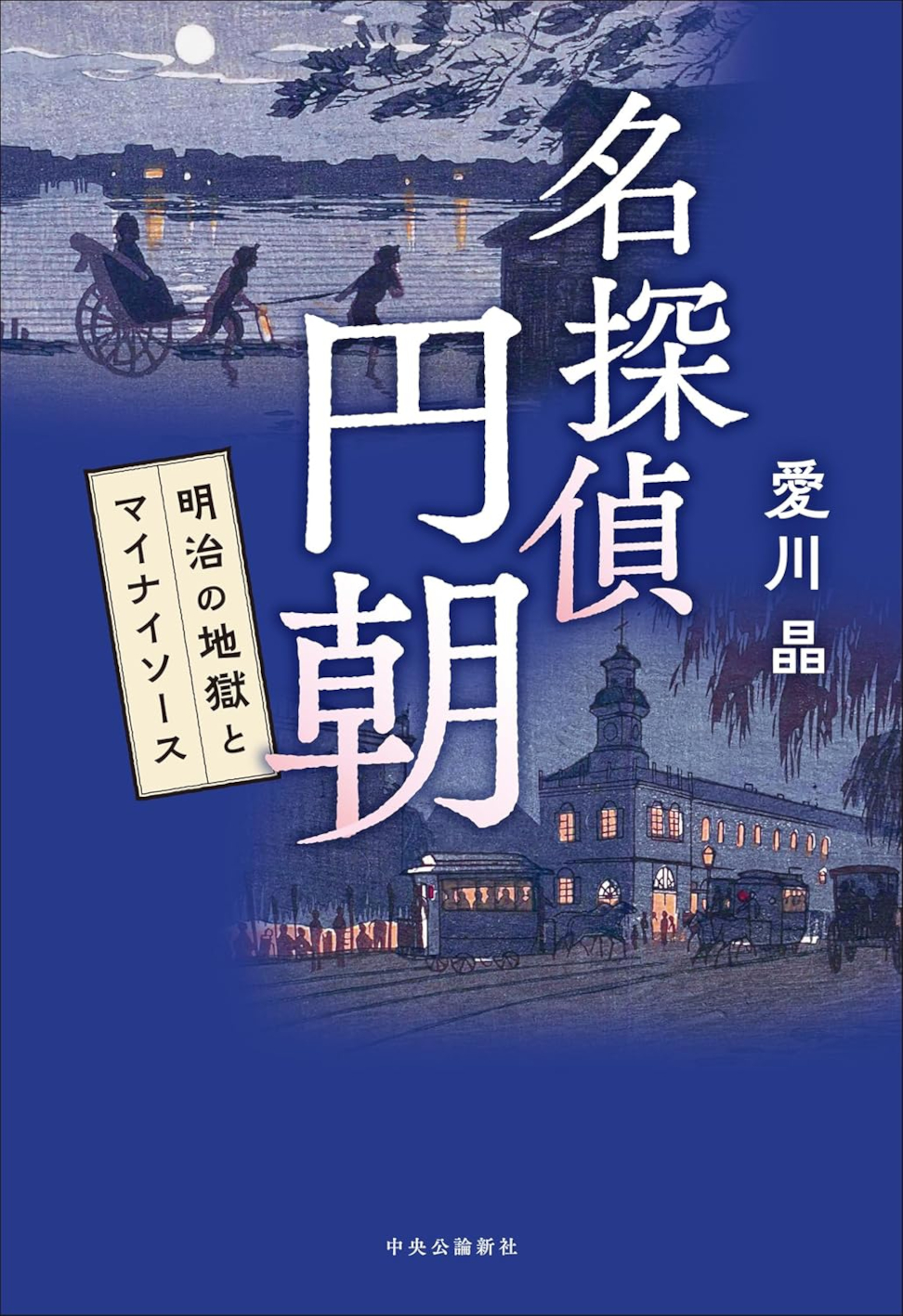

〈書評〉 名探偵 円朝 明治の地獄とマイナイソース (愛川晶 著)

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第6回

- 落語

- Books

杉江 松恋

2025/10/19

落語中興の祖・円朝が探偵に? 明治グルメの謎を追うミステリー

今回は趣向を変えて落語小説、ミステリー作品をご紹介する。

愛川晶『名探偵 円朝 明治の地獄とマイナイソース』(中央公論新社)である。

愛川は1994年に『化身』(創元推理文庫)で第5回鮎川哲也賞を受賞してデビューを果たしたミステリー作家だが、当代随一の落語小説の書き手でもある。後述するように複数のシリーズが著書にはあるが、近作の『モウ半分、クダサイ』(中央公論新社)では落語小説といえば人情ものという既成概念を壊すべく、エログロ趣味と尾を引く後味を醸し出すことに挑戦した。題名が「もう半分」から採られている段階で内容はお察しいただきたい。

『名探偵円朝』は、作者が得意とする落語ミステリーである。語り手の加藤正太郎は牛込神楽坂の西洋料理店・西寅軒で働いている、駆け出しの料理人だ。ある日彼は、内藤新宿の出淵次郎吉というお宅を訪ねるように命じられる。そのお内儀であるお幸さんに、マイナイソースの作り方を教えてもらいたいというのである。マイナイソースとは現在で言うマヨネーズソースのことだ。

出淵次郎吉という名前を見ただけでピンとくる読者は、かなりの落語ファンであろう。これは初代三遊亭円朝の本名だ。1839年生まれの落語中興の祖、近世から近代のつなぎ目で活躍し、ジャンルの社会的地位を向上させることに大いに貢献したほか、口語文芸が発達するきっかけの一つを作った人でもある。

その円朝がどのような落語家だったかという知識がふんだんに盛り込まれた小説であり、全三篇には彼の私生活に関する事柄や一門に関する知識なども織り込まれており、ちょっとした円朝入門にもなる。

もちろん小説だから史実そのままではなくて作り事なのだが、虚実の配合具合が絶妙なのである。円朝が探偵としての優れた能力を持っていた、というのは創作だとわかるだろうが、他にもある。たとえば、主人公の加藤正太郎は、父親が早逝したという設定になっている。その父は、ぽこ太という名前を貰った落語家で円朝門下だった。つまり正太郎は、実父の師匠宅を知らないうちに訪れていたことになるのである。

この三遊亭ぽこ太は実在しないが、モデルになった落語家はいる。円朝門下の三遊亭ぽん太である。

永井啓夫の詳細な伝記『新版三遊亭円朝』(青蛙房)からの引用になるが、ぽん太の入門は安政から慶應にかけての幕末期、まだ二十代後半だった円朝が売り出したころだという。元は円朝出入りの髪結いの下剃りで名前を勝公(『古今東西落語家事典』によれば本名・加藤勝五郎)、愛称をぽん太といった。愚直ながらも愛嬌のある性格を愛されたというが、師匠よりも早く1881年に亡くなっている。

いま読まれています!

「かけはしのしゅんのはなし」 第7回

変わり者が集まっている世界で、「変わっている」と言われた日

~それは豊かな発想力と好奇心の証!

春風亭 かけ橋

2025/12/18

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

「エッセイ的な何か」 第7回

12/17は、飛行機の日 →初フライトでCAさんの神対応に震えた男の純真

三笑亭 夢丸

2025/12/19

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「朝橘目線」 第6回

サイゼリヤ ガストジョナサン バーミヤン くら寿司あとは鳥貴族など

~この国に生まれて良かった

三遊亭 朝橘

2025/10/08

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第7回

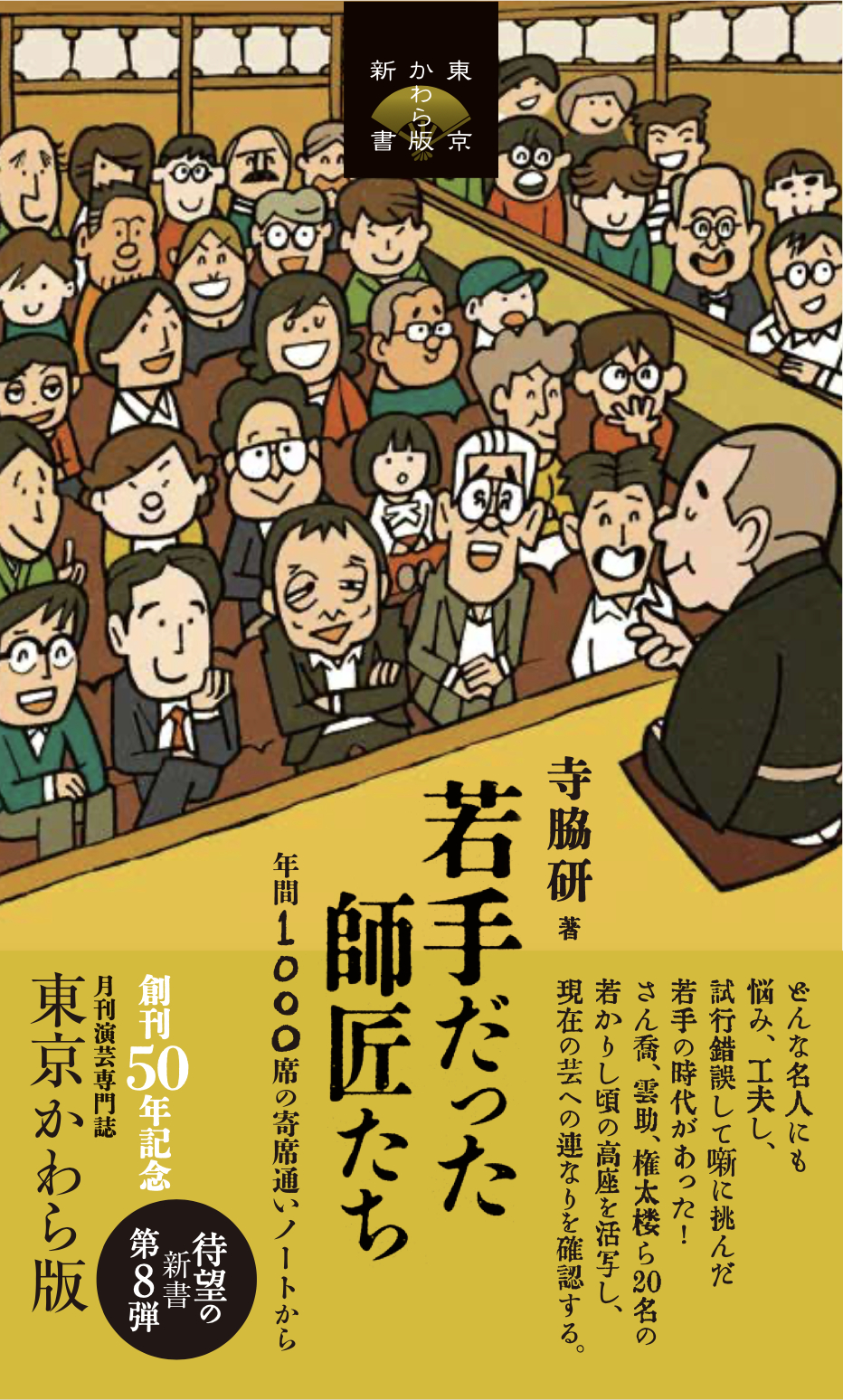

〈書評〉 若手だった師匠たち 年間1000席の寄席通いノートから(寺脇研 著)

~「忘れ去られるはずの瞬間」が浮かび上がる貴重な論集

杉江 松恋

2025/11/19

「朝橘目線」 第3回

自己紹介 ①

~何でもバラバラに分解する子でした

三遊亭 朝橘

2025/07/08

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

「朝橘目線」 第7回

うるささや 岩にしみ入る 俺の声

~地声が大きい男の悲喜こもごも

三遊亭 朝橘

2025/11/08

「かけはしのしゅんのはなし」 第7回

変わり者が集まっている世界で、「変わっている」と言われた日

~それは豊かな発想力と好奇心の証!

春風亭 かけ橋

2025/12/18

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「エッセイ的な何か」 第7回

12/17は、飛行機の日 →初フライトでCAさんの神対応に震えた男の純真

三笑亭 夢丸

2025/12/19

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第7回

〈書評〉 若手だった師匠たち 年間1000席の寄席通いノートから(寺脇研 著)

~「忘れ去られるはずの瞬間」が浮かび上がる貴重な論集

杉江 松恋

2025/11/19

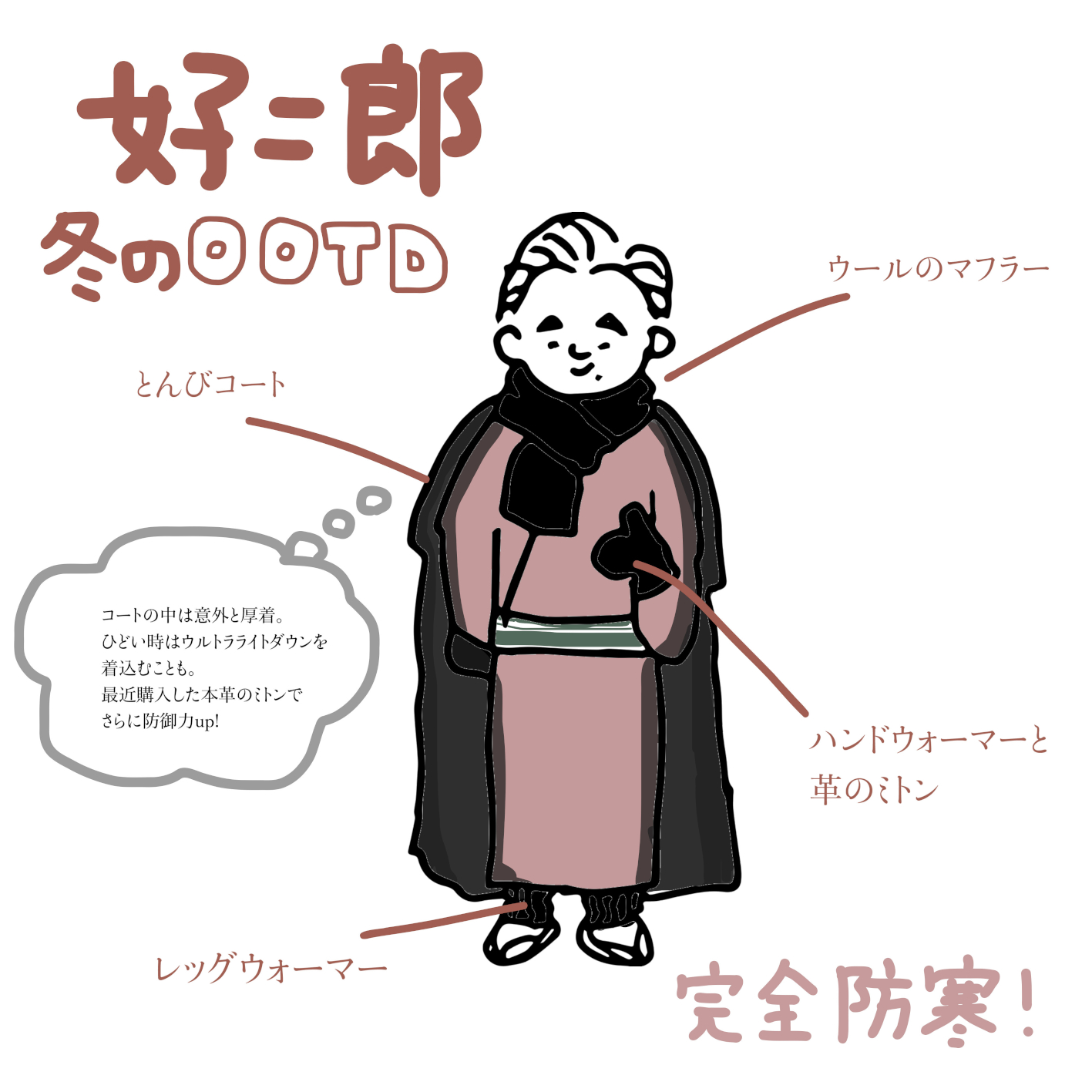

「座布団の片隅から」 第8回

着物

~男の着物生活は、粋か苦行か?

三遊亭 好二郎

2025/12/07

「噺家渡世の余生な噺」 第8回

旅こそ、己の浅さを知る手段。だから若いうちに出る

~「まだ自分は生きている」と感じるために

柳家 小志ん

2025/12/14

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/29

「かけはしのしゅんのはなし」 第5回

スポーツの秋! 落語家がサーフパンツで舞台に立つ日

~筋肉は裏切らないが、笑いはたまに裏切る?

春風亭 かけ橋

2025/10/18

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「かけはしのしゅんのはなし」 第7回

変わり者が集まっている世界で、「変わっている」と言われた日

~それは豊かな発想力と好奇心の証!

春風亭 かけ橋

2025/12/18

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

シリーズ「思い出の味」 第17回

うなぎとらくごの味

~落語家と鰻職人は、どこか似ている

三遊亭 玄馬

2025/12/13

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「噺家渡世の余生な噺」 第8回

旅こそ、己の浅さを知る手段。だから若いうちに出る

~「まだ自分は生きている」と感じるために

柳家 小志ん

2025/12/14

「二藍の文箱」 第7回

つくまとさわぎとクリスマス・キャロル

~初高座は一生に一度だから

三遊亭 司

2025/12/02

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/29

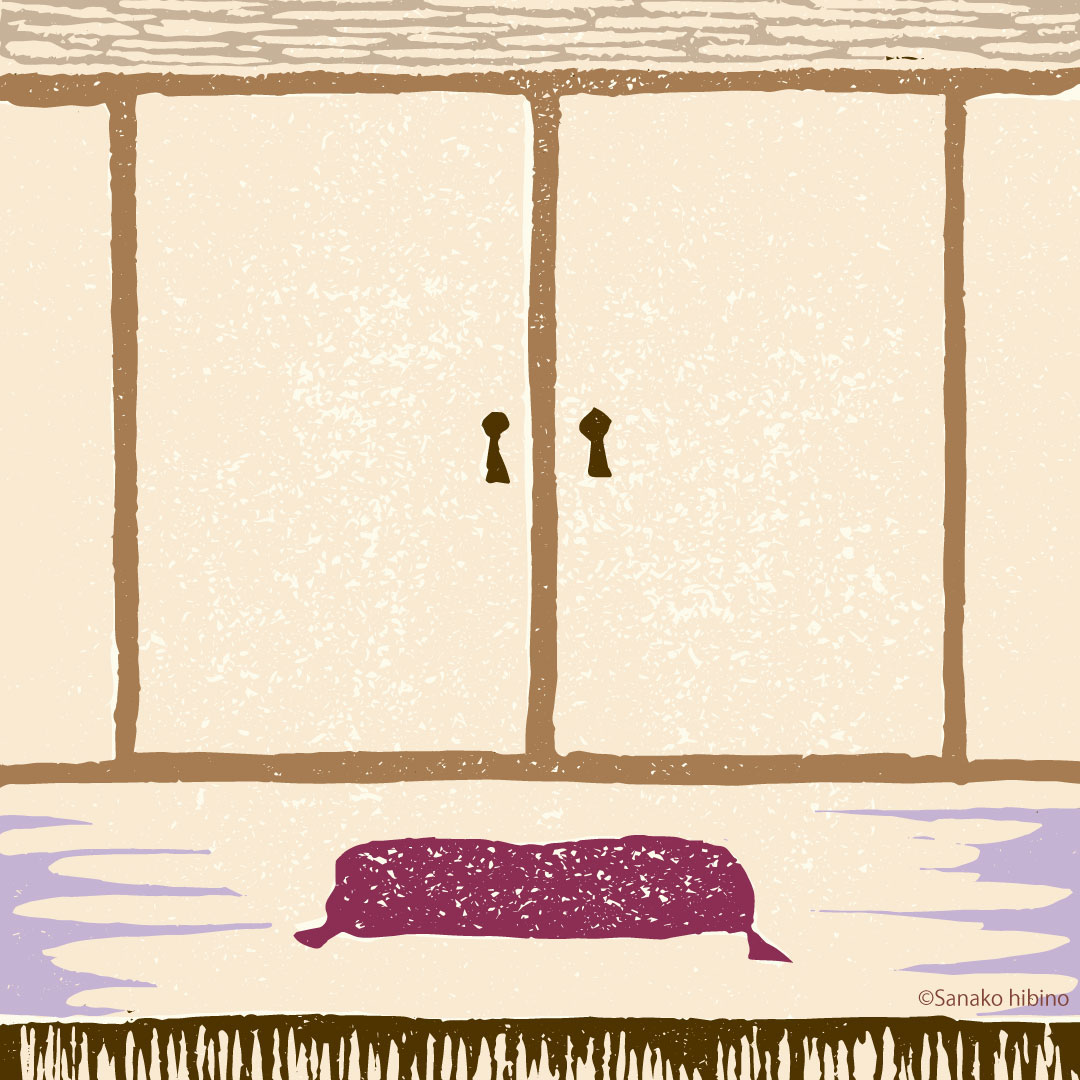

シリーズ「思い出の味」 第16回

師匠と香港楼と命名秘話

~緊張と感謝の中で頬張った麻婆豆腐

神田 紅純

2025/12/04

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/29

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03

「ピン芸人・服部拓也のエンタメを抱きしめて」 第7回

百花繚乱! 10人組の落語家ユニット「芸協カデンツァ」がやって来た【前編】

~世代を超えた多種多様、香味全開のおもしろユニット!

服部 拓也

2025/11/20

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第19回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/30

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「くだらな観音菩薩」 第7回

目青不動

~人の縁に感謝。ありがとうございます

林家 きく麿

2025/11/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「ラルテの、てんてこ舞い」 第5回

雀々が残した大提灯

~今もたくさんの人に愛される桂雀々師匠

ラルテ

2025/11/10

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03