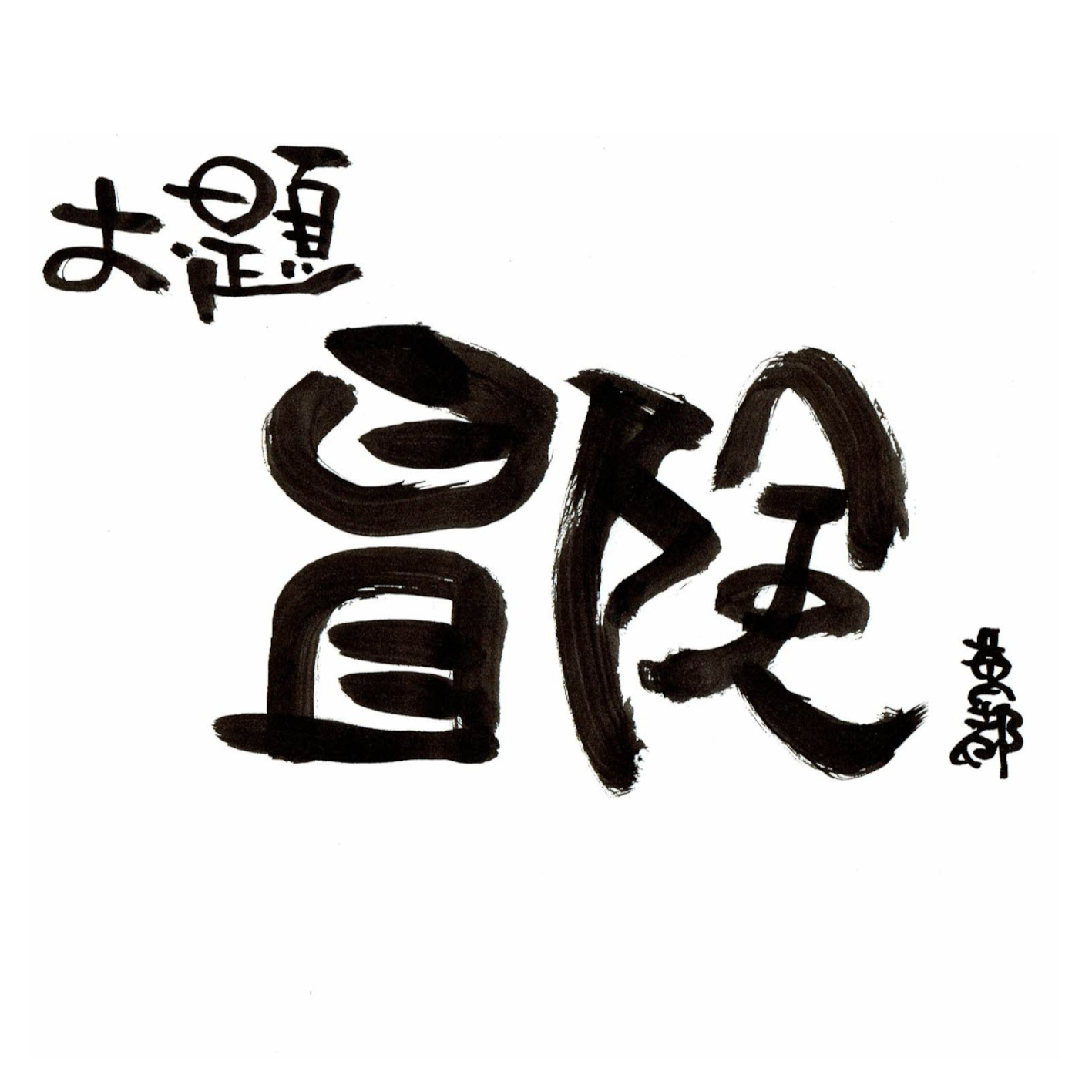

道灌、あたま山、芝浜

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第1回

- 落語

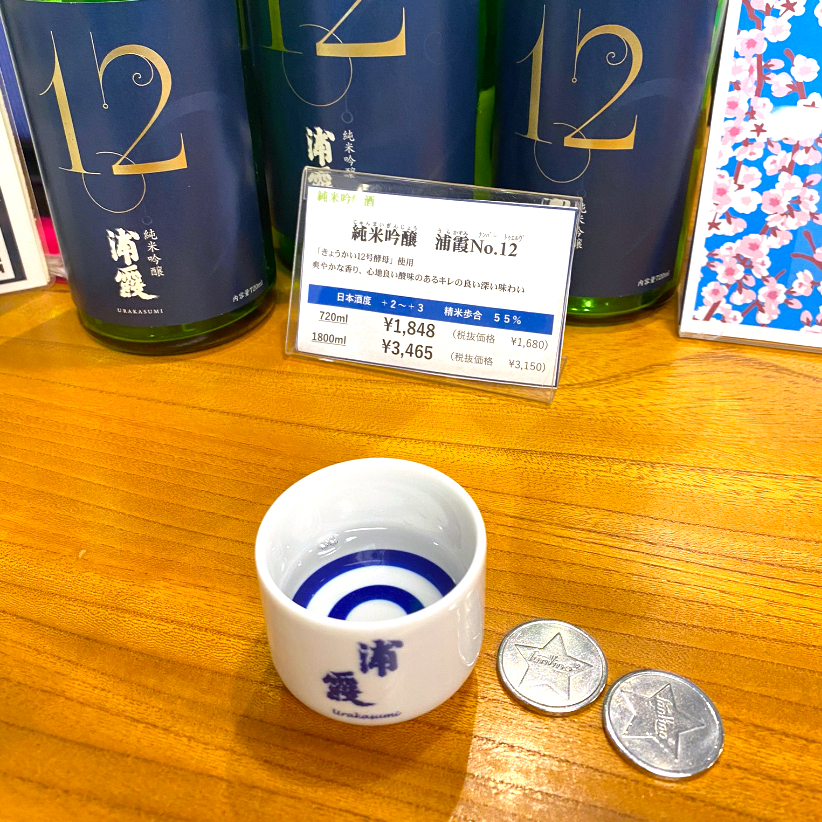

三席目『芝浜』 ★★★

◆【あらすじ】

腕は良いが、酒好きの魚屋である勝五郎(かつごろう)は、商いに行かずに酒に溺れる毎日。冬のある日、女房に叩き起こされ、しぶしぶ魚河岸へ出かけるが、朝が早過ぎて開いておらず、芝の浜(東京都港区芝の海岸)へ行き、煙管(きせる)を吹かして待っていると、岩の間に濡れた革の財布を見つける。中にはなんと四十二両。喜んで家に帰り、女房にも見せて、前祝いだと友達を呼んでドンチャン騒ぎ。

あくる朝、二日酔いで起きた勝五郎に、女房は「仕事に行け」と言う。昨日の金のことを問うと、女房は「そんなことは知らない。浜へ行って財布を拾ったのは、金欲しさに見た夢だ」と返す。信じられない勝五郎に、なおも女房は夢だと言い張る。酔っ払って記憶が曖昧だったこともあり、勝五郎は金のことは夢だと諦め、改心して酒をきっぱりやめて働き始める。

三年後、棒手振り(ぼてふり:天秤棒の両端に商品を入れた木桶やザルなどを吊り下げ、街中を売り歩く行商人)だった勝五郎は店を持ち、若い衆を二人も雇うようになっていた。

その年の大晦日の晩、女房が三年前のことを打ち明ける。あの日、財布を拾ったのは本当だったが、大家に相談すると、「この金を使ったら、あいつは首が飛ぶ。お上に届けるから、あいつには酒でも飲まして酔わして、夢だと言って騙してしまえ」と言われ、夢だと言いくるめたと告白。財布の落とし主はわからず、お下げ渡し(落とし主が不明のため、拾い主に返還されること)になっていて、財布を見せながら、事の真相を打ち明ける。

これを聞いた勝五郎は、女房に感謝する。

◆【オチ】

三年も絶っていた酒を「今日は飲んでほしい」と女房が支度し、勝五郎は注がれた酒を喜んで飲もうとするが、

勝五郎 「おっかあ、やっぱりこいつはやめとくよ」

女房 「あたしのお酌じゃ気に入らないかい」

勝五郎 「いや、また夢になるといけねえ」

◆【解説】

悔しいが秀逸なオチである。「悔しいが」というのは、あまりにも定番すぎるからである。「落語で良いオチは?」という質問があったら、かなりの人がこの噺を挙げるはずである。それぐらいオチとして出来過ぎである。それだけに、落語家として取り上げるのは少し悔しさがある。でも外せない噺であるのは間違いない。

もともとは三題噺(さんだいばなし)といって、3つのお題から連想して作った噺なので、長い噺ではなかったとものが、さまざまな演者によって手が加えられて、今や人情噺の大ネタの1つになっている。

拾うお金の額は演者によって異なり、四十二両だったり、五十両だったりするが、これを現代の価値に置き換えるのは難しい。一両が時代によって三万円くらいだったり、十万円だったりするからだ。なので、ここは素直に大金を拾ったと思っていただきたい。

このオチが素晴らしいのは、やはり前半部分にかかっているからである。三年前に女房が夢だと嘘をつく。それがオチに効いてくるから、オチの言葉に深みが増して、噺全体を包み込む。

元はシンプルだった噺が、特に昭和期に演じた先人名人が手を加えたことで、ステージを上がりすぎた噺のようにも思える。そのせいか、演じる方も聴く方も肩の力が入るような感覚がある。それが嫌で、あえてやらない演者もいるほどだ。

筆者も都内でやるより、地方でやる方が多いかもしれない。この噺をあまり知らない人の前でやった方が素直に聞いてもらえるからだ。

この噺を教わった時に、教えてくださった師匠がおっしゃった言葉を思い出す。

「芝浜ったって、ただの落語なんだ。最近は、大人情噺(だいにんじょうばなし)のようにやる人が増えちゃって、そういう演出はあまり好きじゃない。シンプルにあまり感情を込め過ぎずに落語らしくやれば、あとはお客さんが色々感じてくださるから、そうやってほしい」

いつも肝に銘じてこの噺をやるが、最後の女房の告白なんかはやっぱり力が入る。改めて、シンプルにやりたい噺である。

(毎月6日頃、掲載予定)