21900のいただきます

シリーズ「思い出の味」 第1回

- 落語

三遊亭 司

2025/05/13

今も思い出す、懐かしい味と、かけがえのない時間の記憶

24年前の朝

オヤジさん。いつのころからか、師匠三遊亭歌司のことをそう呼ぶようになった。

盆暮れの挨拶やお中元、お歳暮に限らず、お礼やお詫びにわたしたち落語家は身体を運ぶ。礼状を送ることはあっても、盆暮れの挨拶は師匠や先輩方、客先に「お世話になりました」と、心ばかりの進物を持参する。わたしの家に出入りする後輩たちも例外ではなく、みなそうだ。

その年の暮れの挨拶も、そういうわけで師匠が在宅であろう日時を見計らい訪問すると、案の定師匠は家にいて、めずらしく台所に立っていた。

「お前は間がいいなぁ、いまちょうど牡蠣鍋ができるとこ。見てたみてぇだな」

と、缶ビールを渡される。これでも飲んで待っていろということなので、プシュっとやって「いただきます」と。

そう時間がかからず出された牡蠣鍋は、味噌仕立てだった。「喰え」に、「いただきます」と箸を伸ばして、はふはふといただく。

「旨いですね。しかし、20年以上いてオヤジさんの手料理ははじめてじゃないですか」

「なに言ってンだよ。俺んとこきて寄席の初日の翌朝、トースト焼いてやったじゃねぇか」

そうだった、確かに24年前にそんな朝があった。出戻り前座として寄席に入った初日。一門の三遊亭若圓歌師がトリの興行だったため、師匠歌司も顔付されており、打ち上げから、二軒目は師匠宅近所の行きつけの焼鳥屋へ。そう遅い時間ではなかったが「泊まれ」となり、翌朝顔をあたって居間に行くと、出してくれたのが、師匠手ずから焼いた食パンのトースト。

そのころはオヤジさんだなんてとんでもない、師匠と呼ぶことすらぎこちなかった。いま思えば、あの「泊まれ」と翌朝のトーストは、師匠なりに距離を詰めようとしてくれたのだと、想像するに難くない。あれから四半世紀近く経ち、ひとつ鍋のものを遠慮せず、他愛もないはなしをしながらつつくぐらいの間柄、オヤジさんと弟子になっていた。

いま読まれています!

「くだらな観音菩薩」 第6回

鑑真和上

~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿

2025/10/16

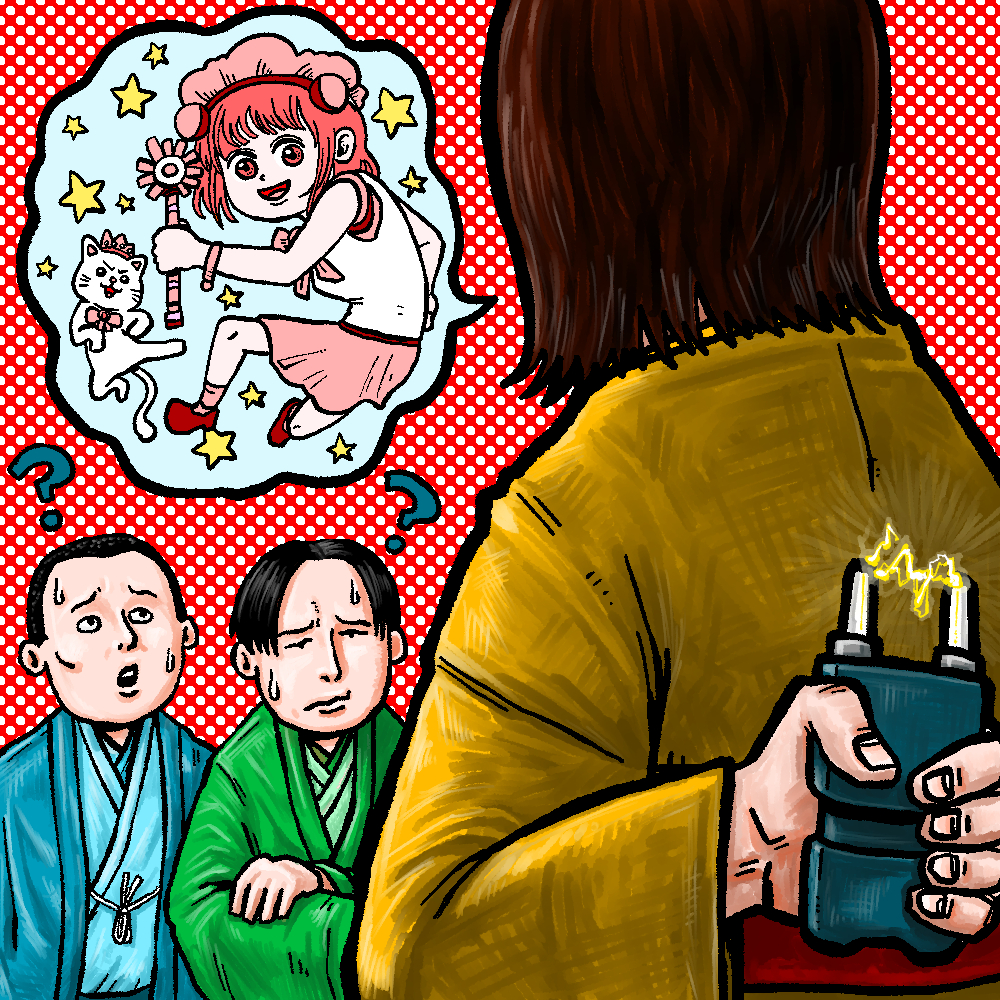

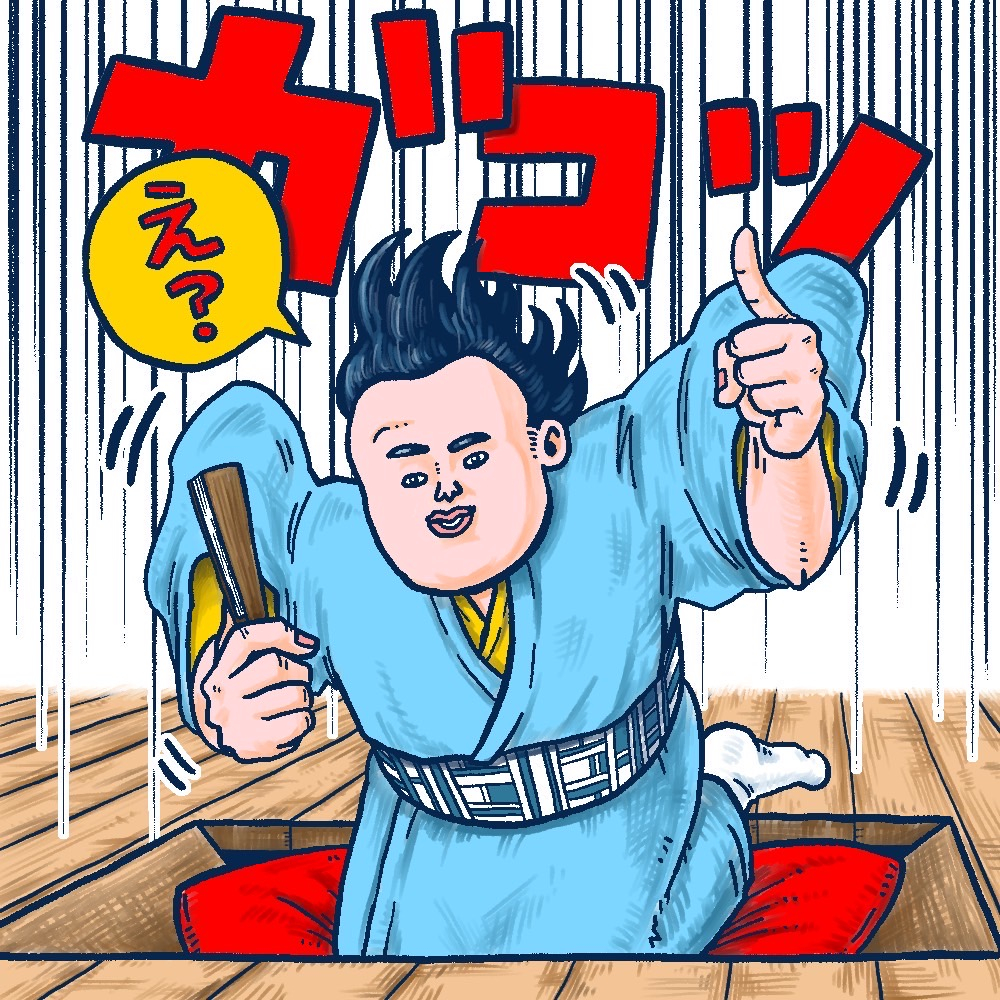

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

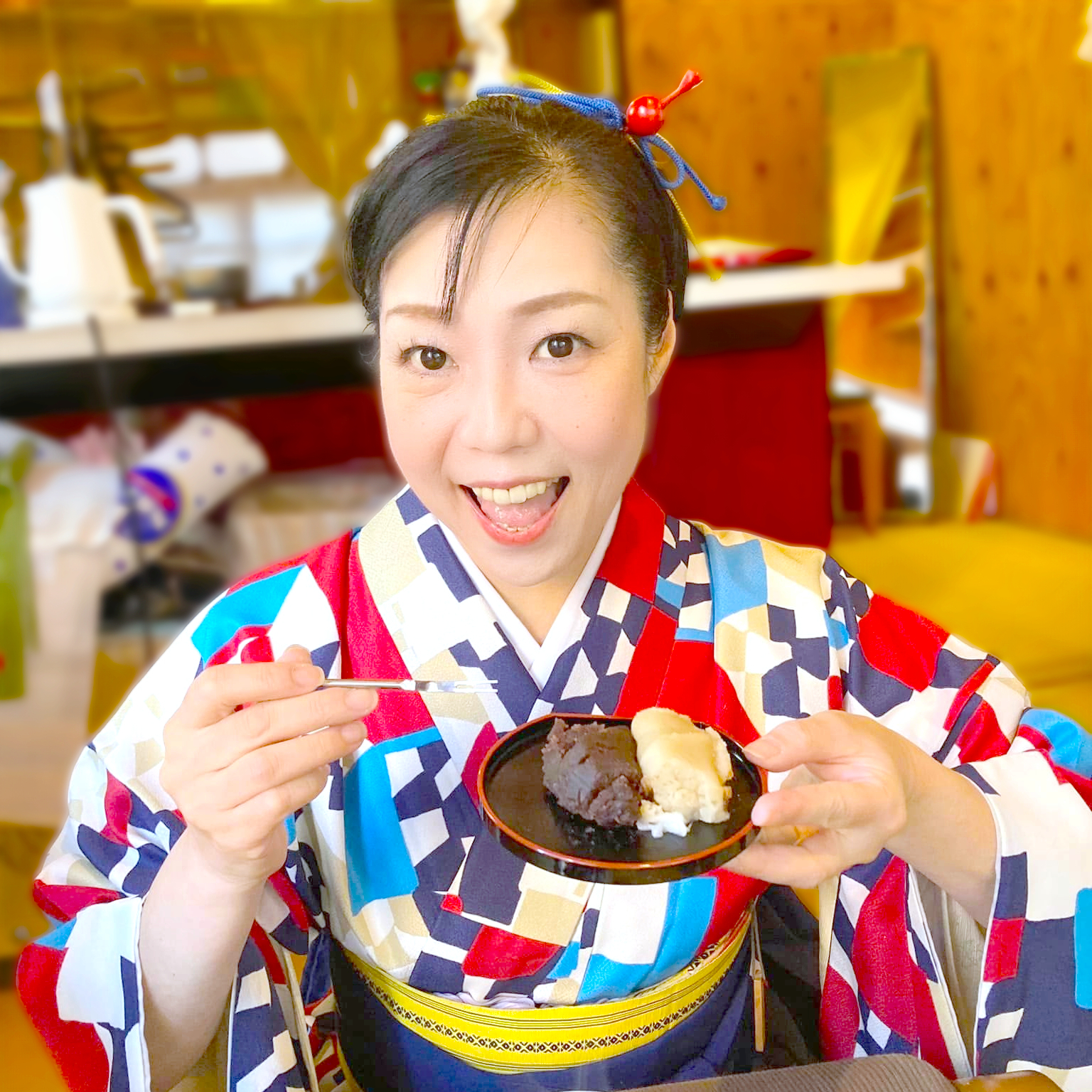

シリーズ「思い出の味」 第13回

二つの乳に育てられし

~木綿豆腐、絹ごし豆腐、豆乳、絹揚げ、おからの炊いたん!

月亭 天使

2025/10/15

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

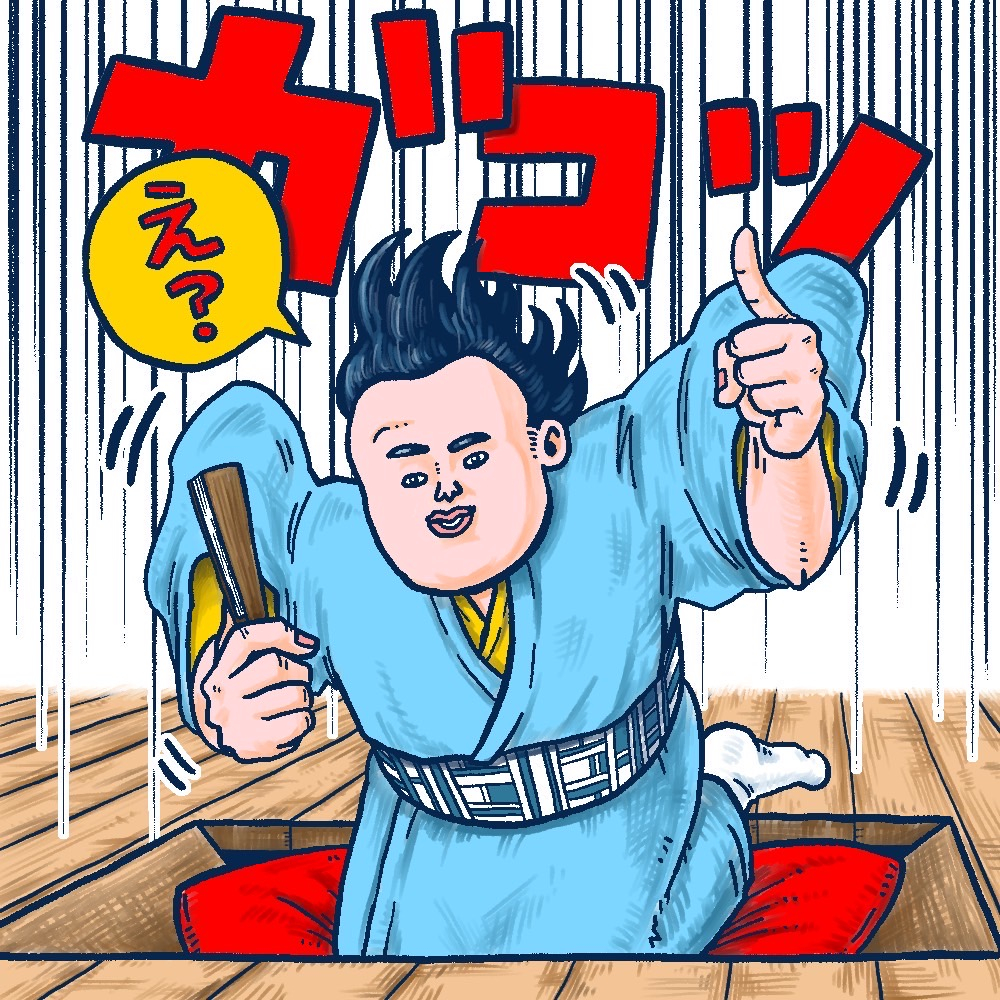

鈴々舎馬風一門 入門物語 第12回

青春の終わりに入門。青春の始まりの入門 (後編)

~楽屋で学んだ人生のLUCK GO!

柳家 獅堂

2025/06/05

「まだ名人になりたい」 第5回

秋白し

~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花

2025/10/13

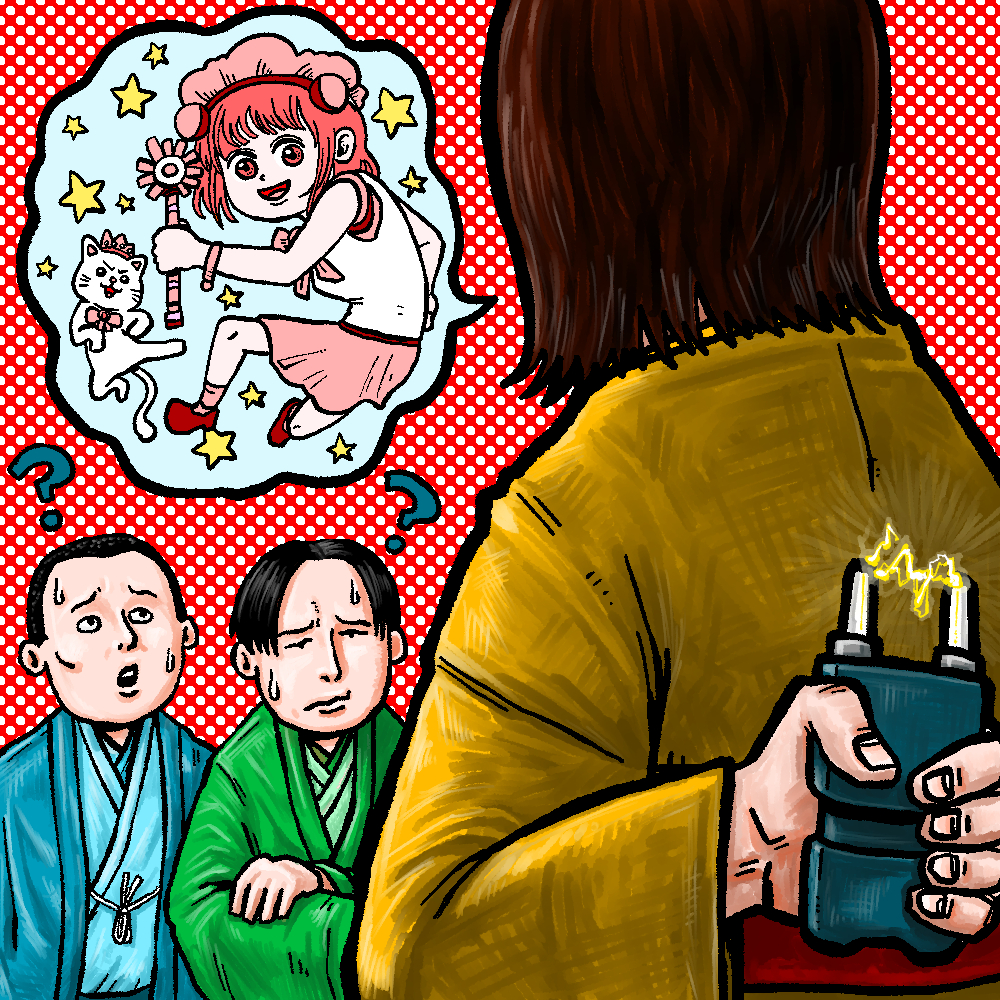

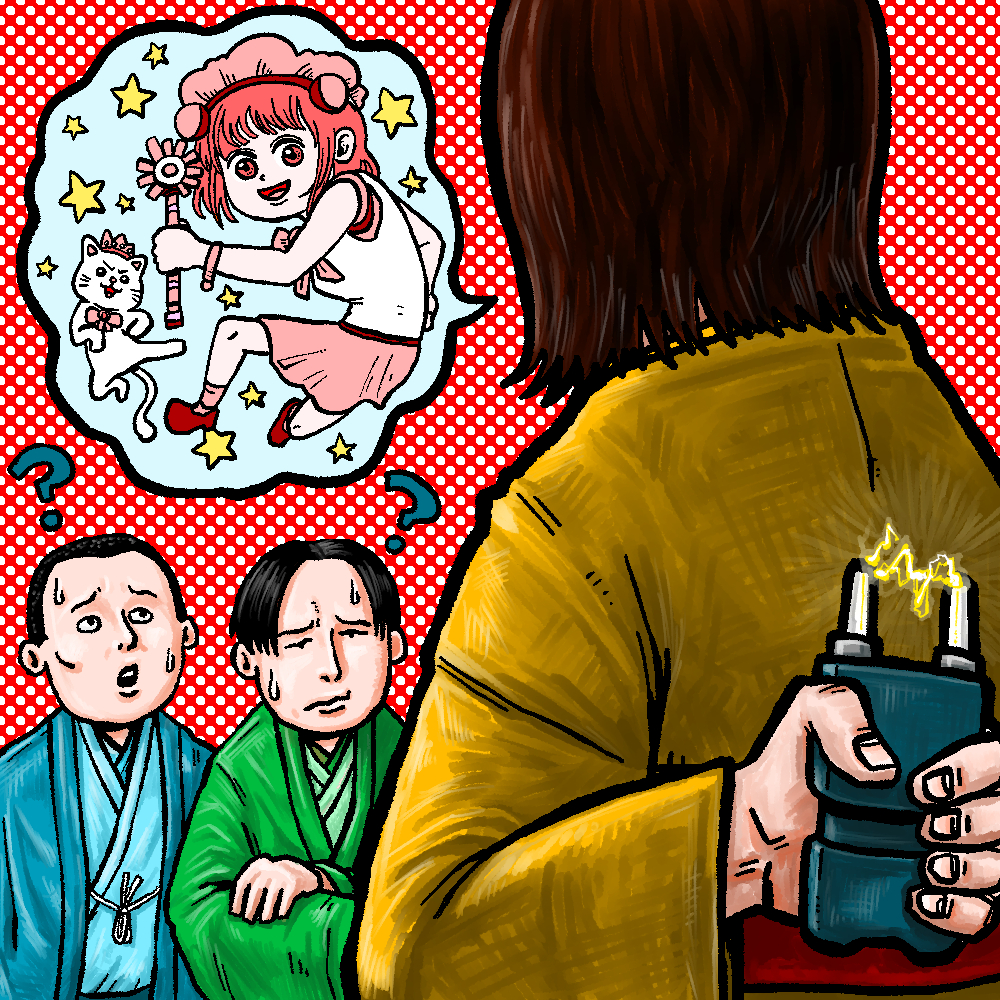

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

鈴々舎馬風一門 入門物語 第1回

ドンといけ美馬 (前編)

~運命のいたずらで落研に

鈴々舎 美馬

2025/05/01

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

「講談最前線」 第8回

2025年10月の最前線 【前編】 (神田紅佳インタビュー)

~一年の集大成! 木馬亭での独演会に注目

瀧口 雅仁

2025/10/04

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

シリーズ「思い出の味」 第13回

二つの乳に育てられし

~木綿豆腐、絹ごし豆腐、豆乳、絹揚げ、おからの炊いたん!

月亭 天使

2025/10/15

「くだらな観音菩薩」 第6回

鑑真和上

~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿

2025/10/16

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

「噺家渡世の余生な噺」 第6回

“施設長X”の献身

~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん

2025/10/14

「まだ名人になりたい」 第5回

秋白し

~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花

2025/10/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回

ミャクミャクに翻弄される日々

~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ

2025/10/11

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「まだ名人になりたい」 第5回

秋白し

~私は秋の名物に「発情期の鹿」を加えたい!

柳家 さん花

2025/10/13

月刊「シン・道楽亭コラム」 第6回

上方落語を聴く旅 ~服部の大阪旅行記

~動楽亭、百年長屋、猫も杓子も、ハルカス寄席、ツギハギ荘、そして天満天神繁昌亭!

シン・道楽亭

2025/10/10

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「ラルテの、てんてこ舞い」 第4回

ミャクミャクに翻弄される日々

~果てしない行列の、その先にあったもの

ラルテ

2025/10/11

「噺家渡世の余生な噺」 第6回

“施設長X”の献身

~架空の介護施設を舞台にした超短編小説

柳家 小志ん

2025/10/14

シリーズ「思い出の味」 第13回

二つの乳に育てられし

~木綿豆腐、絹ごし豆腐、豆乳、絹揚げ、おからの炊いたん!

月亭 天使

2025/10/15

「朝橘目線」 第6回

サイゼリヤ ガストジョナサン バーミヤン くら寿司あとは鳥貴族など

~この国に生まれて良かった

三遊亭 朝橘

2025/10/08

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第6回

ビール飲み干し、そしてわたしに秋が来る

~時にヒリヒリ、時に爆笑の舞台裏

東家 千春

2025/10/03

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第6回

ビール飲み干し、そしてわたしに秋が来る

~時にヒリヒリ、時に爆笑の舞台裏

東家 千春

2025/10/03

「浪曲案内 連続読み」 第5回

君は『浪曲天狗道場』を知っているか

~浪曲の「素人のど自慢番組」がラジオを席巻した時代

東家 一太郎

2025/09/15

「かけはしのしゅんのはなし」 第4回

「カケハシ」に行ってきた! ~名前にまつわる小さな冒険

~新宿の絶品スパゲッティ

春風亭 かけ橋

2025/09/18

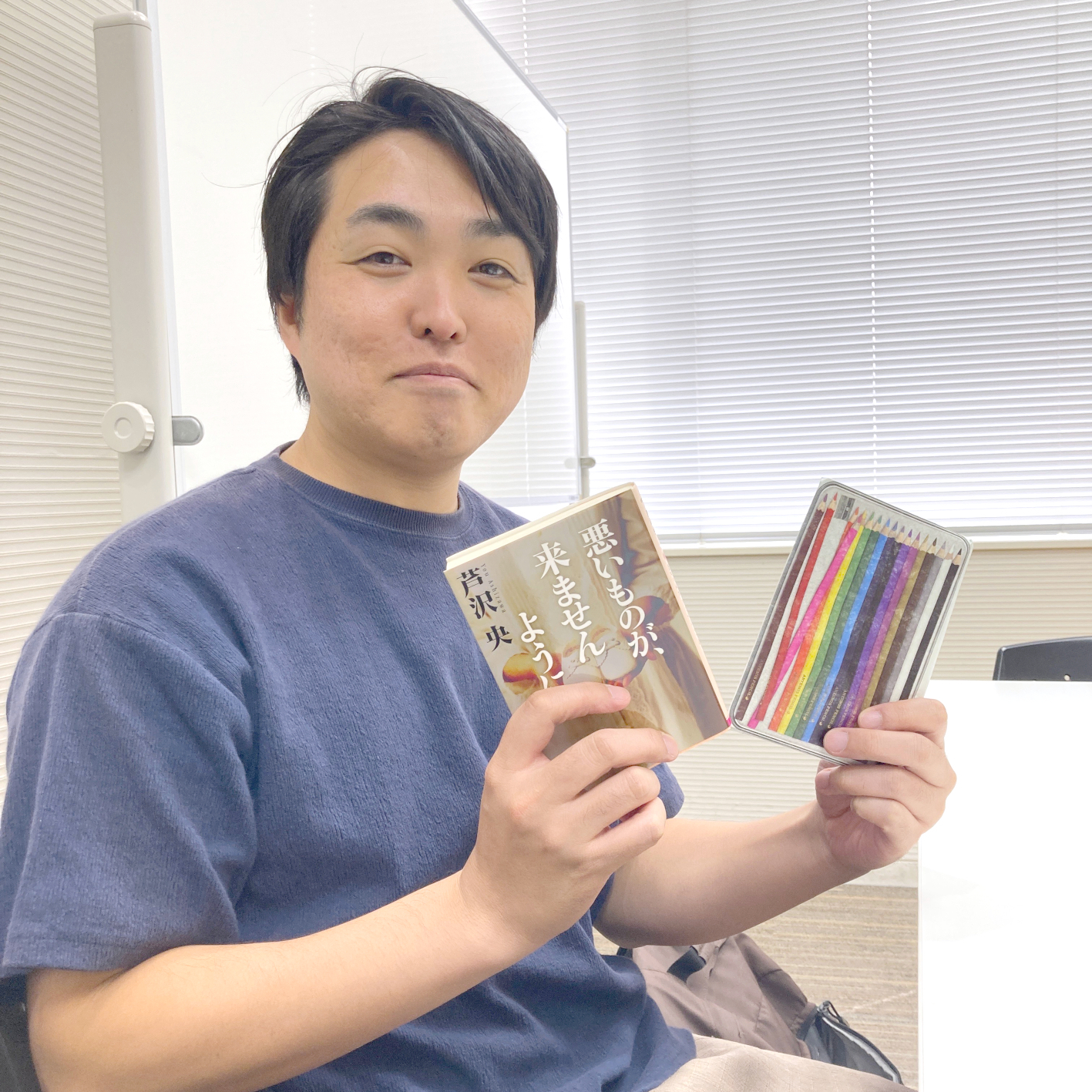

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「エッセイ的な何か」 第4回

9/3は、睡眠の日 →電車で寝過ごしてしまった男の恥辱

~ジーンズ一枚、上半身裸のまま楽屋入り!?

三笑亭 夢丸

2025/09/23

「マクラになるかも知れない話」 第二回

栗と私

~栗から考える人生の機微

三遊亭 萬都

2025/09/24

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/28

編集部のオススメ

「伯知の日本酒漫遊記 ~酒は“釈”薬の長」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒

松林 伯知

2025/10/01

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10