21900のいただきます

シリーズ「思い出の味」 第1回

- 落語

三遊亭 司

2025/05/13

食卓を囲めば家族

わたしたち一門の人間にとっては、三代目三木助夫人であるおかみさんでも、四代目にとってはおかあさん。もちろん、わたしにも母親がいて、五十を前にしたわたしが言うのもなんだが、母はなかなか料理上手だ。それ以上に祖母も大変料理が上手かった。いま考えれば、わたしの料理好きは祖母と母、田端での修行時代に由来するのだと思う。

母や祖母につきまとってお勝手にいたせいか、ひとりいる妹よりも、母や祖母のその味はわたしのなかにあるものが多い。わたしの知らない若き日の祖母は、近所の惣菜屋に料理をおろすほどだったらしく、また、母の実家は富山の薬売りで、ほうぼうを廻り薬代をいただき、薬をまた補充する売薬さんが薬を仕込んで泊まっていくうちだった。なので祖母もまた、家族ではない誰かに食事を出していた。その点、落語家の家と似ているからおもしろい。

そんな祖母の料理などと言うと、甘美なる家庭料理。台所からただよう夕暮れ時分の惣菜などを頭に浮かべるかもしれないが、祖母はインド料理やブラジル料理など、その時の興味と気分でなんでもつくっていた。足が悪く自分で外出できない祖母は、いつも誰かに頼む買物メモを書き溜めていた。

だから、わたしは自分で自分の料理を食べながらも、そこにはいつも四代目三木助がいて、祖母がいて、母がいる。齢四十五。鯨飲馬食とは言わないが、好きなものを好きなように飲んだり食べたりできるのは三十年だとすると、1万950日。一日二食食べても、2万1900食という計算になる。これが多いのか、少ないのか、いざ数字にするとかえってわからなくなる。

その一食一食をひとりで食べたり、誰かと食べたり、それは落語会の打ち上げだったり、稽古のあとに声をかけていただいた蕎麦屋だったり。そうやって、いつしか落語を真ん中にして、知らぬ同志が家族のようなものになっていく。

(了)

いま読まれています!

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第4回

夏だ! ビールだ! 東家千春だ!

~ビール飲んで小躍りしてヒュー!

東家 千春

2025/08/03

杉江松恋の月刊「浪曲つれづれ」 第3回

2025年7月のつれづれ(沢村豊子の急逝、広沢美舟の10周年)

~浪曲界は至宝を失った

杉江 松恋

2025/07/09

三遊亭司の「二藍の文箱」 第4回

かたばみ日記 令和7年 夏

~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司

2025/09/02

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第3回

戦え! 抗え! どうか正気に! 6月のわたし

~浪曲は、浪曲師と曲師の戦争だ!

東家 千春

2025/07/03

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第1回

そしてわたしは宇宙一の美人浪曲師になった

~うっかり入門!?

東家 千春

2025/05/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

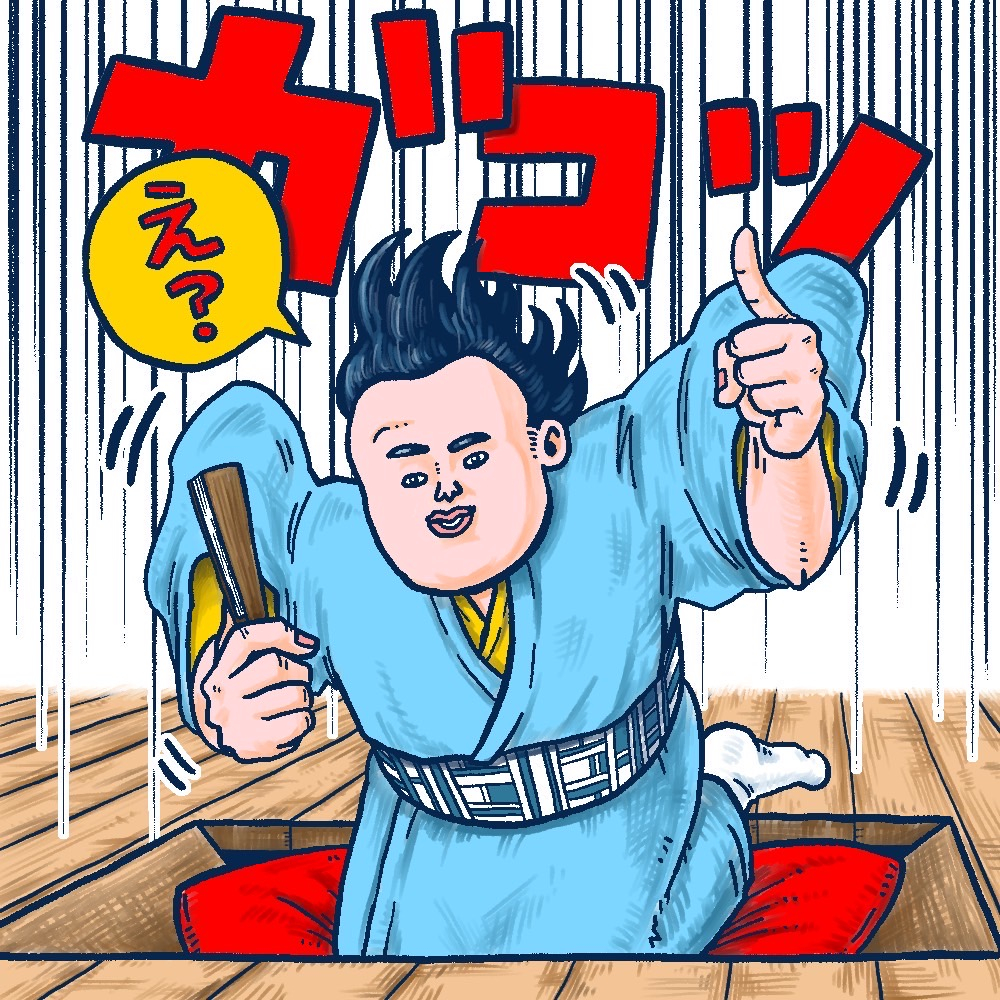

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

柳家小志んの「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第4回

夏だ! ビールだ! 東家千春だ!

~ビール飲んで小躍りしてヒュー!

東家 千春

2025/08/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第10回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/30

三遊亭司の「二藍の文箱」 第4回

かたばみ日記 令和7年 夏

~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司

2025/09/02

「ラルテの、てんてこ舞い」 第1回

悩ましい食の話と、桂雀々エピソード1

~桂雀々師匠と二羽のカラスの物語

ラルテ

2025/06/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第9回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/29

三遊亭天どんの「テーマをもらえば考えます」 第1回

宿題

~毎日、少しずつやることに意義がある

三遊亭 天どん

2025/08/31

桂三四郎の「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第2回

ちょいもち

~「ちょっと持ってる人」の奇跡と悲劇

桂 三四郎

2025/08/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第10回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/30

立川談吉の「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談吉

2025/08/28

東家千春の「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第5回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/28

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

柳家小志んの「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

三笑亭夢丸の「エッセイ的な何か」 第3回

8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶

~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸

2025/08/19

東家一太郎の「浪曲案内 連続読み」 第4回

『あんぱん』と『はだしのゲン』と『のど自慢』

~NHK朝ドラ3回目の出演!

東家 一太郎

2025/08/22

「講談最前線」 第6回

2025年8月の最前線 【後編】 (講談入門① ~最初に“生で”聞くなら、どうしたらよいか)

~4つのキーワード

瀧口 雅仁

2025/08/14

入船亭扇太の「お恐れながら申し上げます」 第1回

汗と笑いの物語

~高座で顔に汗をかかない男の秘密

入船亭 扇太

2025/08/11

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第8回

講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/08/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第4回

あふれる情熱と笑顔 神田鯉花(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/06/27

古今亭志ん雀の「すずめのさえずり」 第2回

入門

~不純である。ものすごく不純である

古今亭 志ん雀

2025/09/01

編集部のオススメ

酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~ 第2回

二合目 ~塩釜漫遊記

浦霞の利き酒サーバーに笑顔!

松林 伯知

2025/08/27

三遊亭萬都の「マクラになるかも知れない話」 第1回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

令和らくご改造計画

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

三遊亭司の「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

林家きく麿の「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10