2025年11月の最前線 (聴講記:神田松麻呂・神田鯉花 連続読み、神田春陽の会)

「講談最前線」 第11回

- 講談

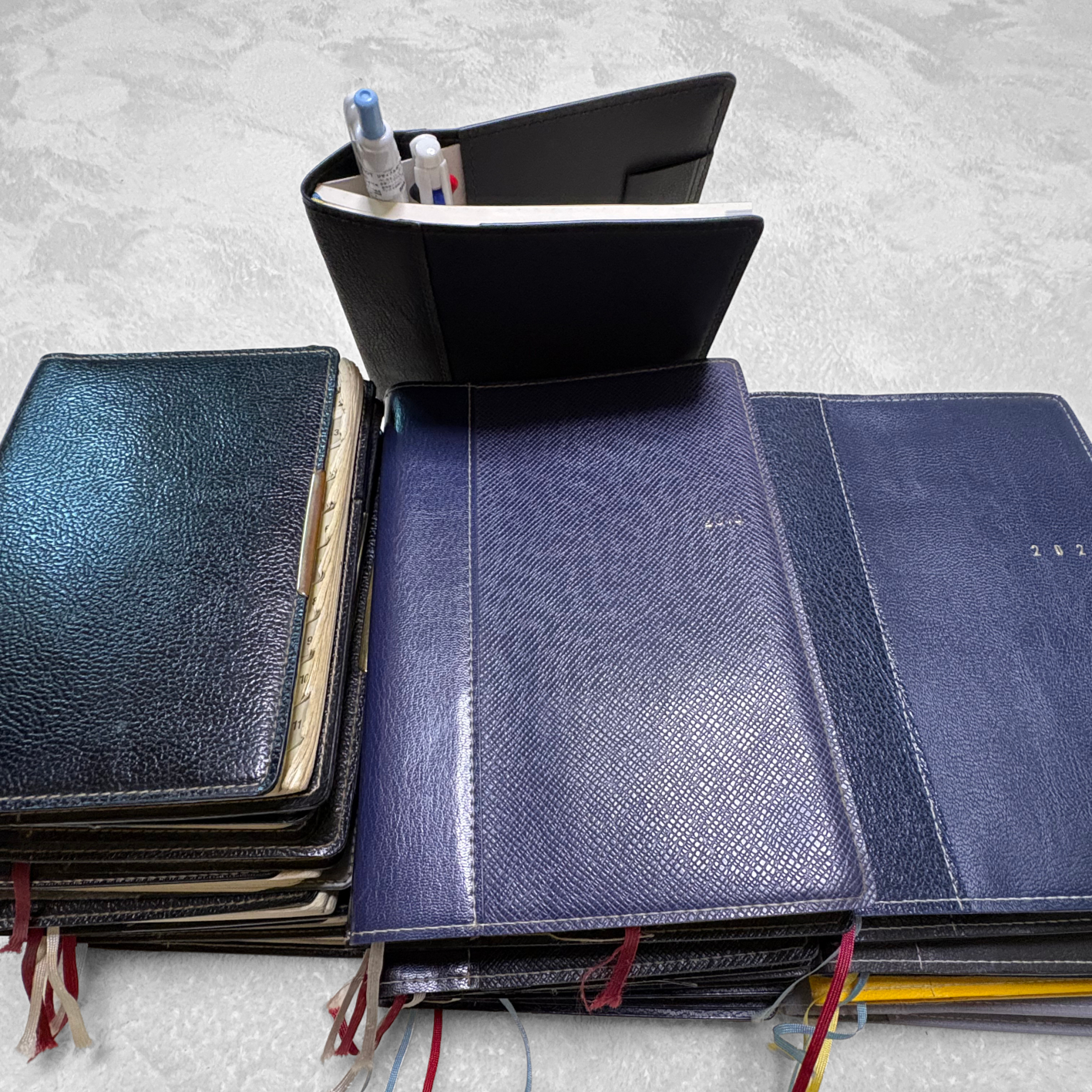

二人で全17席。花座でのエンディング風景

講談はいつも面白い。そして講談はいつも新しい――。講談の魅力って? 講談ってどこで聴けるの? どんな講釈師がどんな講談を読んでいるの?と、それにお応えするべく、注目したい講釈師や会の情報、そして聴講記……と、講談界の「今」を追い掛けていきます。

聴講記~神田松麻呂・神田鯉花 連続読み「寛永宮本武蔵伝」(魅知国定席 花座)

今、日常的に講談が楽しめる場所は、東京に大阪に名古屋、この三都市である。

東京には「講談協会」(宝井琴調会長)と「日本講談協会」(神田紅会長)の二協会。大阪には「大阪講談協会」(旭堂南慶会長)、「上方講談協会」(旭堂南左衛門会長)、そして「なみはや講談協会」(旭堂南華会長)の三協会。名古屋には「なみはや講談協会」に所属している、旭堂左南陵、左燕師弟と旭堂鱗林。さらに東京と大阪に、それぞれフリーランスで活動している講釈師がいる。

月に5日間、一週間、10日間等と連日楽しめる定席は持たないが、東西様々な会場で、趣向を凝らした会が開かれているというのが現状と言えよう。

そんな中、今は落語芸術協会の東北の拠点である仙台と、かつては芸どころと呼ばれた名古屋に講談を聴きに行ってきた。

「花座」と呼ばれる寄席の正式名称は「魅知国定席 花座(みちのくじょうせき はなざ)」で、仙台の繁華街である一番町は三越の近くに2018年にオープンした、席数40の寄席だ。講談の会で言えば、落語芸術協会に(も)所属している講釈師が出演し、神田陽子が講談教室を開いている。

今回、その花座で神田松麻呂と神田鯉花による松鯉門下兄妹会が、しかも東京でも行われていない、前代未聞とも言える「寛永宮本武蔵伝」の車読み(リレー講談)で行われると聞いて行ってきた。

2日間、計4公演のラストを飾る第4部。10月12日(日)の14時30分からの公演の客席は、ほぼ満員。東京からの密航者も何人かいて、「あら、娑婆で会ったっきりじゃないの」(落語『辰巳の辻占』より)と声を掛け合ったのは、寄席ファンのご愛敬。

当日の番組は『寛永宮本武蔵伝』から、下記の通り。

第13話 「桃井源太左衛門」 松麻呂

第14話 「甕割試合」 鯉花

第15話 「山田真龍軒」 松麻呂

第16話 「下関の船宿」 鯉花

第17話 「灘島の決闘」 松麻呂

実はお互いにあまり得意でない?場を担当したとのことだが、なかなかどうして。一席15分前後なので、聴き飽きることもなく、また映画で言えば、場面転換が適度に多いことでスピード感が味わえ、二人による物語に迫っていく読みが、武蔵の歩んでいく運命をまざまざと描く展開であった。

この日の幕開きは、松麻呂の『桃井源太左衛門』。三州岡崎で剣豪の桃井と武蔵が出会う場であるが、武蔵はあまり姿を現さない。だが、松麻呂特有の肚の座った堂々とした読み口によって、泰然自若(たいぜんじじゃく)としている武蔵の姿が見えてくるようで、一方で桃井の弟子がいかにも田舎者で、物事を知らないといった様子が笑いとともに描き出され、師である桃井との腕の差がそうしたところからも見えてくるようでもあり、この日の車読みの入口としてふさわしい高座であった。

続く鯉花の『甕割試合』も武蔵は顔を出さないが、ここは武蔵が名人になっていく重要な場でもあり、武蔵を囲む人物を確かな形で描くことで、『桃井源太左衛門』同様に武蔵が見えてきた。

また、主人公となる伊藤弥五郎は、その時々の政権に翻弄された人であり、そのあたりは物語からは離れるものの、剣術指南役をめぐる歴史的な経緯等を地でしっかりと説明するという鯉花の読み口で、宮本武蔵伝に真正面からぶつかっていった。