梅若丸の悲劇と七つのご利益 ~梅柳寺 墨田院 木母寺

神田紅佳の「あやかりたい! 幸せお江戸寺社めぐり」 第2回

- 講談

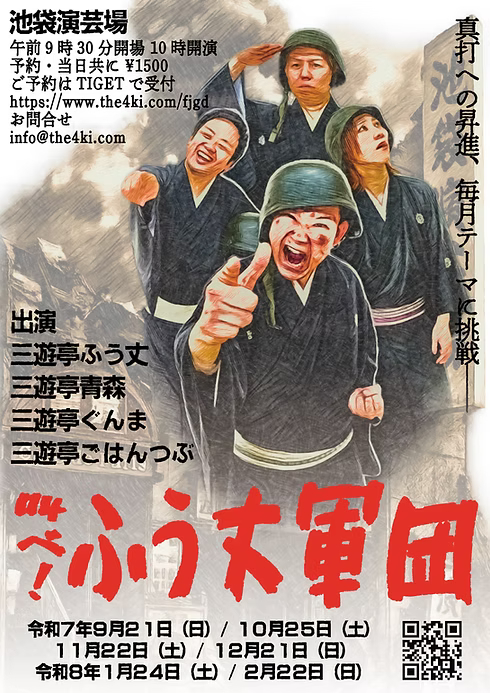

木母寺で梅若丸の物語を語る筆者(令和7年の梅若忌にて)

講談師の神田紅佳が講談や落語、浪曲、歌舞伎などに登場する都内の名刹を探訪する『あやかりたい! 幸せお江戸寺社めぐり』。第2回目は、東京都墨田区にある梅柳寺 墨田院 木母寺(ばいりゅうさん すみだいん もくぼじ)を訪れました。

春の雨は梅若の涙雨

4月の半ば、墨田区墨堤通りに位置する梅柳寺 墨田院 木母寺様に出かけ、講談『梅若権現由来(うめわかごんげんゆらい)』の一席を読ませていただいた。この物語は、隅田の渡しで命を落とした幼子、梅若丸の悲しい物語だ。

この梅若丸物語の舞台となる墨堤(ぼくてい)通りの周辺は、別名、梅若地区とも呼ばれている。室町時代の昔から能、浄瑠璃、歌舞伎を通じて梅若丸の数奇な運命が語り継がれてきた。

俳句の季語として知られる「梅若の涙雨」という言葉。江戸時代、梅若丸の命日にあたる陰暦3月15日は雨に見舞われることが多かった。江戸の人たちは、この春の雨を「梅若の涙雨」と呼び、梅若の悲しい運命を悼み、天が雨を降らせていると信じていた。

梅若丸ゆかりの木母寺では、月遅れの新暦4月15日にこの梅若丸の命日を「梅若忌」とし、毎年法要が営まれている。

法要では例年、『梅若物語』を主題にした謡曲や浄瑠璃が奉納され、梅若丸の御霊が慰められる。しかし今年は、ひょんなことから「講談」で梅若丸のお物語を伝えてみようということになり、ご縁あって私、紅佳が語らせていただいたのだ。

何しろ、能に歌舞伎に浄瑠璃にと古典のスタンダードとして知られるコンテンツだけに、肩に力が入ることこの上ない。プレッシャーに押しつぶされつつも台本を書き進める。木母寺様からお借りした由緒正しき絵巻に基づく資料とにらめっこしながら、お話をまとめていった(もちろん翻訳版に助けていただきましたが)。

(976年)に開山(木母寺 公式ホームページより)

梅若丸の粋な計らい

令和7年(2025年)4月15日、今年の梅若忌当日は、「梅若の涙雨」とはならず、前日までの雨が嘘のように青空が広がった。梅若様もご機嫌なのではと、ほっと胸をなでおろして法要に加わる。読経も終わり、いよいよ講談奉納。

舞台は野外で「梅若塚」のすぐお隣に高座をしつらえ、語らせていただく。これが何とも緊張するもので、お客様もさることながら、「すぐ真横で梅若様が耳を澄ませていらっしゃる……」と思うと、ありがたくも恐れ多く、それでいて気恥ずかしいようでもあり、まあどうにも落ち着かない。渾身で取り組んだ台本ではあるが、どうも隣からダメ出しが聞こえてきそうな気分になる。

さて、お話も中盤に差し掛かったころのこと。それまで晴れわたっていた青空がみるみるうちに暗くなる。何だか心もとない空模様だったが、それでももちろん高座は続行。「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と、梅若丸の母親が念仏を唱えるくだりを読み上げると、「ゴゴゴゴゴーッ」とものすごい音とともに強風が吹き始めた。

台本では、母親の花御前(はなごぜん)が一段と声を張り上げて念仏を唱えると、激しい風が吹き始め亡霊となった梅若丸と再会することになっていた。強風とともに自分の墓の上に植えられた柳の木を揺らし、魂となった自分の存在を母親に必死で伝えるのだ。

お話の山場ともいえる涙を誘う場面での突然の強風。偶然とはいえ、何とも奇妙で居合わせた人たちも顔を見合わせていた。高座からその様子を見るにつけ「ああ、梅若様、ちゃんと聞いてくださったんだ」と思うとますます高座に力が入る。梅若丸様の粋な計らいで背中を押していただいたようで、少しうれしくなったりもしたのである。

柳の木を植えて供養した(木母寺 公式ホームページより)