権助魚、壺算、明烏

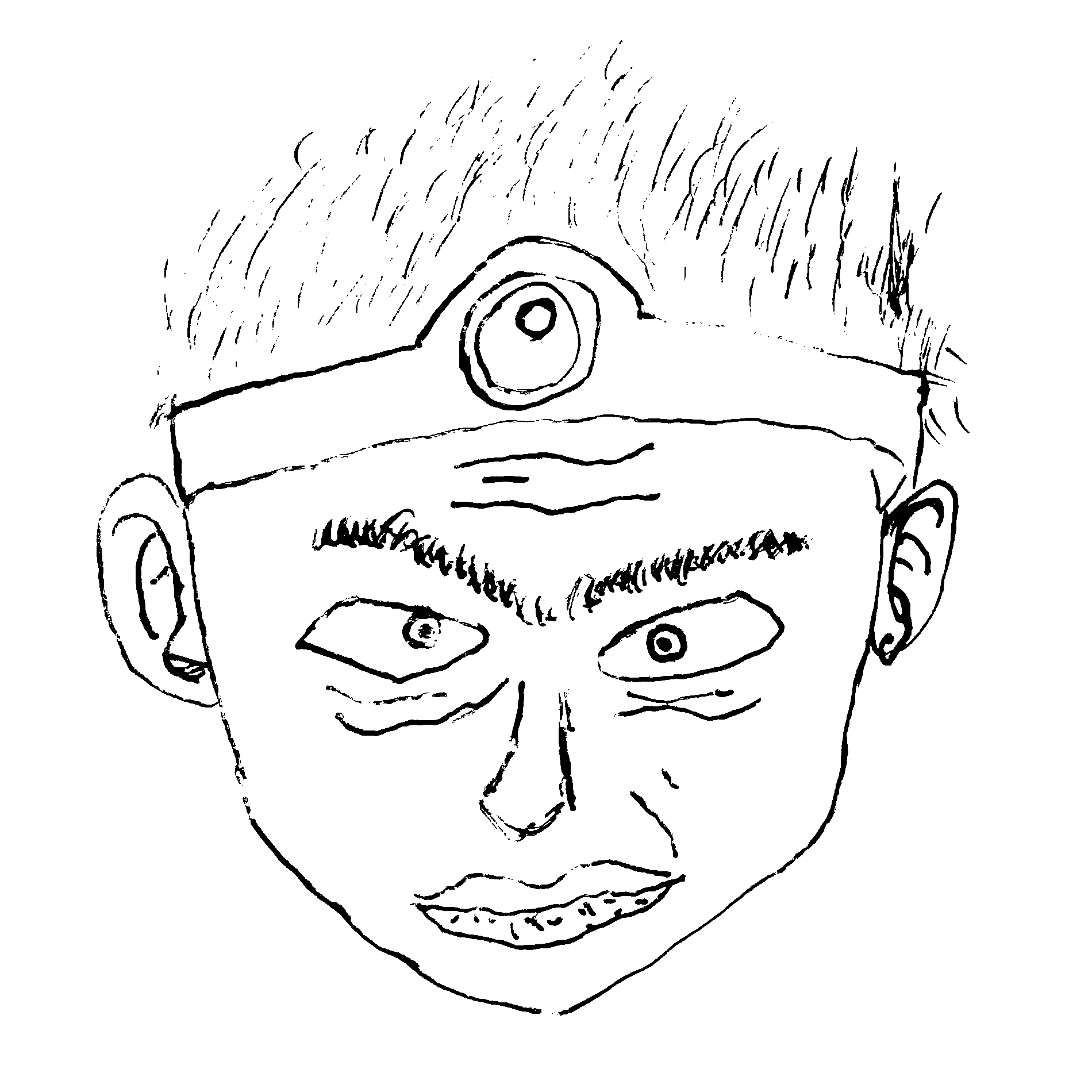

林家はな平の「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第4回

- 落語

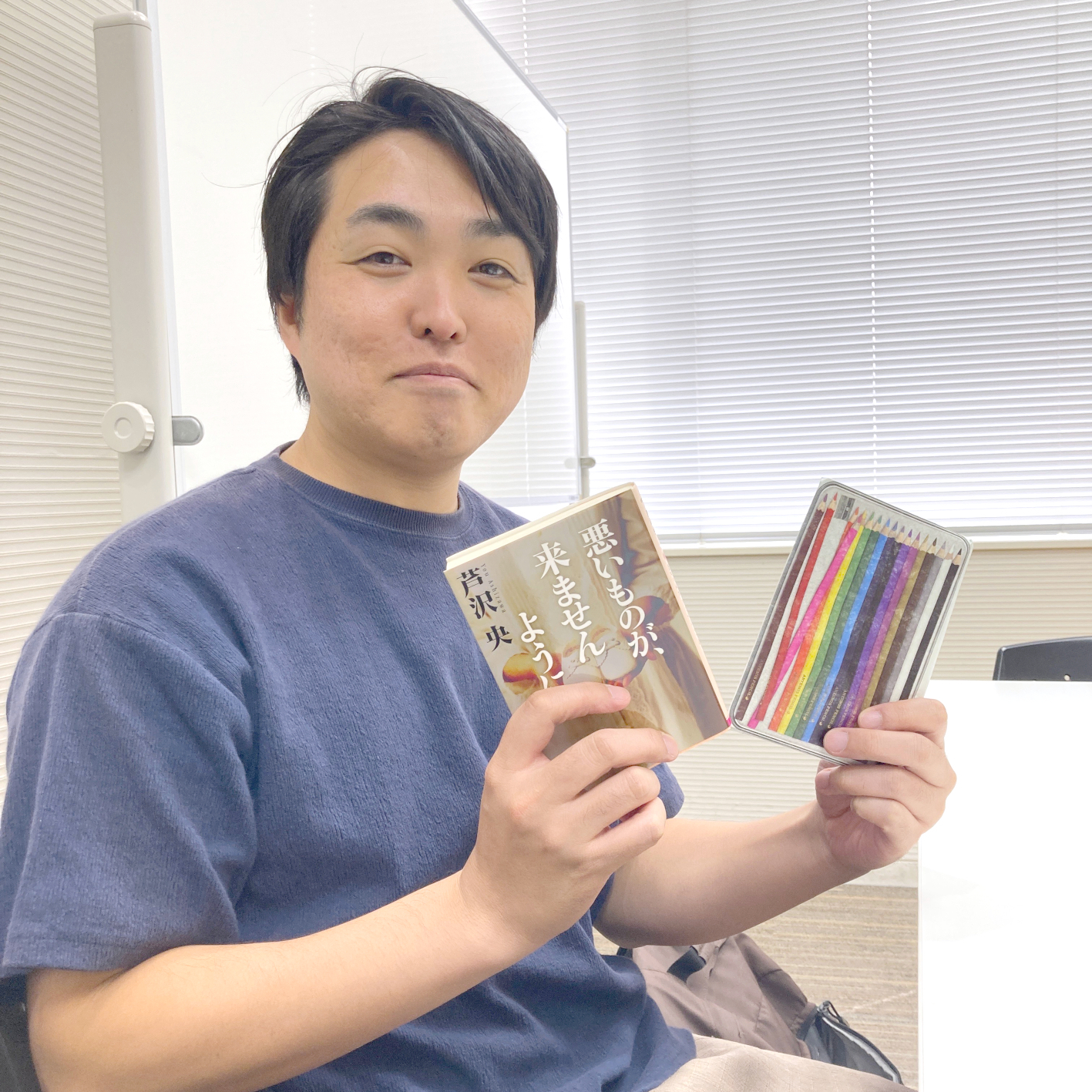

林家 はな平

2025/08/06

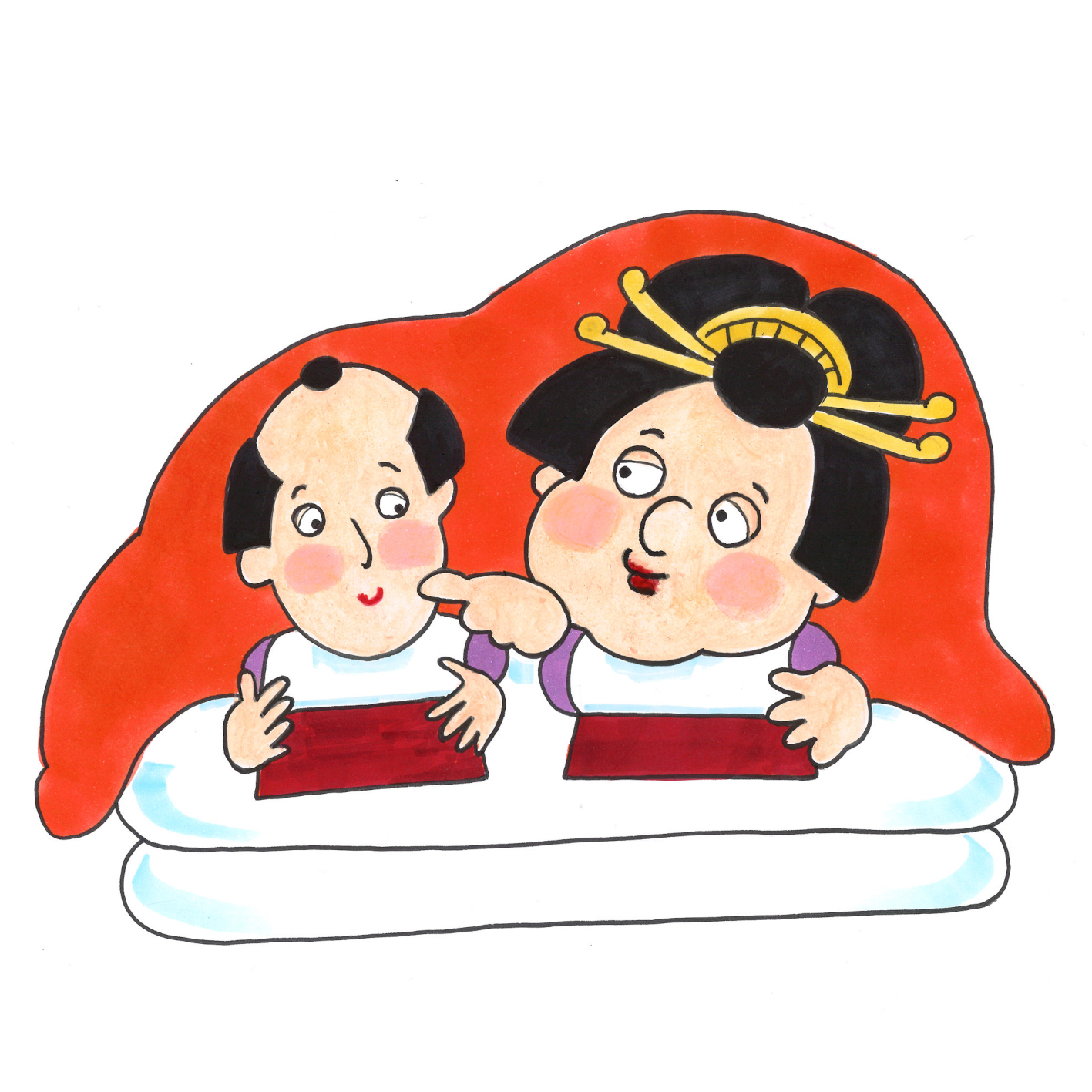

十二席目 『明烏』 ★★★

◆【あらすじ】

日本橋田所町三丁目の日向屋(ひゅうがや)の若旦那・時次郎(ときじろう)は、バカがつくほどの堅物で、いつも本ばかり読んでいる。そこへ町内の遊び人・源兵衛(げんべえ)と多助(たすけ)がやって来て、「浅草の観音様の裏手に、ご利益のあるお稲荷様があるから一緒にお参りに行こう」と誘う。

これを聞いた大旦那は、二人の一計を察して、若旦那を送り出す。見返り柳を御神木と言ったり、大門(おおもん)を鳥居と偽ったりして、なんとかお茶屋までは騙し通す。しかし、店に上がって吉原だと気づいた若旦那は「帰りたい」と泣き出す。

二人は、「大門には見張りがいて、勝手に帰ろうとすると棒縛りになるから帰れない」と脅し、若旦那も諦めて一晩を過ごすことにする。その若旦那の相手に出た花魁(おいらん)は、なんとこの店の御職(おしょく)、いわゆるナンバーワンの花魁だった……。

◆【オチ】

翌くる朝、二人が若旦那を部屋に起こしに行くと、花魁と寝ていた若旦那は、花魁にほだされて骨抜きにされていた。吉原を満喫していて、帰ろうとしない若旦那に痺れを切らした源兵衛が言う。

源兵衛「あなたは暇な体かもしれないから、ここにいてもいいけど、私らは用のある体だからこれで失礼しますよ」

時次郎「あなた方、帰れるものなら帰ってごらんなさい。大門で縛られます」

◆【解説】

昨日まで色(女性)を知らなかった若旦那が、一晩で大人の仲間入りを果たし、得意げにオチのセリフを言う様が可笑しい。まさか自分が言った嘘が、ブーメランのように返ってくるとは源兵衛も思わなかったであろう。

「明烏」という言葉は、男女の夜の契りの終わりを表す言葉で、「明烏夢泡雪(あけがらす ゆめのあわゆき)」という新内節(しんないぶし、江戸時代中期に生まれた浄瑠璃の一流派)の曲が元になっている噺である。

「ウブな男を女に目覚めさせる」と一言で言えばそんなわかりやすい噺かもしれないが、筆者は一度、お客さんの感想に悩んだことがある。「この落語は、若旦那が可哀そうに思えて笑えない」と言われたのだ。衝撃を受けた。

若旦那が可哀そう? そういう見方もあるのかと驚き、それからあらゆる演者の『明烏』を聴いてみると、確かに可哀そうに感じる場合もあり、それは同時に源兵衛と多助が必要以上に意地悪になっている時だと気がついた。自分がそう演じてしまっている時は、笑いが少なかった。

それ以降は、演じるバランスを意識するようになり、この噺も少しずつ変わってきたように思う。ただ、このオチはそんな不安を救ってくれるはずで、最後は吉原を楽しんでしまった若旦那の姿に、素直に笑ってほしいと筆者は願っている。

(毎月6日頃、掲載予定)

―― こちらもどうぞ。林家はな平の「オチ研究会」シリーズ連載一覧

いま読まれています!

「二藍の文箱」 第5回

異国の路地、迷子の入口

~誰もしらない自分に出会う旅

三遊亭 司

2025/10/02

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知

2025/10/01

「まだ名人になりたい」 第4回

そして現実へ

~私はまだ人から褒められたいのです!

柳家 さん花

2025/08/01

「テーマをもらえば考えます」 第2回

名月

~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん

2025/09/30

「まだ名人になりたい」 第3回

泣きっ面にう○○

~私はゴッホだ! あなたもゴッホだ!

柳家 さん花

2025/07/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/29

三遊亭朝橘の「朝橘目線」 第1回

ここもカフェ?と思って見ると美容院

~私なりのコーヒー愛

三遊亭 朝橘

2025/05/08

「エッセイ的な何か」 第3回

8/31は、野菜の日 →ミョウガ21本を食べた男の記憶

~落語『茗荷宿』のウソとホント

三笑亭 夢丸

2025/08/19

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「テーマをもらえば考えます」 第2回

名月

~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん

2025/09/30

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知

2025/10/01

「二藍の文箱」 第5回

異国の路地、迷子の入口

~誰もしらない自分に出会う旅

三遊亭 司

2025/10/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/28

「二藍の文箱」 第4回

かたばみ日記 令和7年 夏

~暑い夏もまた愉しい

三遊亭 司

2025/09/02

「まだ名人になりたい」 第4回

そして現実へ

~私はまだ人から褒められたいのです!

柳家 さん花

2025/08/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第4回

〈書評〉 悪いものが、来ませんように (芦沢央 著)

~壊れゆく絆と親子の愛

笑福亭 茶光

2025/09/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第12回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/28

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」第13回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/29

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第5回

〈書評〉 古今東西落語家事典 / 東都噺家系図

~落語界の不思議を紐解く、名著二冊

杉江 松恋

2025/09/29

「すずめのさえずり」 第三回

恩人について

~佐竹雅昭さんが教えてくれた本当の強さ

古今亭 志ん雀

2025/09/26

「テーマをもらえば考えます」 第2回

名月

~世の中で最強なのは団子だよね!!

三遊亭 天どん

2025/09/30

「ずいひつかつどお」 第4回

まんまるおつきさま

~月の美しさと伝えられない想い

立川 談吉

2025/09/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「マクラになるかも知れない話」 第二回

栗と私

~栗から考える人生の機微

三遊亭 萬都

2025/09/24

鈴々舎馬風一門 入門物語 第15回

捨て犬のブルース (前編)

~16歳の高校生、噺家の弟子になる!

柳家 平和

2025/09/04

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第5回

落語愛を、次世代へ ~あの日の感動を、息子も知った

~はじまりは、いつもあの時の「新鮮な気持ち」

シン・道楽亭

2025/09/10

鈴々舎馬風一門 入門物語 第16回

捨て犬のブルース (後編)

~『タイガー&ドラゴン』の世界へ!

柳家 平和

2025/09/05

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第5回

夏が終わるさみしさなんて宇宙までふっとばしたい

~ハプニング満載の浪曲ライフ!

東家 千春

2025/09/03

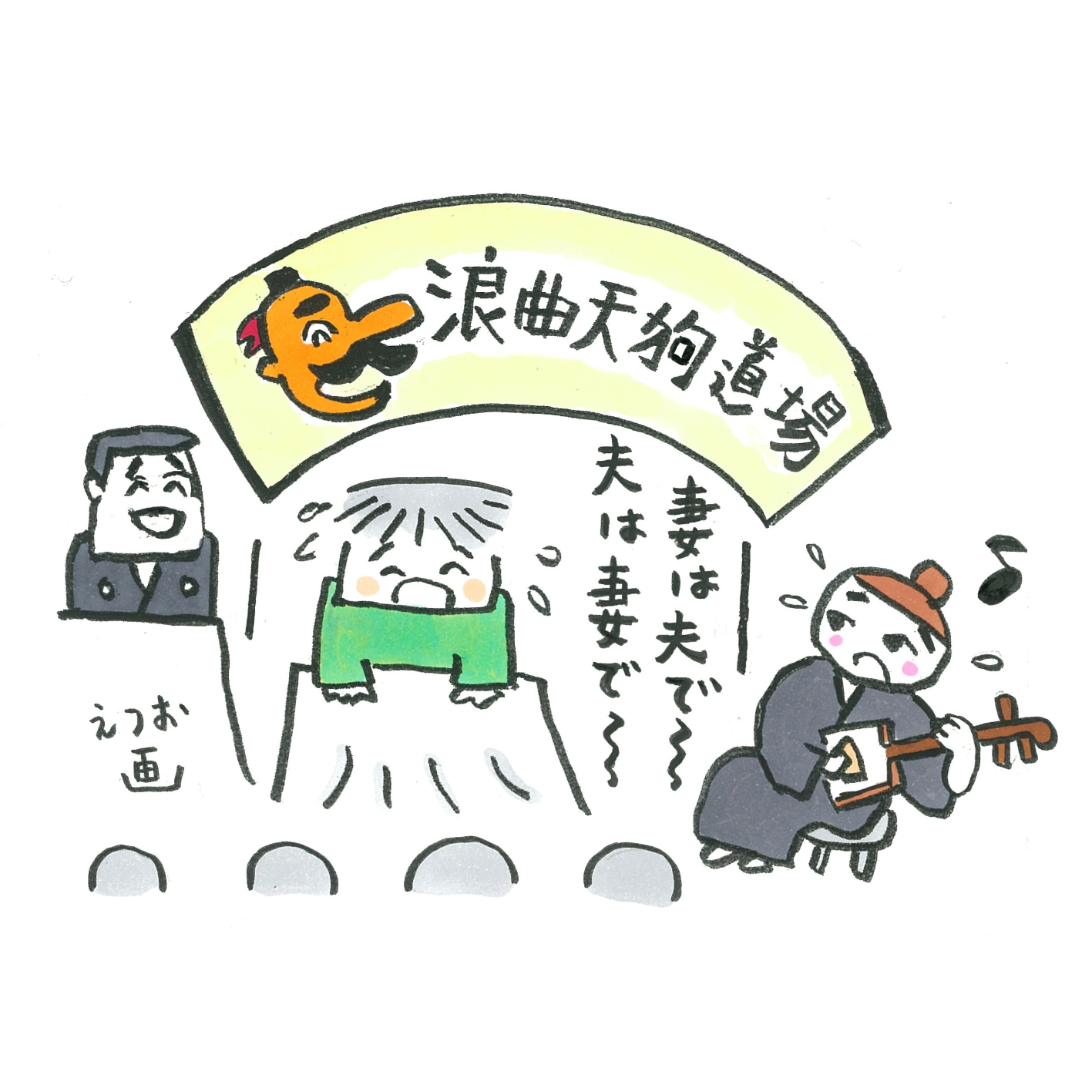

「浪曲案内 連続読み」 第5回

君は『浪曲天狗道場』を知っているか

~浪曲の「素人のど自慢番組」がラジオを席巻した時代

東家 一太郎

2025/09/15

月刊「浪曲つれづれ」 第5回

2025年9月のつれづれ(富士実子、広沢美舟、国本はる乃、玉川奈々福、それぞれの躍動)

~銀座の地下で響く浪曲の魂

杉江 松恋

2025/09/09

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第11回

伝統を纏い、革新を語る 神田陽子(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/09/27

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

編集部のオススメ

「酒は“釈”薬の長 ~伯知の日本酒漫遊記~」 第3回

三合目 ~京都漫遊記 〈壱〉

~幕末ロマンと伏見の名酒を楽しむ、幸せな旅

松林 伯知

2025/10/01

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「くだらな観音菩薩」 第2回

阿修羅

~私は良い人なので、お気軽に話しかけてくださいね!

林家 きく麿

2025/06/16

月刊「シン・道楽亭コラム」 第2回

席亭への道 ~服部、落語に沼る人生

~還暦過ぎからが人生

シン・道楽亭

2025/06/10