落語愛を、次世代へ ~あの日の感動を、息子も知った

月刊「シン・道楽亭コラム」 第5回

- 落語

- その他

シン・道楽亭

2025/09/10

あの日の暇つぶしは、母の本棚から

当時はまだ少なかった稼げる女だった母は、自分が好きなことには惜しみなく金を使った。落語、歌舞伎、酒のほかに、本が好きだった。家には本があふれかえり、壁という壁は特注の本棚で埋め尽くされ、天井からも本棚が伸びていた。入り切らない本は床に転がっていた。友だちが遊びに来ると、本の圧迫感にみんな驚き、「地震が来たら、本の下敷きになる」と言われていた。

本の中に埋もれているような家だったが、小さい頃あまり体が丈夫ではなかった私にとって、好都合でもあった。保育園や学校には半分くらいしか行けないので、とにかく暇。当時の暇つぶしは、すでに仕事を引退していた祖父と一緒に見る相撲と野球、そして本ぐらいしかなかった。

子ども向けの文字が大きな本はあっという間に読み終わってしまう。そのため、当時の愛読書は野球の選手名鑑と『月刊相撲』だった。字が小さいから。子どもは記憶力が良いので、当時は野球と相撲の選手(力士)や戦績などを丸暗記していた。おかげで小学生の頃、学校に行けなくても算数と漢字にはめっぽう強かった。変な子どもである。

話がそれたが、母は本の中でもエッセイやノンフィクションが好きだったようで、その中に落語家のエッセイ本もたくさんあった。落語家のエッセイは読みやすく、暇つぶしにそのあたりに転がっている落語家のエッセイをよく読んでいた。古典落語全集、という感じの分厚い本もあり、これは読むのに時間がかかるので重宝していた。

成長するにつれて徐々に体が丈夫になった私は、クラブ活動や学校に忙しくなったと同時に、落語に興味がある同級生などいない、ということに気がついた。野球や相撲も女の子はあまり興味がないこともわかり、同級生と話を合わせるために私は好きなものを再構築する必要があった。

寄席に行くことも、相撲の星取表(ほしとりひょう)をつけることもなくなったが、母が買ってくる本は時々読んでいた。その中から向田邦子、沢村貞子、椎名誠など好きな作家も見つけ、本だけは変わらず楽しんでいた。

いま読まれています!

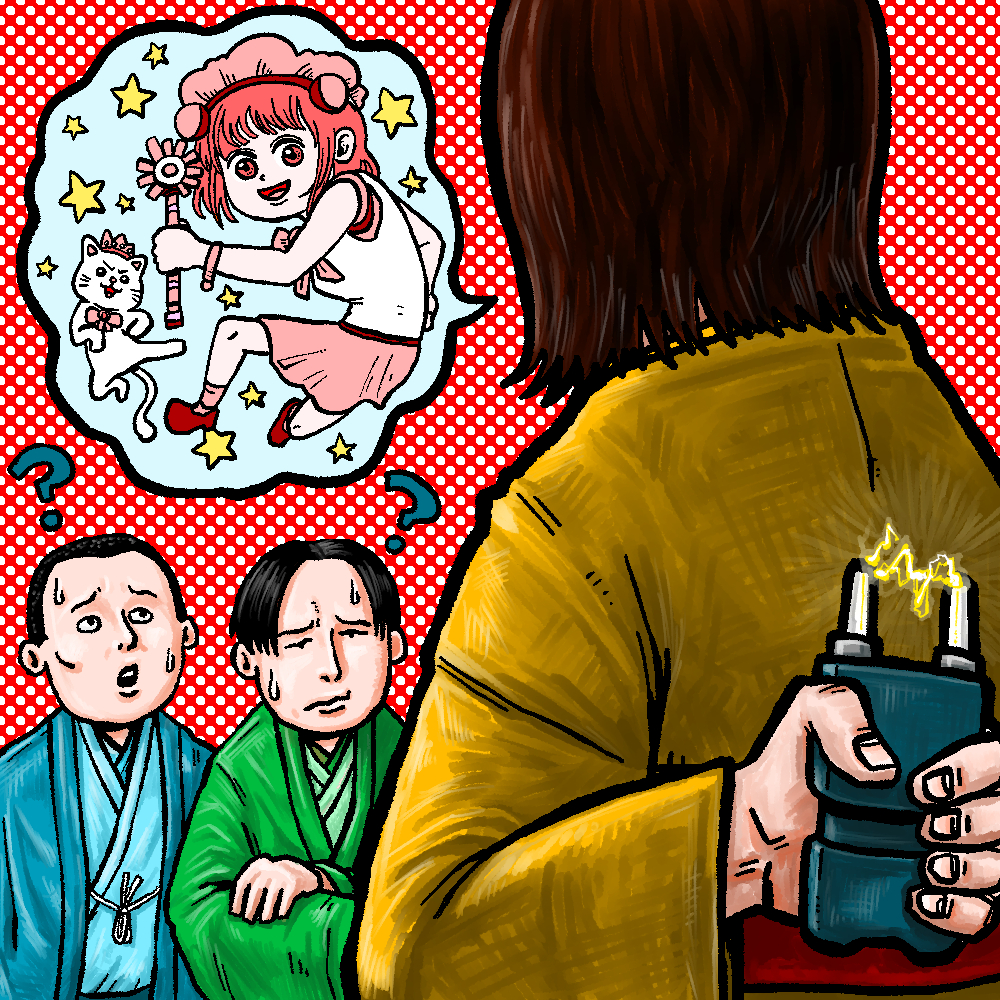

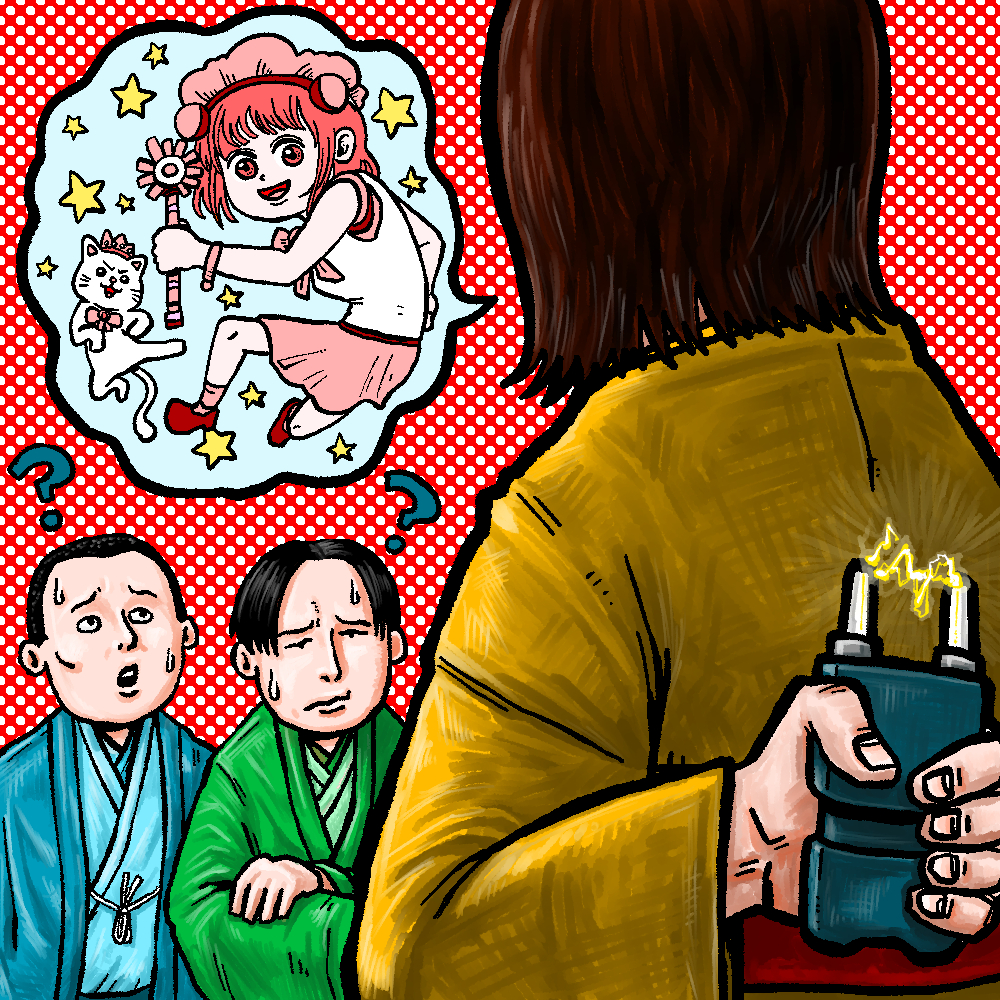

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「朝橘目線」 第9回

来る春や 妻啼き我の 目は涙

~年男について調べてはいけない理由(妻が正解を知っている)

三遊亭 朝橘

2026/01/08

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/30

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/31

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03