水茄子とジンジャーエール

シリーズ「思い出の味」 第15回

- 落語

林家 彦三

2025/11/25

今も思い出す、懐かしい味と、かけがえのない時間の記憶

水茄子が出た。新宿の飲み屋であった。注文したわけではないが、お客さんにいただいたので、ということで、いわゆるお裾分けというやつで、それは伊万里焼の小皿の上に等間隔に輪切りで並べられ、黄色い辛子を添えられて、色彩豊かに、現れた。さて、これはビールか焼酎かと思ったが、私はその日、事情で呑めなかった。次の日が稽古で、全くさらっていなかったのであった。ただどうやら寂しがりのようで人と話したかったので、この馴染みの店に顔を出しただけなのである。不意に水茄子に対面したからには呑んでも良かったのだが、思いとどまった。私はこの日の私を褒めてやりたい。頼んだのは、ジンジャーエール。ノン・アルコール。水茄子と、ジンジャーエール。

私は、常に妙な取り合わせについて考えている。なにも、近代俳句的手法というわけでもない。そんなことを言うとまたヒコザが気取っていると言われる。わかっている。ただ、妙な取り合わせというのは、これはおそらく俳句をかじったことのある方の、一つの癖であろうとも思われる。何かと、結びつかなそうな、何か。あるいは隣に合わせると風情を生み出す、何か。それらの生み出す、効果。シュルレアリスムとか、そういう月並みな横文字をもってくると、痛々しい。そうではなくて、ただその妙な取り合わせを、なぞかけよろしく探しているだけなのである。例言せよと言われると難しいが、電線のからまっている、夜空、見上げれば、仲秋の名月、どうだろう、つんつるてんの紬(つむぎ)の着流しに、金のない噺家、トレンチ・コート、そんな冬の一日、ちょっと気障だろうか。雑俳のようなもの。ただ、そういうことである。そこにきて、水茄子とジンジャーエール。これはわれながら妙な取り合わせであった。水茄子と、ジンジャーエール。

いま読まれています!

「テーマをもらえば考えます」 第7回

愛と青春のカレー断ち

~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん

2026/02/28

「二藍の文箱」 第10回

かたばみ日記 ~初主任の十日間

~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々を綴った十日間の軌跡

三遊亭 司

2026/03/02

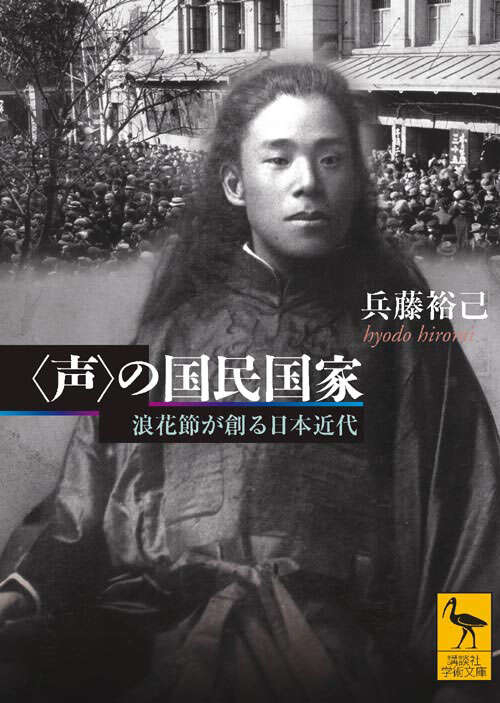

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第10回

〈書評〉 〈声〉の国民国家 浪花節が創る日本近代 (兵藤裕己 著)

~浪曲・中興の祖、桃中軒雲右衛門の声が編んだ幻想の共同体

杉江 松恋

2026/03/01

「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談寛

2025/08/28

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第9回

〈書評〉 小麦畑できみが歌えば (関かおる 著)

~孤独な少女が声で未来を切り拓く、静かで熱い成長物語!

笑福亭 茶光

2026/02/27

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「テーマをもらえば考えます」 第7回

愛と青春のカレー断ち

~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん

2026/02/28

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第9回

〈書評〉 小麦畑できみが歌えば (関かおる 著)

~孤独な少女が声で未来を切り拓く、静かで熱い成長物語!

笑福亭 茶光

2026/02/27

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第10回

〈書評〉 〈声〉の国民国家 浪花節が創る日本近代 (兵藤裕己 著)

~浪曲・中興の祖、桃中軒雲右衛門の声が編んだ幻想の共同体

杉江 松恋

2026/03/01

「二藍の文箱」 第10回

かたばみ日記 ~初主任の十日間

~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々を綴った十日間の軌跡

三遊亭 司

2026/03/02

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」

~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ

2026/02/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回

講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回

宇宙一の美人も風邪には勝てない

~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春

2026/02/03

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

月刊「浪曲つれづれ」 第10回

2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)

~世界に一つだけの宝

杉江 松恋

2026/02/09

「お恐れながら申し上げます」 第6回

早朝寄席のこと

~精一杯やりますので、ご来場をお待ちしております

入船亭 扇太

2026/02/11

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01