茶色いうどん

シリーズ「思い出の味」 第6回

- 落語

三遊亭 ごはんつぶ

2025/06/25

大人のいない日、僕らの料理

それから僕と5つ下の弟は、父に育てられることになる。とはいえ、離婚後の約1年間は母も家にいた。

別居の準備期間だったのか、あるいは引き継ぎのような期間だったのか。とにかく一緒に暮らしてはいたけれど、生活は別の、家庭内別居。

母はそれまで専業主婦だったので、離婚後のその期間はやることがなく、ほとんど部屋にこもっていた。今考えると、そういう状態は精神衛生上、あまり良くなかったのだと思う。

僕ら兄弟の学校が休みだった、ある午後のこと。その日、大人が食事を用意してくれなかった。その日は母だけが在宅だったから、大人間の取り決めとしてはおそらく、兄弟の世話は母が担当するはずだったのだろう。けれど、一日中部屋から出てこなかった。

寝ているのかと思い、起こしに行ったが、うんうんと唸っていて、どうにも起きてきてはくれなかった。僕らも、朝からなにも口にしておらず、お腹が空いた。さて、どうするか。

大人の監督なしでキッチンに立つのは初めてだった。たしかに困った状況だけれども、生まれて初めて一人で料理するということに、興奮していた。

とはいえ、できることも限られている。冷凍庫にあったうどんを鍋でゆでて、見よう見まねで水道水でしめる。麺つゆを割ってかけ、丼に盛りつけたかけうどんが三杯。ちゃんと完成した。

弟には、「なんでもないことだよ」という顔で差し出す。でも内心は、ドキドキしている。弟が啜るのを横目に確認して、自分も食べる。

味は至ってふつうだけども、自分で作ったという満足感で胸が溢れていた。

「大人がいなくても、なんとかなるじゃないか」

うどんを食べ終わって、食器も洗った。そして残った一杯は母の分なので、冷蔵庫にしまった。起きてきたら食べさせてあげるつもりだ。そんな自分を「気の利く子どもだな」と、ちょっと誇らしく思った。

数時間後、母の部屋から物音がしたので、「今だ」と思って冷蔵庫からうどんを出した。しかし、部屋に持っていく途中で気がついた。うどんの麺がつゆを吸って、すっかり茶色く、ふやけきっていたのだ。

仕方がないので、そのうどんは母に出さず、自分で食べた。しょっぱくて、ボロボロ。そんな麺を啜りながら、ある種の“焦り”のような感情に襲われたのを、今でもはっきり覚えている。

結局のところ、うどん一つ、まともに作れなかったのだ。麺がつゆを吸うなんて、少し考えればわかったはずなのに。つまり、自分はなにも理解せずに、ただ大人に任せて生きて来たんだと気付かされた。

このままじゃまずい。誰かが世話をしてくれるのは、もう当然じゃない。8歳にしてそう思えたのは、ある意味で僕の人生最大のラッキーだったと思う。

いま読まれています!

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語界随一のハチャメチャ一門は、六代 桂文枝一門!?

桂 三四郎

2026/02/01

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

~不朽の名著。談志師匠が60年前に予想した落語の未来と絶望

杉江 松恋

2026/01/30

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第9回

年が明けた! 東家千春の年が来た!

~スベった夜ほど、人は優しい

東家 千春

2026/01/03

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第3回

言霊のブーメラン

~上方落語の打ち上げよ、永遠なれ!

桂 三四郎

2025/09/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語界随一のハチャメチャ一門は、六代 桂文枝一門!?

桂 三四郎

2026/02/01

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

~不朽の名著。談志師匠が60年前に予想した落語の未来と絶望

杉江 松恋

2026/01/30

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

「ずいひつかつどお」 第8回

だあるまさんだあるまさん

~毎日がアップアップ

立川 談吉

2026/01/29

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

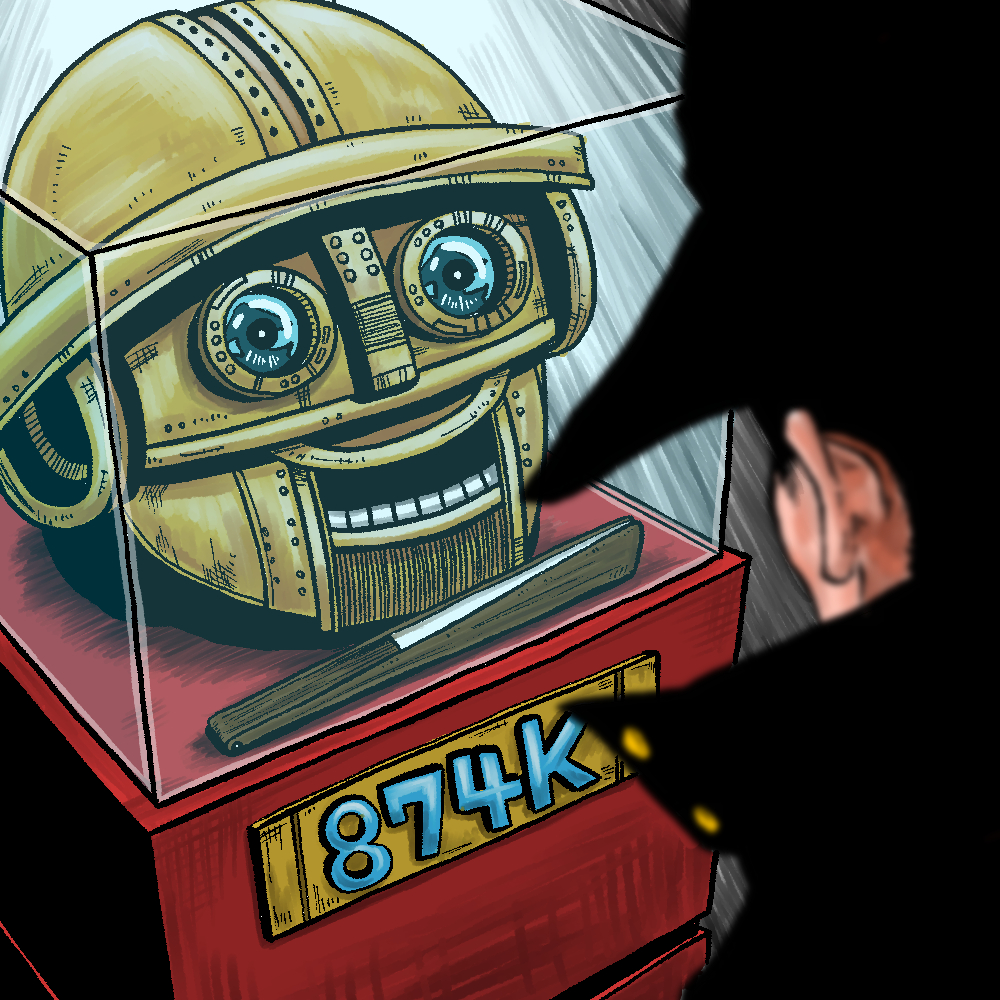

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語界随一のハチャメチャ一門は、六代 桂文枝一門!?

桂 三四郎

2026/02/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03