日本海のエセ貴族

神田伊織の「二ツ目こなたかなた」 第3回

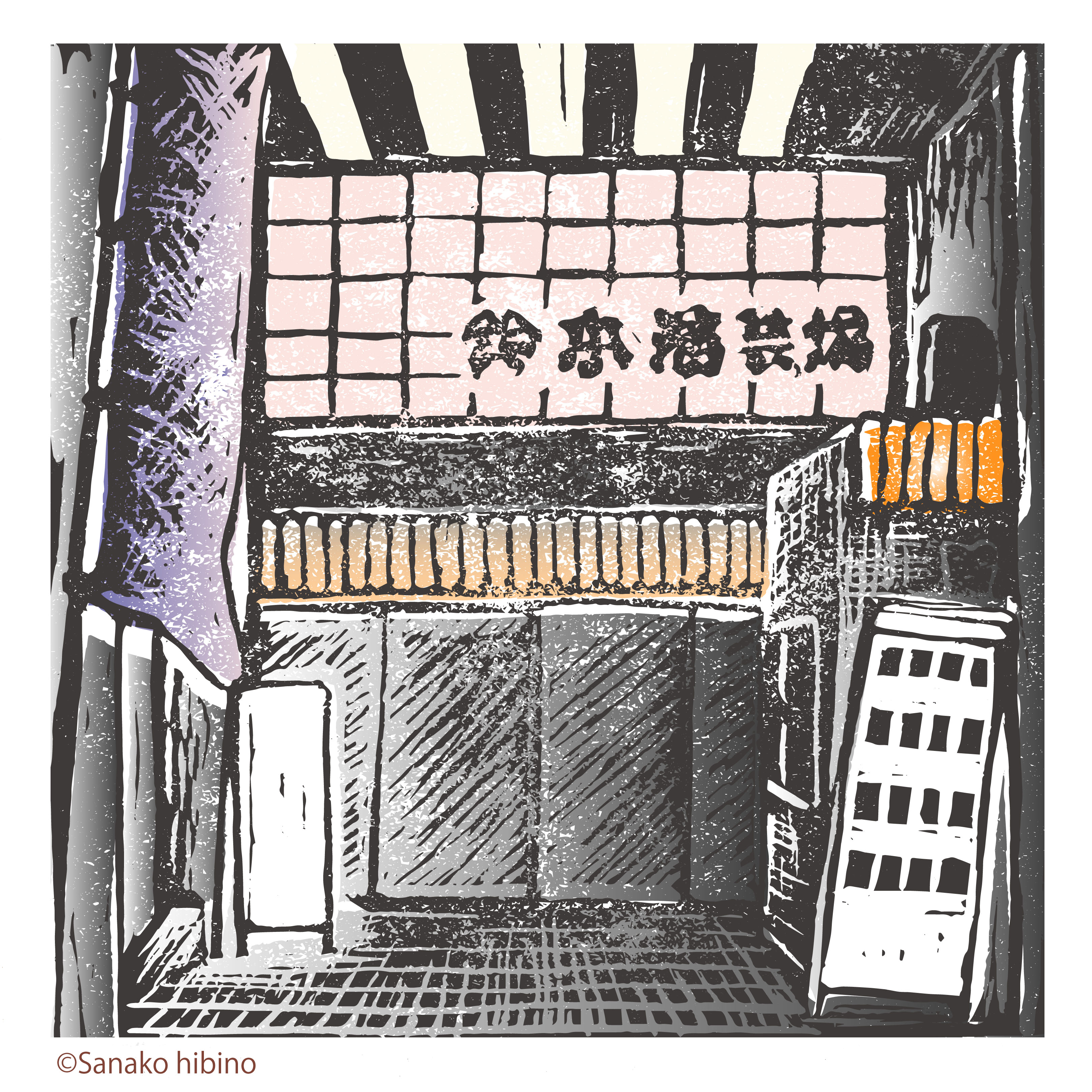

- 講談

神田 伊織

2025/06/26

避難訓練と階層

ふと気がつくと、船は動き出していた。出航は22時の予定だった。時計を見ると、ちょうど時間を過ぎている。

程なくして船内に警報のような音が響いた。避難訓練がはじまるのだった。

救命胴衣を身につけて部屋から出る。階段まで行くと、いずれも同じオレンジ色の救命胴衣を身につけた乗客が、続々と集まっていた。年配の夫婦が多いが、子ども連れの家族もいるのは、学校を休ませて旅行に来たのだろうか。自然と列ができて、小中学校の避難訓練よろしく、指定されたデッキへぞろぞろと向かった。

デッキにはすでに大勢の乗客が集まっている。金沢を出港したこの船の乗客は、北陸の人たちが大半のようで、関西弁に似たような方言が耳に入る。

クルーの指示に従って、5人1組の列を作る。緊急時の振る舞いについて、英語と日本語で説明された。黙って耳を傾ける人もいれば、家族や仲間うちで話し続ける人もいる。あまり緊張感のないところも、小中学校の避難訓練に似ていた。

やがて解散となる。デッキを埋め尽くしていた救命胴衣の群衆が、それぞれの部屋へと帰る。階段を上る者もいれば下る者もいる。階を上がるにつれて、徐々に人は減っていく。

クルーズ船には、露骨な階層がある。料金によって部屋のグレードがまるで違う。手ごろな価格でも乗れるが、その場合の船室は下層階の窓のない部屋となる。もう少しお金を出すと、部屋に窓がつく。料金に応じて階が上がっていき、部屋の種類も食事も変わる。

部屋数は1500室。最大で3780人まで乗れるが、これは乗客だけの話で、むろん船にはクルーも乗っている。総勢1100名。この人たちは、乗客の最下層階のさらに下、文字通りの船底で暮らしている。

ほとんどが東南アジアの人々で、数カ月間の一時的な仕事として船に乗り込み、日本円で数万円という月給で働き、乗客の贅沢を支えているのだった。

部屋に戻ると、救命胴衣を放って服を脱ぎ、またベッドに飛び込んだ。

この3年は、あっという間だった。求められるままにどんな仕事もした。自分で会も企画した。古典も新作も手広く手がけた。月に4本のネタおろしをこなし、まともな人間生活を放棄してがむしゃらに働いた。

そうして今、どうなったか。講談だけでつつましやかな暮らしがどうにか成り立っているが、数カ月後にも同じように稼げる見込みはない。絶えず集客に頭を悩まし、台本作りに追われ、十分にネタを覚えきれないまま高座に上がっている。日常を穏やかに楽しむような心持ちとは、長らく無縁である。

芸界もまた、苛烈な格差社会だった。ごく一部の売れっ子だけがバルコニーつきのスイートルームを許され、たいていの者たちは船底でのたうちまわっている。

これからどうするか。

「ハロー!」

ドアをノックする音がして、廊下に陽気な声が聞こえた。慌ててベッドを飛び出し、ズボンを穿いてよろよろと出入り口へ向かう。スイートルームにパンイチは似合わない。

「☆●△◎×◆?」

勝手にドアが開けられて、我がお供のバトラーが何か言ってくる。

「サンキュー、ノープロブレム、アイドゥライクトゥースリープ」

にこやかに、優雅に追い返し、王侯貴族も楽ではないなとうそぶいた。

(不定期連載)

いま読まれています!

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

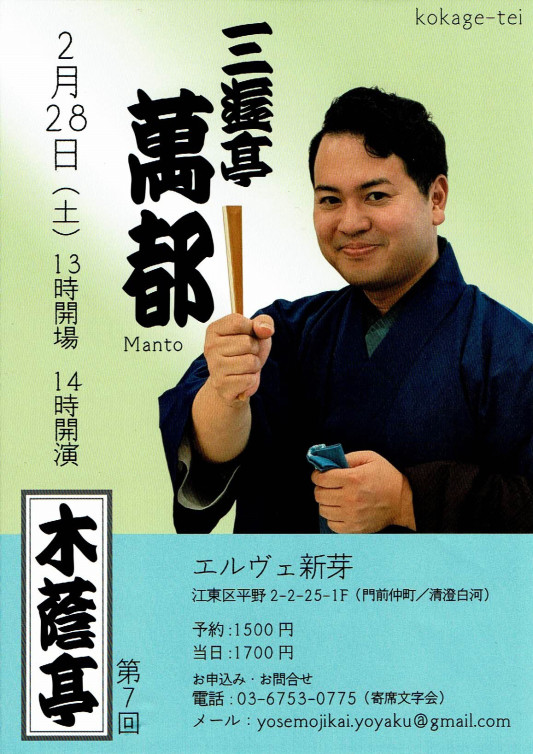

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

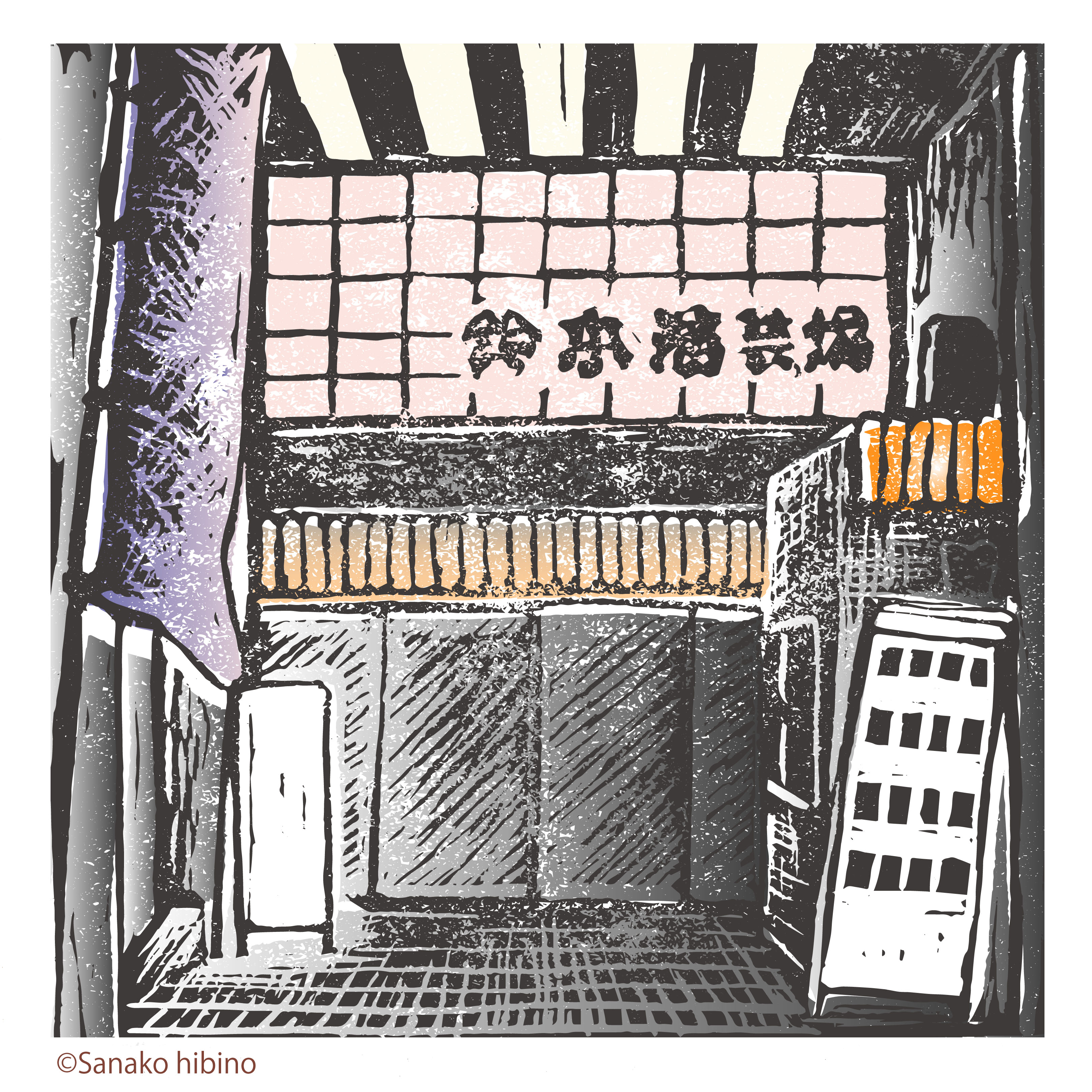

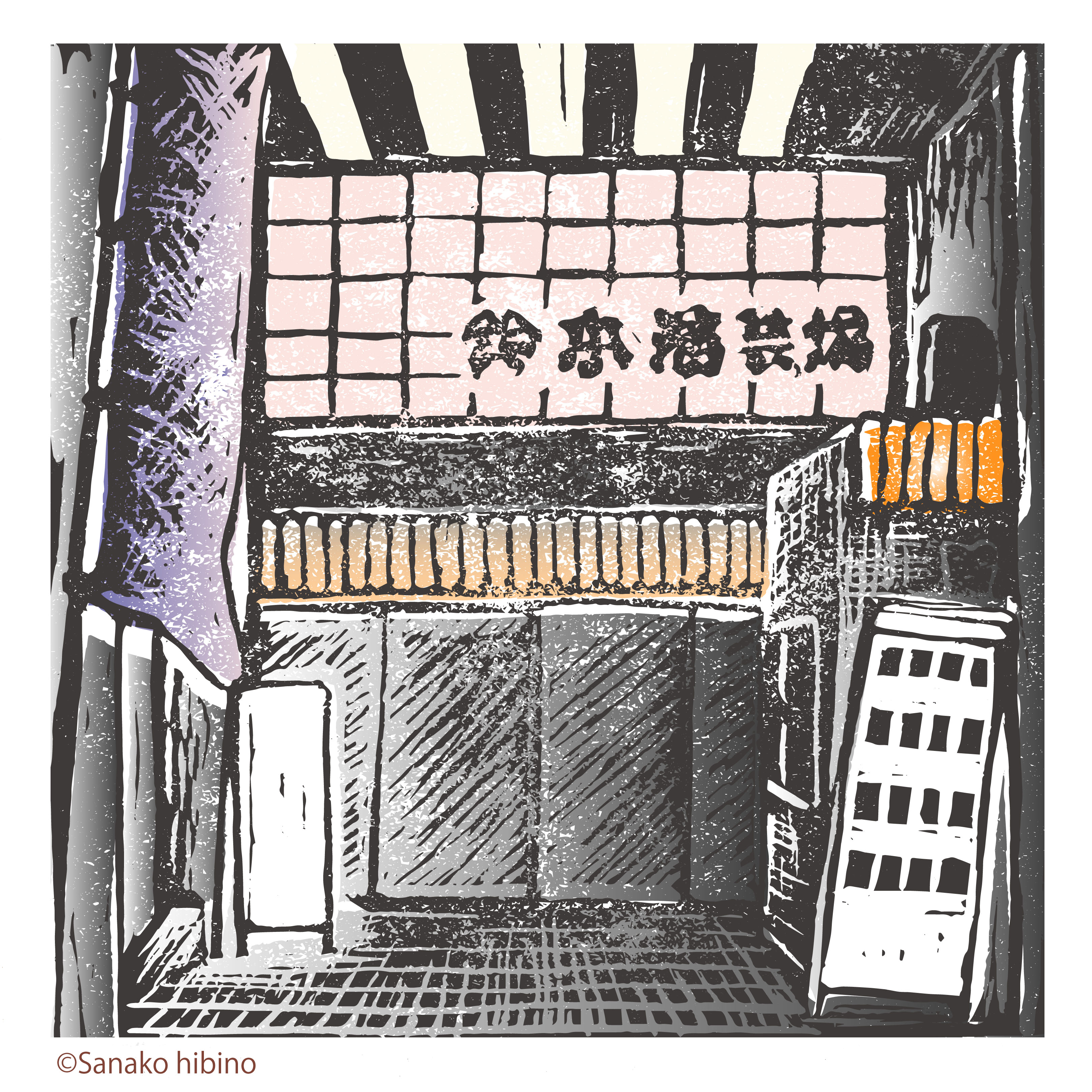

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「かけはしのしゅんのはなし」 第9回

1粒432円のご褒美チョコレート

~自分のために、ちょっといいチョコレートを買ってみませんか

春風亭 かけ橋

2026/02/19

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

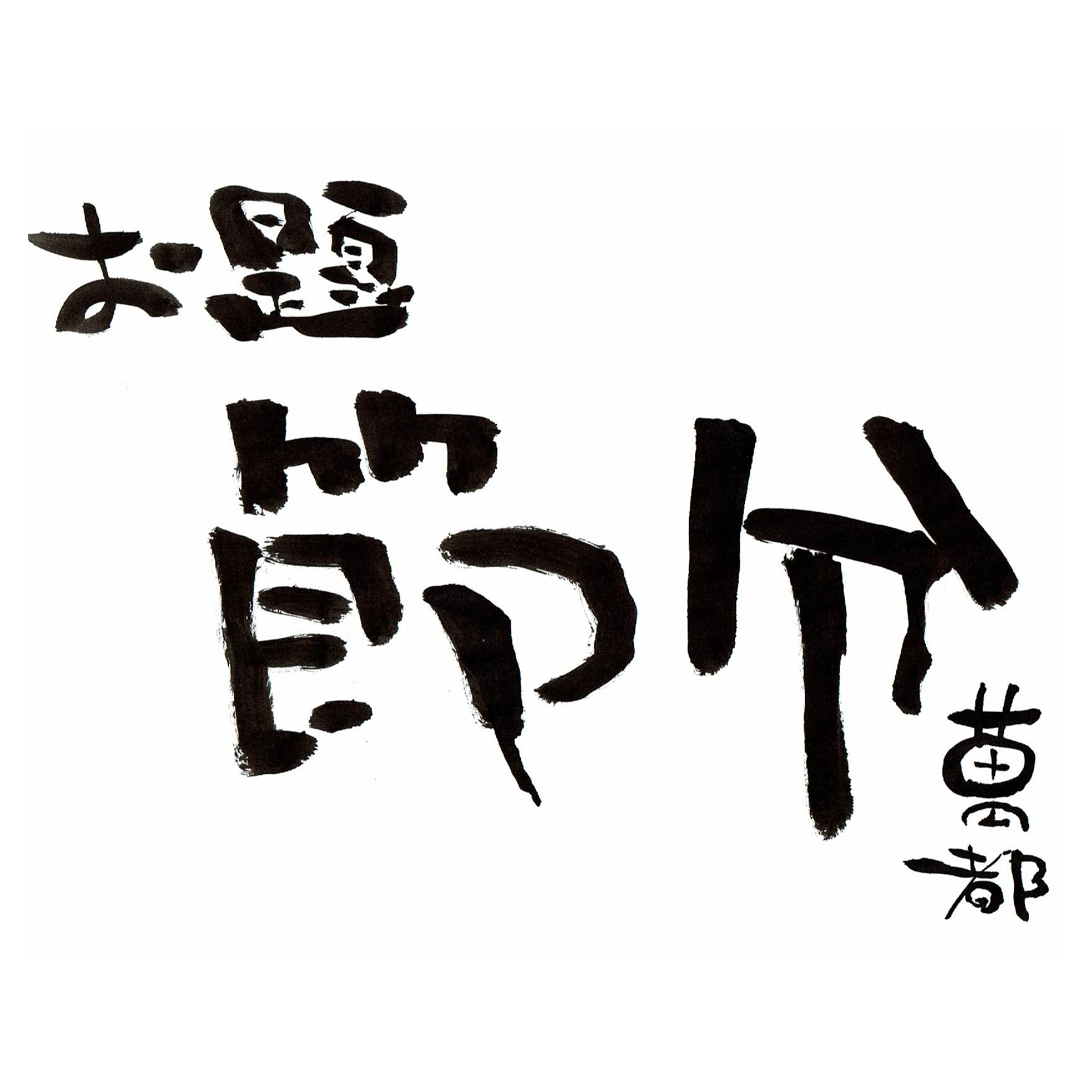

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

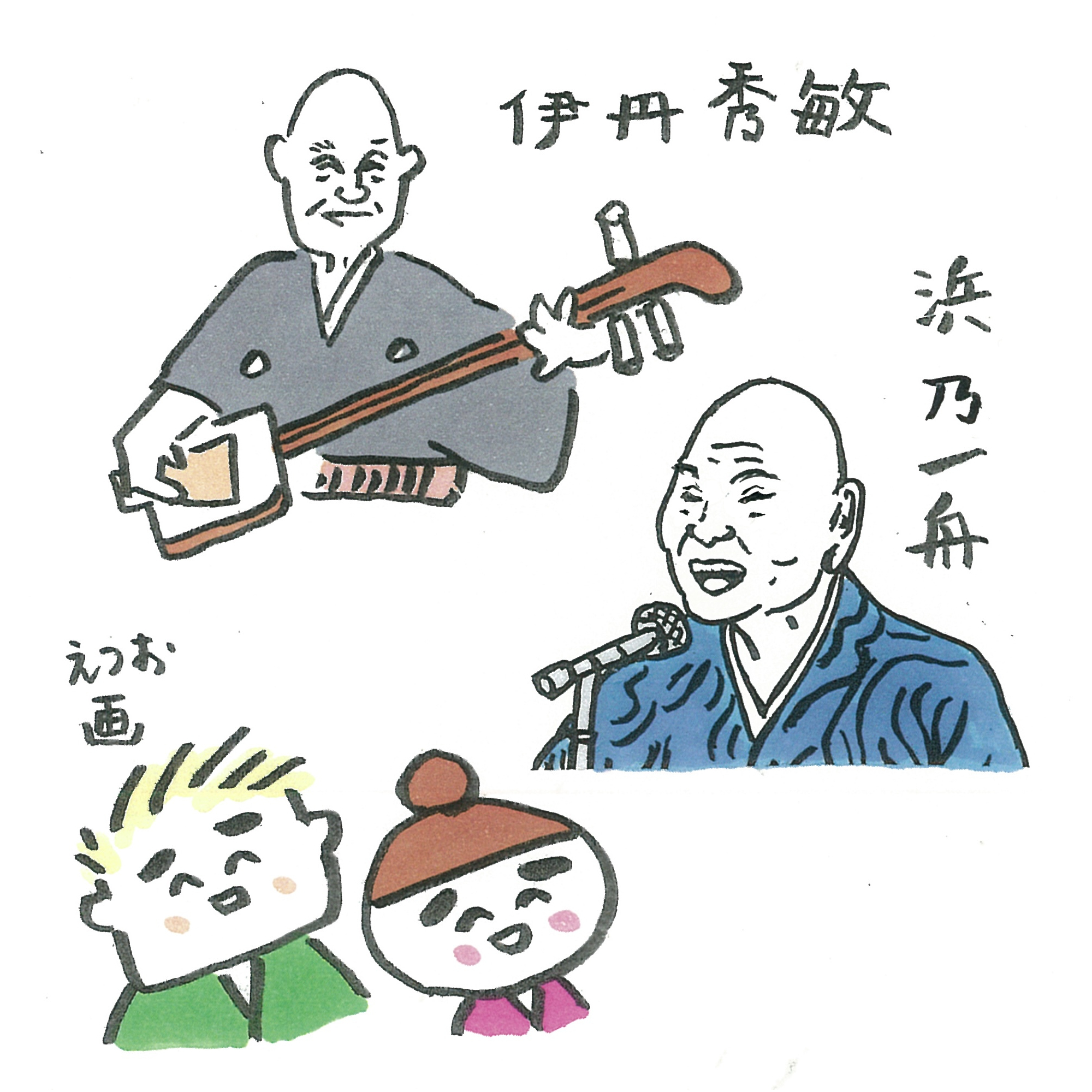

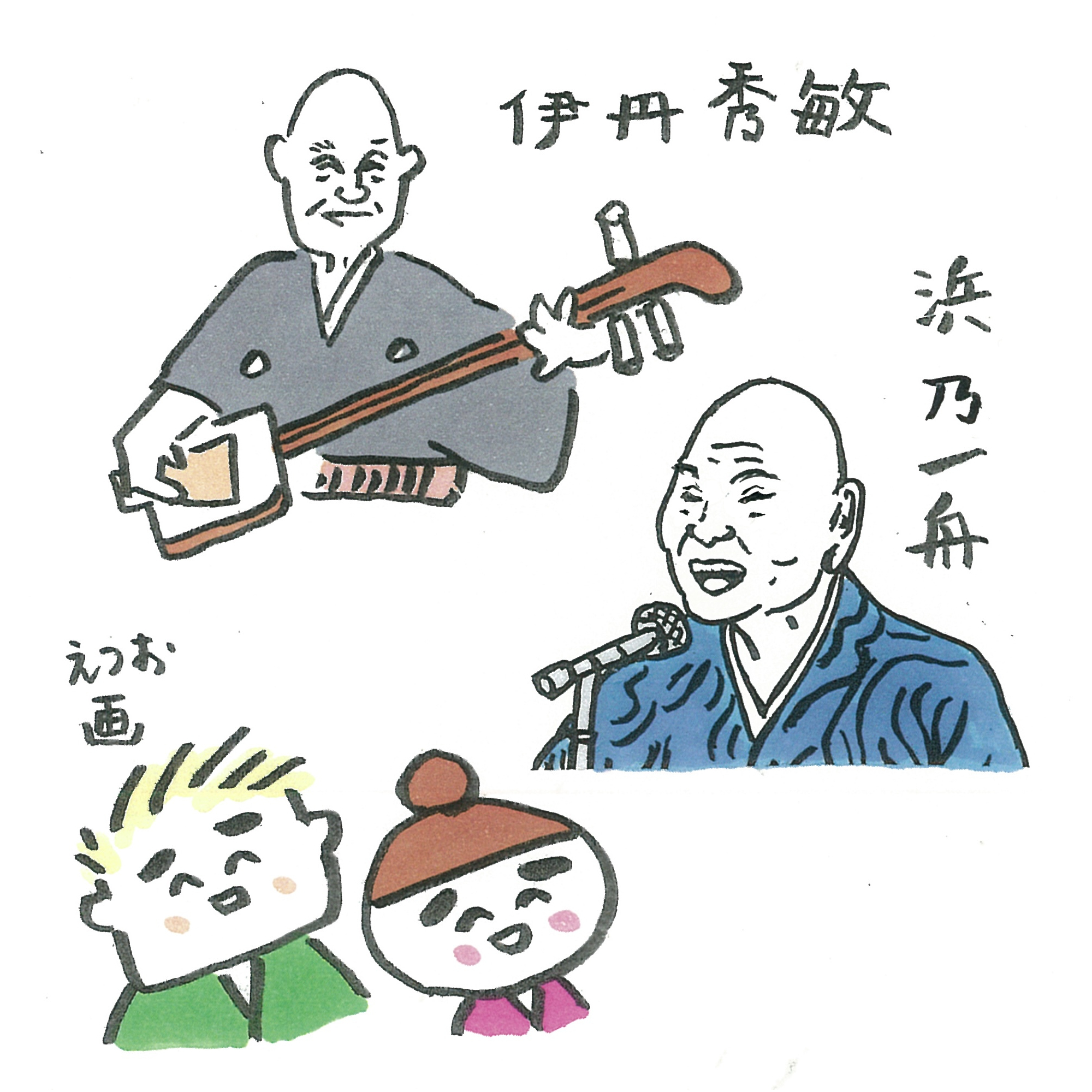

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第3回

ヘレカツカレー煮込み / 大阪市浪速区「グリル梵」

~なんとも言えない独特のカレーの香りが口の中に広がったかと思うと、その後ろから牛ヒレのあっさりした食感と一緒に肉の旨味が押し寄せてきて

笑福亭 べ瓶

2025/11/21

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」

~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ

2026/02/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回

講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回

宇宙一の美人も風邪には勝てない

~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春

2026/02/03

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01