「声の黒船」はすでに来襲している ~厄介な未来

月刊「シン・道楽亭コラム」 第4回

- 落語

- その他

シン・道楽亭

2025/08/10

声の仕事が消える日?

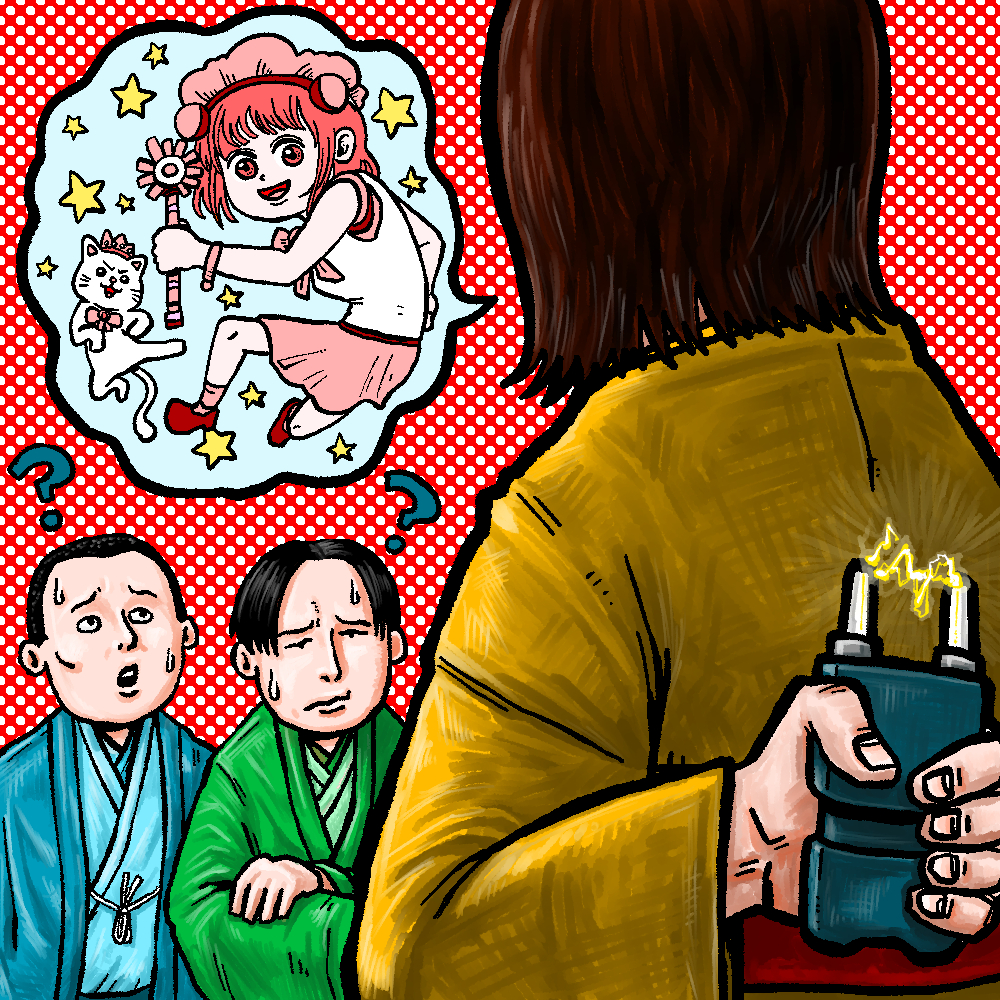

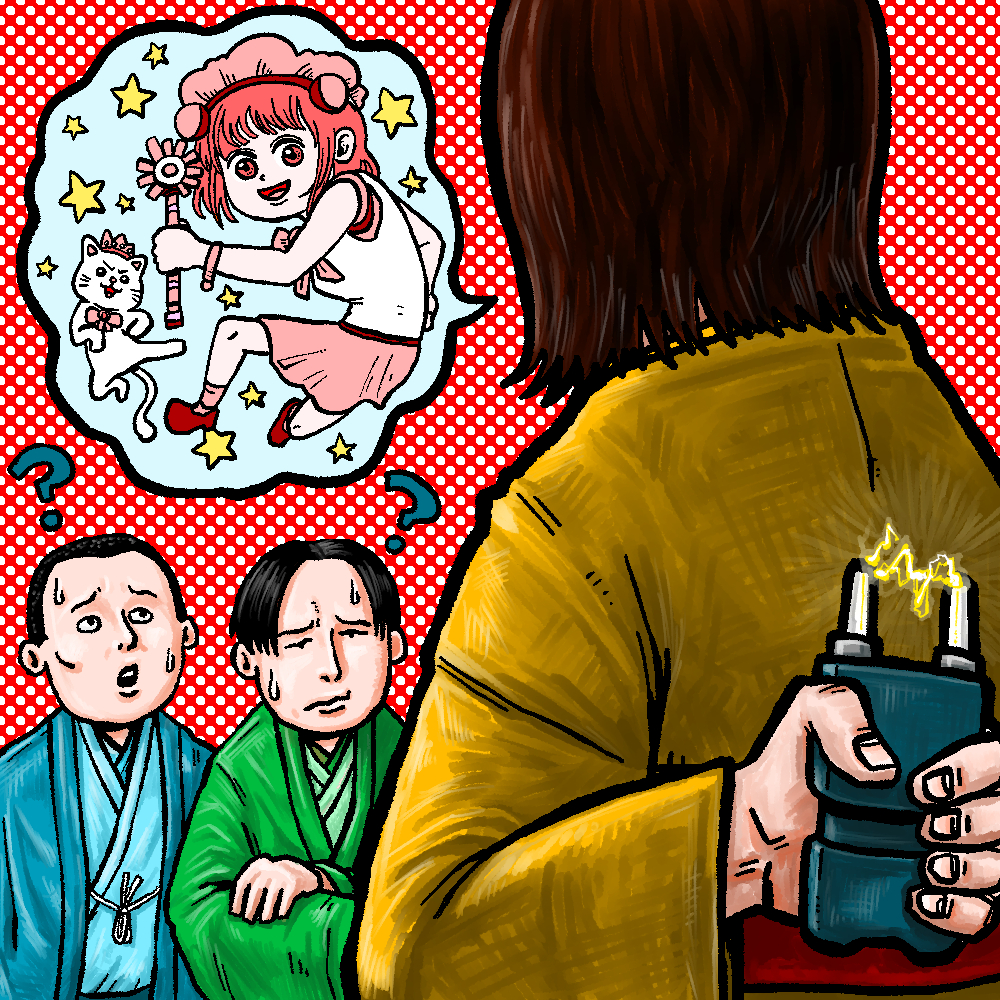

声の個性を商売にしている職業のひとつに、アニメや映画の吹き替えを生業(なりわい)にしている声優という方々がいる。

昨年来、声優らが危機感を表明している。生成AI技術を用いて、声優の声や話し方をほぼそのままに再現する生成AI声優が幅を効かせているからだ。

生成AIによる声は、しばらく前から存在感を増している。NHKのニュース番組では、テロップに「AI生成でお伝えします」という断りが入り、自局のアナウンサーの声を束ねたAIがニュースを読んでいる。

AIは噛まないし、風邪も引かない。「休憩時間をください」とも言わない。厳密に言えば、データを集積する電気代等はかかるが、ぶっちゃけノーギャラだ。使用者側から見れば、使い放題なのである。

ニュース原稿をAIアナウンサーが読み上げている地方のラジオ局もある。このような負の流れに抵抗することは難しく、生成AIの声が流通すればするほど、声を売りに生業を組み立てていた面々は、「おまんま食い上げだよ、ったく!」という事態に陥る。

さらに悪夢化する未来を阻止しようとした声優らは、いち早く声を上げた。個々が加盟する団体があるから行動も起こせる。

同様の危機的状況が近い将来、落語界に及んだ時、当事者や関係者はどのように対処できるのだろうか。

人間国宝・桂米朝をモデルにした桂米朝アンドロイドが誕生したのは、もう10年も前のことになる。その頃のことだ。旧道楽亭の打ち上げで、やたらからむ客がいたことを覚えている。

「米朝アンドロイドが出てきたら、落語家も廃業ですね!」

面白くないことを、酒の勢いを借りて2度、3度と力説する輩。対する演者は当初、反応を据え置いていたが、あまりのしつこさに「そうなるかもしれませんね」と、実にそっけなく返した。反応者は、柳家はん治師匠だった。

あの頃よりロボット技術は格段に進み、AI技術の普及によって声の再現性はより簡易に、より高精度になった。声だけで、聞く落語は簡単に再現できる。

でも、そんな状況を笑い飛ばすかのように、はん治師師匠は『ロボット長短』(林家きく麿師匠・作)で、逆にロボットを演じてみせる。そこには、ロボットには再現できない可笑しさ、愛らしさがあり、血の通った温かさがある。

落語家のロボットなんていらない。

いま読まれています!

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「朝橘目線」 第9回

来る春や 妻啼き我の 目は涙

~年男について調べてはいけない理由(妻が正解を知っている)

三遊亭 朝橘

2026/01/08

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/30

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/31

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03