入門

「すずめのさえずり」 第二回

- 落語

古今亭 志ん雀

2025/09/01

今日も電車は走っている

ところで、師匠宅の目の前は小学校だった。

その日の私は、決意のほどを示すために着慣れぬスーツを着、髪の毛をすべて剃り上げていた。これはなにも師匠の頭に合わせたわけではない。

そしてきっと、そうとう思いつめた、なかば正気を失った目をしていたに違いない。

そのなりで、弟子入り願いの会話のシミュレーション、稽古をブツブツしていた。小学校の校門の前で。朝の七時から九時まで。

登校の見守りをしている保護者の方々がしきりに「おはようございます」「こんにちは」と声をかけてくる。

いやあ、師匠は礼儀正しい人たちのいるエリアに住んでいるんだなあ。じろじろ見られているような気もするが気のせいだろう。

そうこうしているうちに、戸が開いておかみさんがゴミ袋を持って出てきた。

もう行くしかない。

「あの、すみません。志ん橋師匠のお宅の方でしょうか」

お宅の方でしょうかも何も、朝九時にゴミ出しに出てくるのはたいていお宅の方である。

そこから家に上げていただき、結局門を叩くことも、インターホンを押すこともなく弟子入りを願ったのであった。

「来ちゃったものを無下には断れないからなあ。もう一度よく考えて親御さんの了解も得て、気持ちが変わらなければあさってまた来なさい」

聞くところによると、何度も断って本気かどうかを試す、という師匠も多いようだが、そのようなことはなかった。

そして、ひとまずの安堵とこれからの不安を胸に二日後再び訪れると、しっかりと町内に「不審者注意」の張り紙が貼られていたのであった。

落語のことをほとんど何も知らずに勢いで入門してしまった私であるが、幸運だったのは、志ん橋という人は表と裏の顔がまったく同じ、高座で見るそのままの人だったことである。

落語に出てくる正直でお人よしの「甚兵衛さん」が、現実の世界に出てきたような人であった。

大勢の先輩方が師匠の所に稽古に来られていた。

おそらく落語を知らない人が「落語」「落語家」と聞いてイメージする「まるで落語みたいな落語をする、まるで落語家みたいな落語家」とでも言えば良いのか、まさに落語の教科書であった。

師匠に教わった通りに喋っていれば、とりあえず落語をやっている気分にはなるのでそこに安住してしまい「師匠と同じにはなれないのだから自分のやり方を探さなければならない」ことに気づくまで、ずいぶん時間がかかってしまった。

それをやるための二ツ目時代だったのだと、真打になってから気づいた私は、今になって殻を破ろうとギャグを足してみたり構成を変えてみたり。

師匠が今の私を見たら

「おまえ、基本がなくなっちゃってるぞ」

と言うだろうなあ。

師匠とツーショット。2021年、上野鈴本演芸場にて

師匠の弟子として落語家にしていただけたおかげで、演劇界の甲子園的存在である紀伊國屋ホールに、エコー同期の誰よりも早く立つ……もとい紀伊國屋寄席の前座として座ることもできた。

卒業公演、そしていつか劇団員となり本公演で立つことを夢見たエコー劇場には、中間発表会で一度立てたきりだったが、こちらもエコー寄席のおかげで時々座らせていただいている。

師匠ももうすぐ三回忌。

あの日とうとう押せなかったインターホンも、今では何も考えずに押せるようになった。

その横を、今日も電車は三分おきに走っている。

▼古今亭志ん雀 X(旧Twitter)![]()

(毎月26日頃、掲載予定)

いま読まれています!

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「ずいひつかつどお」 第8回

だあるまさんだあるまさん

~毎日がアップアップ

立川 談吉

2026/01/29

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「マクラになるかも知れない話」 第六回

初夢で逢えたら

~巨木の森を抜けると、異世界だった

三遊亭 萬都

2026/01/24

「すずめのさえずり」 第六回

死語について

~噺家という粋な商売

古今亭 志ん雀

2025/12/28

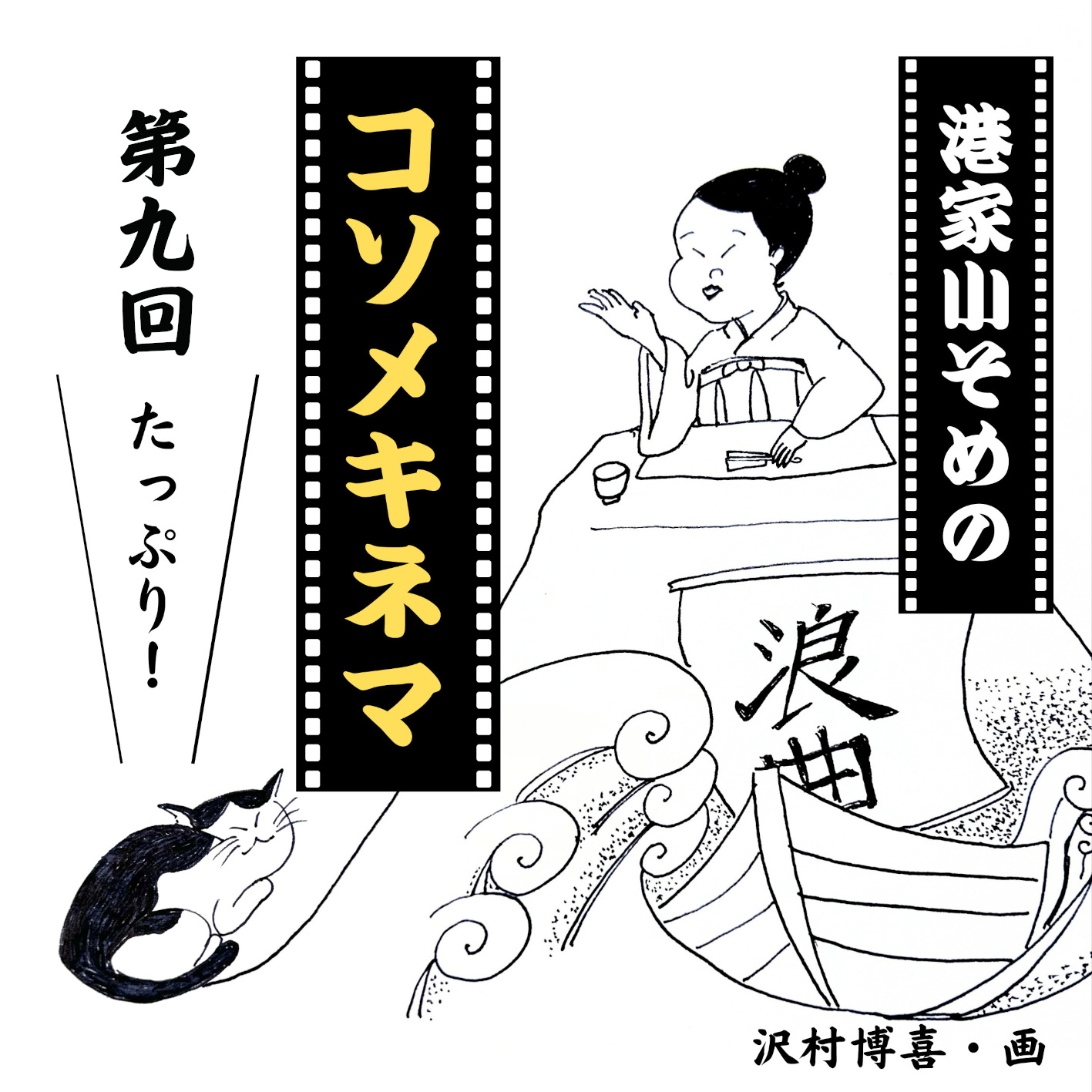

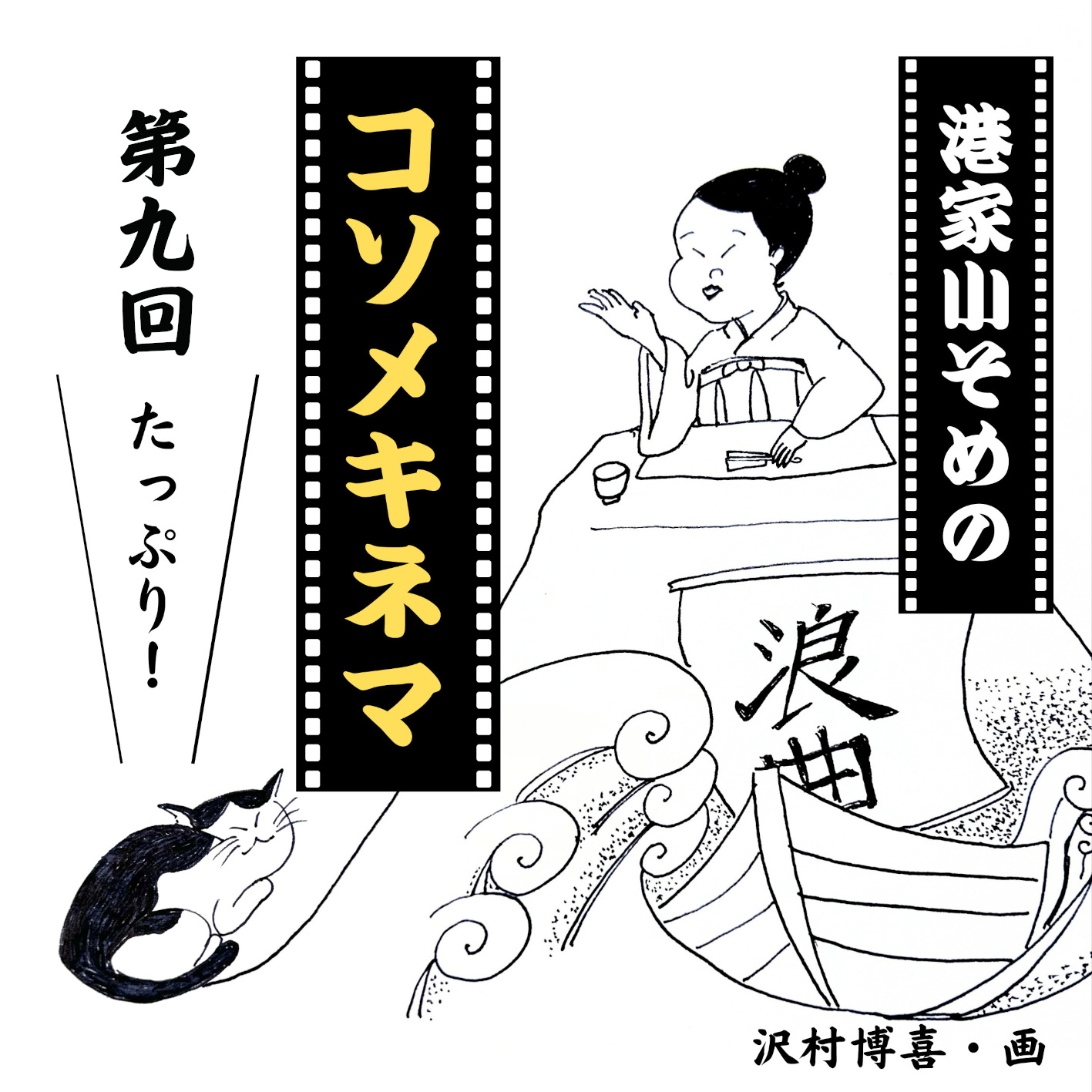

「コソメキネマ」 第九回

毎日映画、毎日浪曲

~太夫と三味線弾きの成長と恋を描く映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/01/22

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

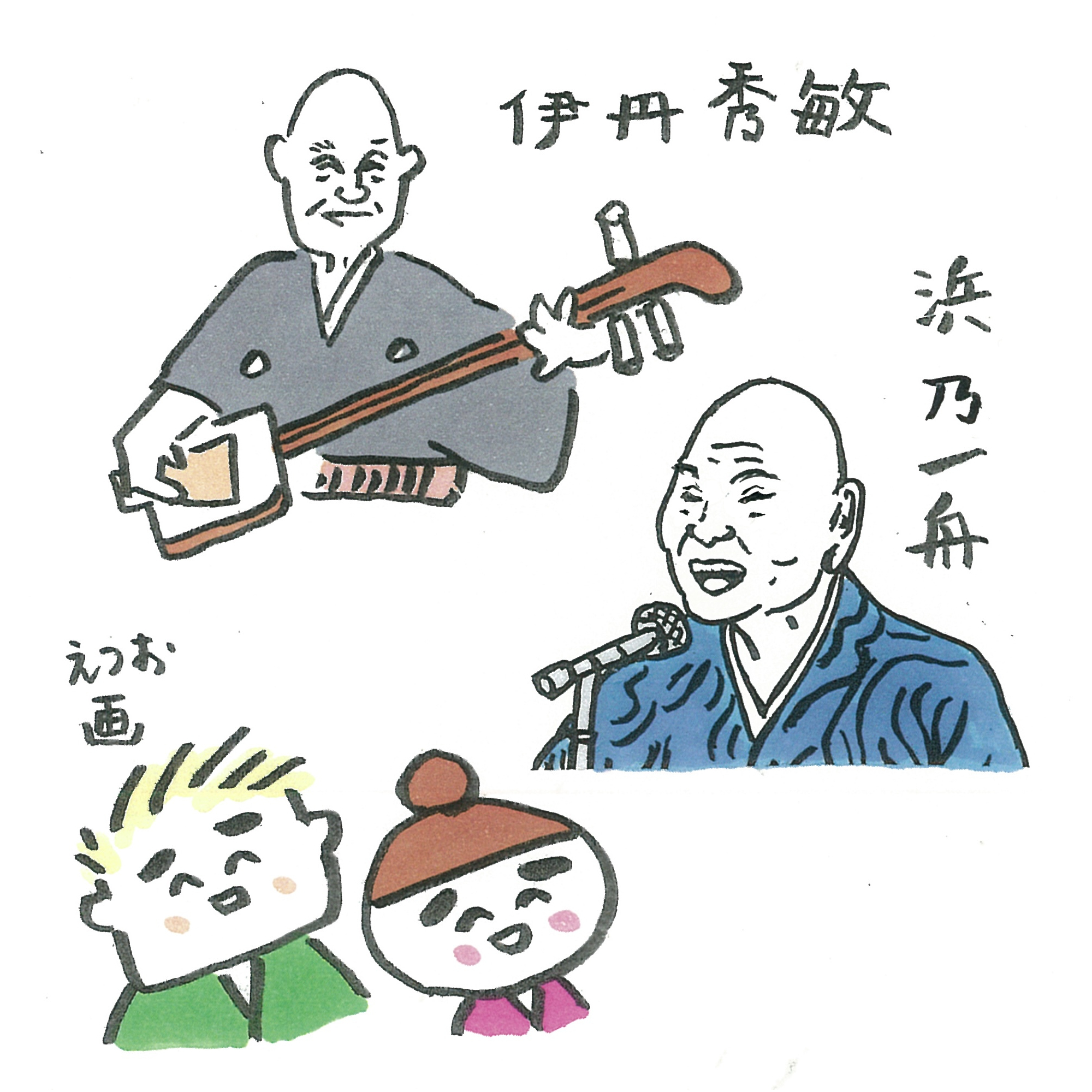

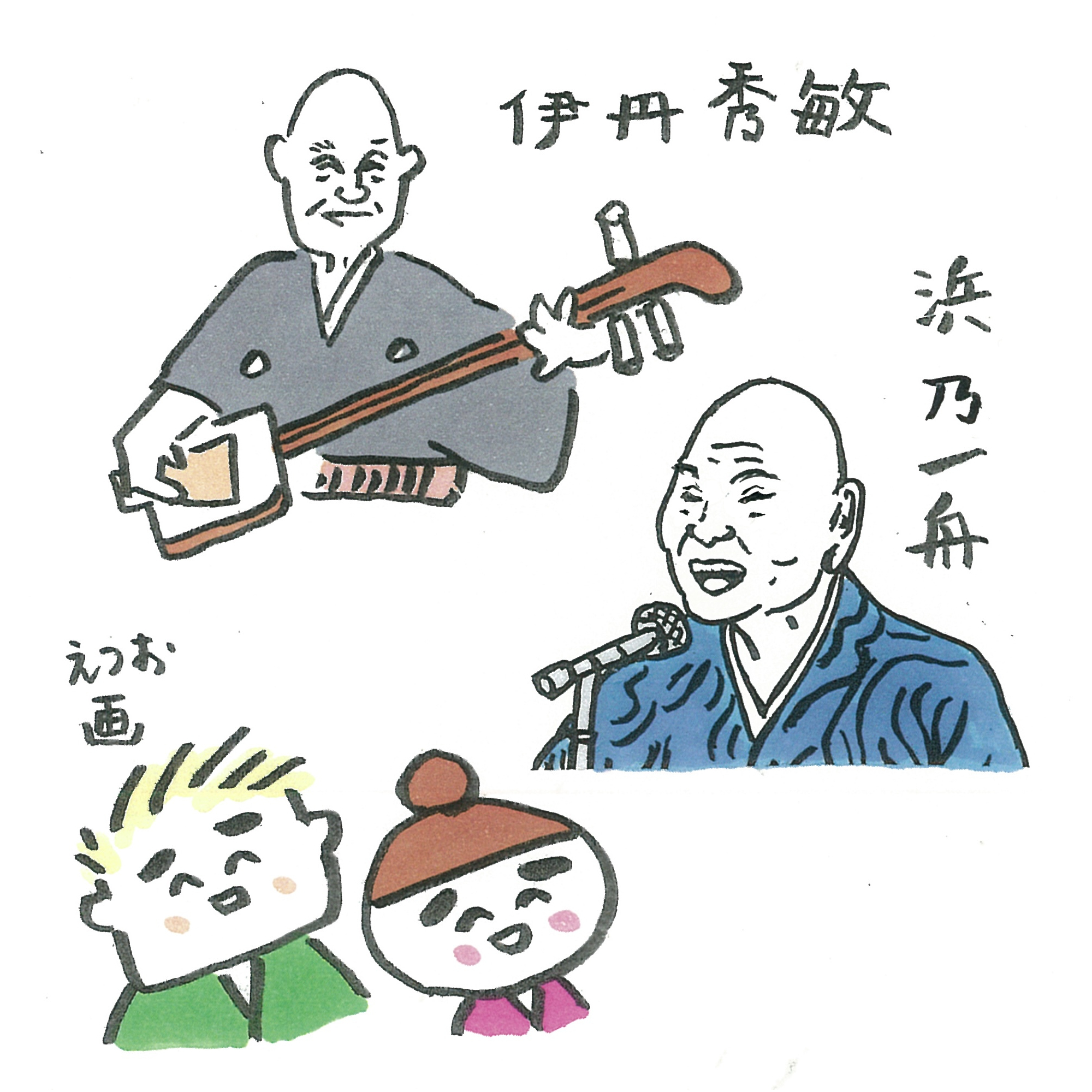

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「コソメキネマ」 第九回

毎日映画、毎日浪曲

~太夫と三味線弾きの成長と恋を描く映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/01/22

「マクラになるかも知れない話」 第六回

初夢で逢えたら

~巨木の森を抜けると、異世界だった

三遊亭 萬都

2026/01/24

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

「エッセイ的な何か」 第8回

1月22日は、カレーの日 →泥酔した男の失態

カレーライスが大好き過ぎて

三笑亭 夢丸

2026/01/19

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「かけはしのしゅんのはなし」 第8回

祖母と娘と、変わらないホットケーキ

~ふくらむ生地と、ふくらむ想い

春風亭 かけ橋

2026/01/18

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03