二合目 ~塩釜漫遊記

「伯知の日本酒漫遊記 ~酒は“釈”薬の長」

- 講談

松林 伯知

2025/08/27

浦霞で有名な酒蔵、佐浦さんへ

仙台駅から、仙石線で東塩釜駅へ。目的地は……魚市場である。

「塩釜で日本酒に合わせると言ったら、やっぱりマグロだろう!」

ということで、市場で買った海産物をその場でどんぶり飯にのせて食べられる「マイ海鮮丼」で有名な塩釜仲卸市場ならば、宮城の「酒、魚、飯」を堪能することができるだろうという考え。

ウキウキしながら東塩釜駅に降り立つと、なんと外の天気は曇りに曇り、雨まで降ってきての極寒。「さっむ!」と、思わず身をすくませるくらいの天気の変わりよう。タクシーは通らず、バスもちょうど良い時間もなく……しかもよく調べたら、この日は市場も早仕舞いの日。徒歩15分、無理して歩いても、もはや絶望的。

『水戸黄門漫遊記』で、馬に乗るのを渋る伊達綱村(だてつなむら)一行を諭して乗らせた黄門様のくだりを思い出し、「塩釜駅からタクシーに乗りゃよかった……」と後悔しながら、市場行きを泣く泣く断念することに。

中落ちとホタテの美味さが格別だった

「よりにもよって、この天候……。仕事前に酒を楽しもうとするんじゃない!と天がお叱りなのでは……」などと反省しつつ、ひと駅戻って降り立ったのは、本塩釜駅。

「まずは塩竈明神へ、芸道上達と食べ歩き成就を祈願してこよう……」

『水戸黄門漫遊記』を思い出したこともあり、塩竈明神へ参詣に。

すると、縁起のいいことに雨も小降りになり、徒歩で移動するにもだいぶ楽になったから、あら不思議……である。

「よし! それじゃあ、塩釜の酒蔵へ向かうか!」

塩釜で、徒歩で行ける酒蔵といえば、浦霞(うらがすみ)で有名な佐浦さん、そして地元の人からの支持が熱い阿部勘(あべかん)で知られる阿部勘酒造さんの二蔵。近所同士にあることから、日本酒好きはハシゴして回ることが多い。

テクテク歩いて数分、まず先にたどり着くのは佐浦さんである。

時は享保九年(1724年)、塩釜は三浦屋の婿養子にやってきた佐藤富右衛門。独立して酒造りをしようと、佐藤の佐の字と三浦の浦の字をとって“佐浦”の姓を名乗り、屋号を尾嶋屋とし清酒を造って販売しておりました。

その心意気が認められましたか、仙台藩から

「尾嶋屋 佐浦富右衛門、塩竈神社に献上する御神酒酒屋を命ずる」

とのお達し。富右衛門は大喜び。

「有り難き御命、喜んで酒造りに励みまする」

熱心に酒の商いをし、尾嶋屋は清酒屋兼御神酒屋として繁栄、代々続いていく……。

ところが五代目富右衛門の時分、天保四年(1833年)。塩釜を襲った不運が未曾有の大凶作。いわゆる天保の大飢饉。多くの民が飢えに苦しむ姿に見かねた富右衛門、

「蔵の米を出そう! 皆を救うのだ!」

一大決心の末、母親と共に蔵の米を持ち出し、民の救済に奔走したのでございます。

この事を知った仙台藩は大いに感心し、

「尾嶋屋 佐浦富右衛門を大肝入に任ずる」

苗字帯刀を許されるまでの御出世と相成りました。

それから歴代の当主は、酒造りだけでなく、常に塩釜の地の事を考え、私財を投げうっても困難を共に乗り越えるという事を忘れませんでした。

大火が起きた際には持ち山の木を切って復興に役立てる、荒地を開発して宅地を作る、瑞巌寺や塩竈神社の工事の寄進をする……。

「ああ、佐浦さんはなんと立派で有難い、酒もうまいが気風も良い」

かくして塩釜の民に慕われ続ける蔵となり、益々の御繁盛。

後に「浦霞」が誕生してからは全国でも知られ愛される事となりました。「浦霞」で有名な酒蔵・佐浦の由来の一席。

いま読まれています!

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「ずいひつかつどお」 第8回

だあるまさんだあるまさん

~毎日がアップアップ

立川 談吉

2026/01/29

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「マクラになるかも知れない話」 第六回

初夢で逢えたら

~巨木の森を抜けると、異世界だった

三遊亭 萬都

2026/01/24

「すずめのさえずり」 第六回

死語について

~噺家という粋な商売

古今亭 志ん雀

2025/12/28

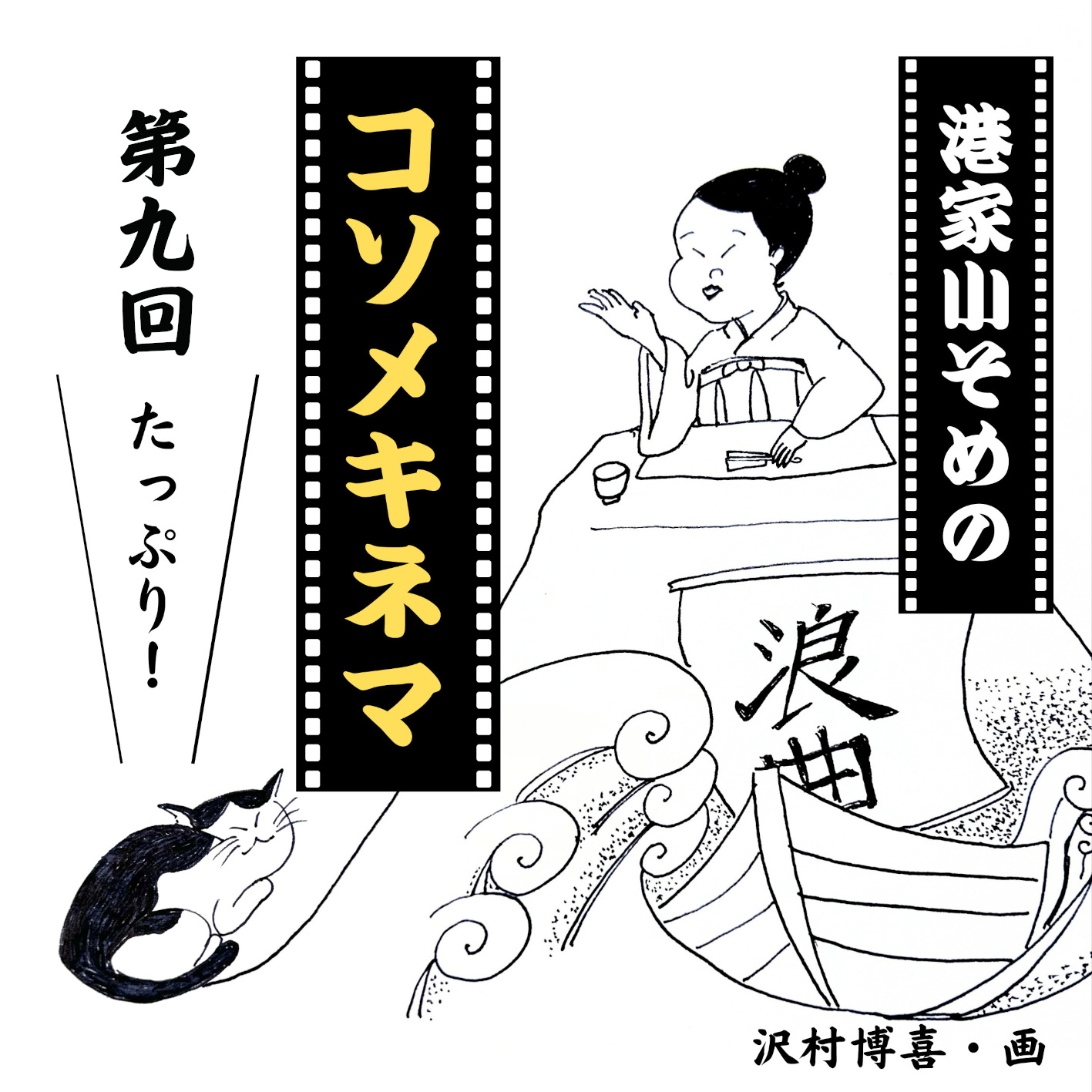

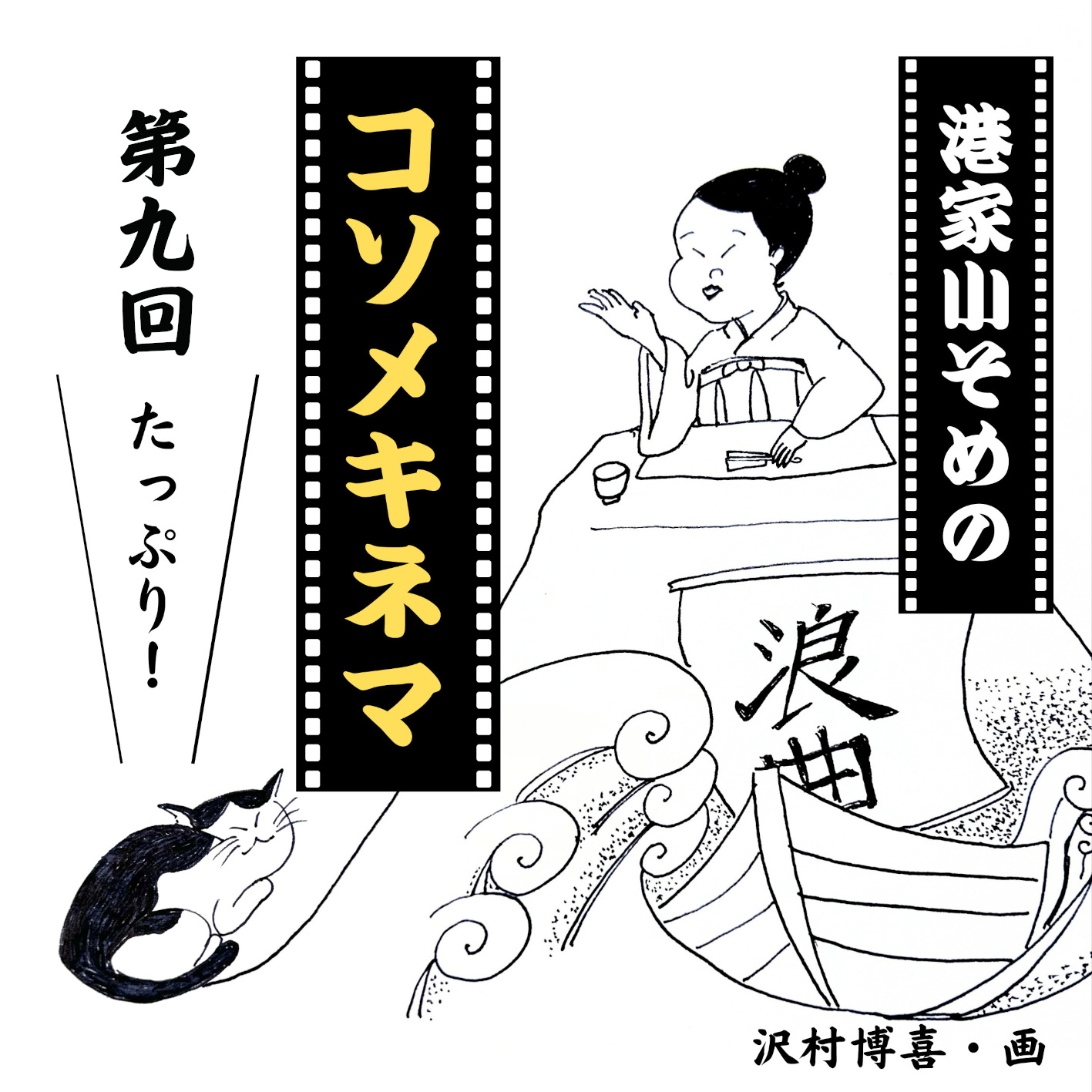

「コソメキネマ」 第九回

毎日映画、毎日浪曲

~太夫と三味線弾きの成長と恋を描く映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/01/22

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

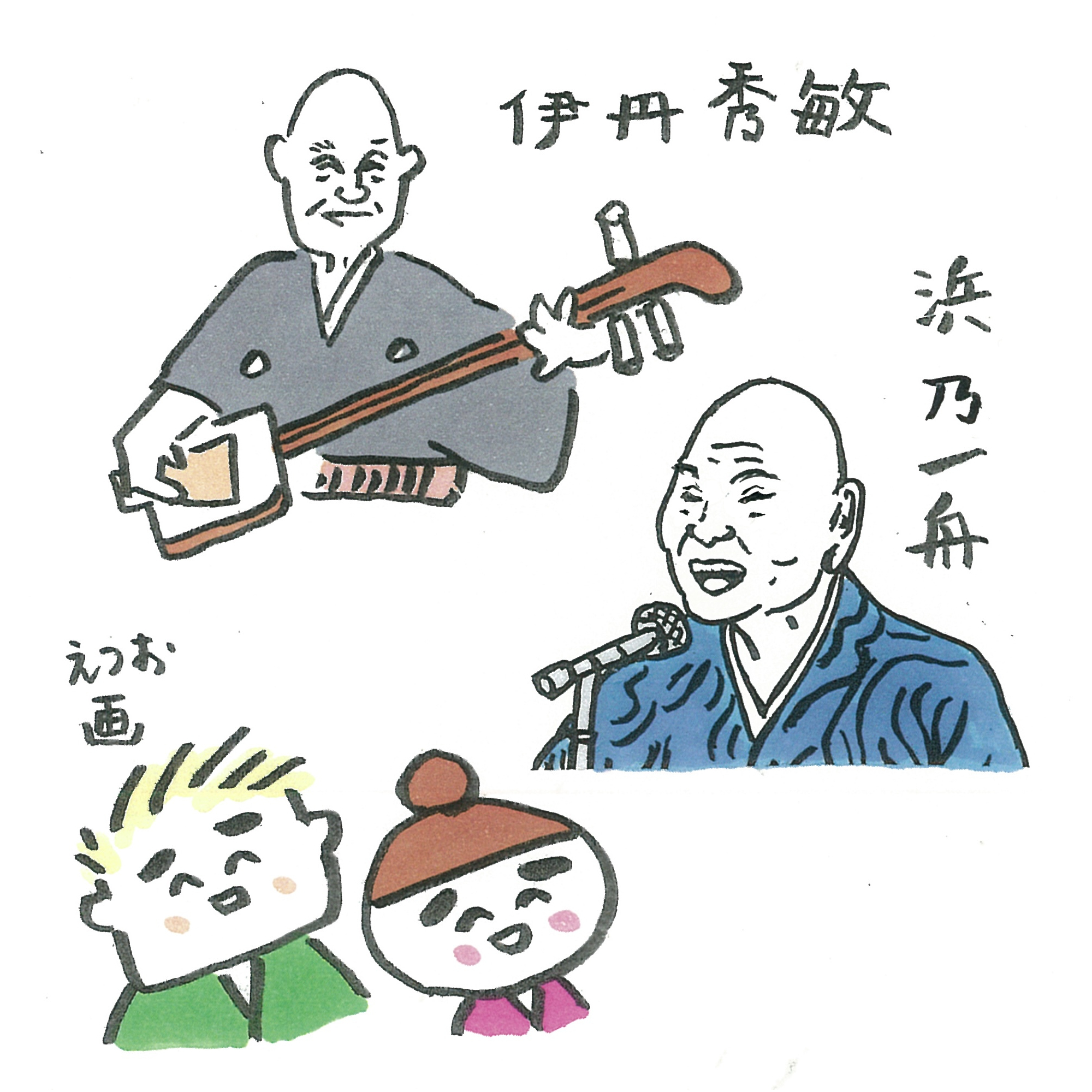

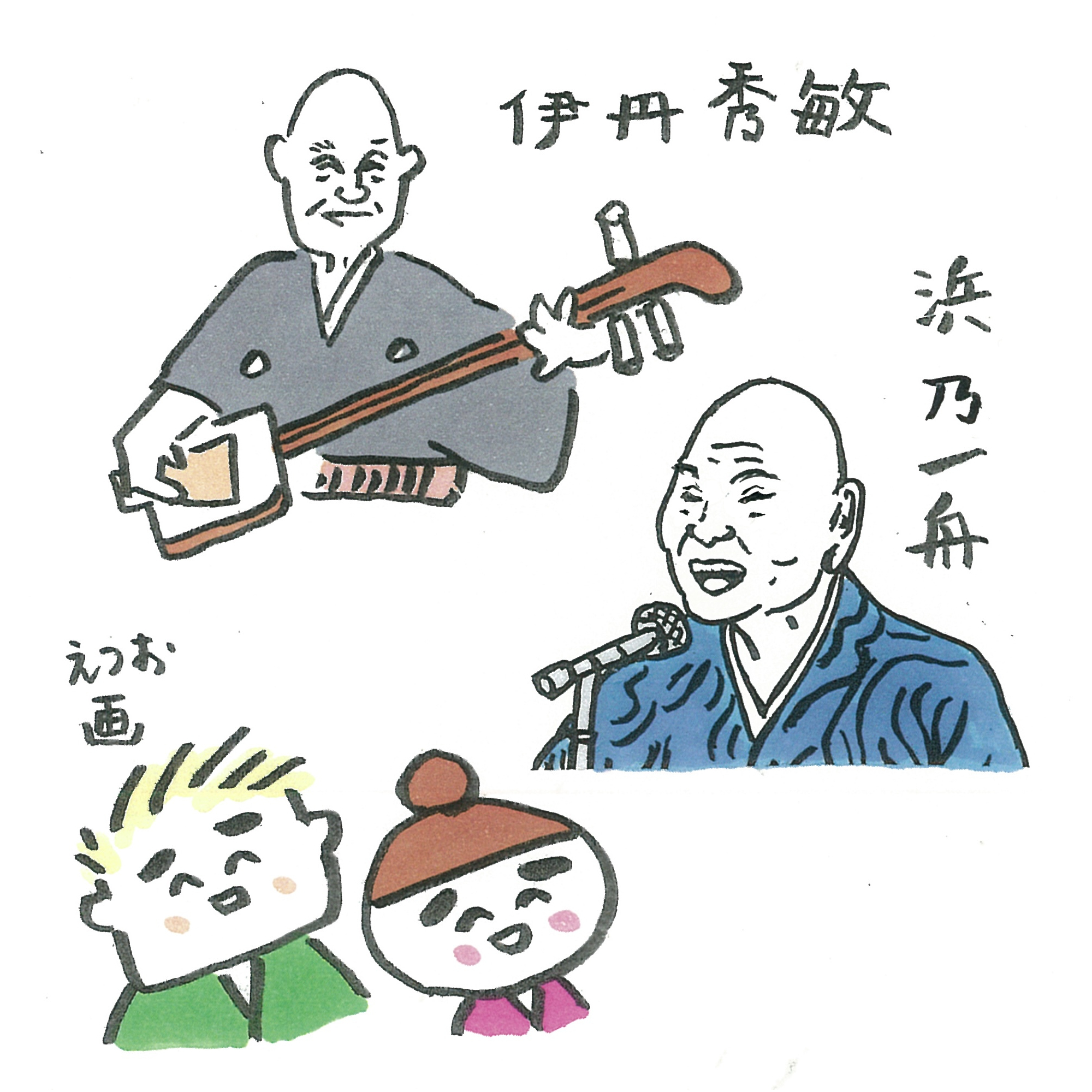

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「コソメキネマ」 第九回

毎日映画、毎日浪曲

~太夫と三味線弾きの成長と恋を描く映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/01/22

「マクラになるかも知れない話」 第六回

初夢で逢えたら

~巨木の森を抜けると、異世界だった

三遊亭 萬都

2026/01/24

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

「エッセイ的な何か」 第8回

1月22日は、カレーの日 →泥酔した男の失態

カレーライスが大好き過ぎて

三笑亭 夢丸

2026/01/19

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「かけはしのしゅんのはなし」 第8回

祖母と娘と、変わらないホットケーキ

~ふくらむ生地と、ふくらむ想い

春風亭 かけ橋

2026/01/18

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03