こしらGPT師匠に、「落語の強み・弱み」を聞いてみた

「教えて! こしらGPT師匠」 第3回

- 落語

- その他

立川こしらGPT

2025/09/17

AIが広げる落語の可能性

―― 落語でのAIの活用は、いろんな可能性がありそうですね。お願いします。

では、落語×AIでのスウォット分析をちょいと進めてみましょう。

ポイントは、AIはあくまで「落語家の引き出しを増やす道具」であって、「間」や「味」はAIだけでは出せないことです。

●強み

AIを活用することで、落語のシナリオや小噺の下書きを高速で作成することが可能になります。演者が一人でも多彩なキャラクターやセリフを試すことができ、過去の名作落語や資料を解析して新しいアイデアを生成することも可能です。

さらに、データに基づいて観客の反応を予測することもでき、より効果的な演出に活かせます。

●弱み

AIを使って落語を作ることは便利ですが、人間ならではの「間」や「味」を完全に再現することはできません。また、AIに頼りすぎると、自分らしさや個性が薄れてしまう心配もあります。

技術や操作に慣れていない落語家にとっては少し負担になることもあり、著作権や微妙な表現のニュアンスで制約が出る場合もあります。

●機会

AIを使えば、オンライン配信向けに複数のパターンの落語を作って試すことができますし、観客の年齢や好みに合わせたカスタマイズ落語も作ることができます。

また、教育や観光、VR体験などさまざまな分野に展開でき、SNSでシェアするための短編落語や動画コンテンツも簡単に作れるのが魅力です。

●脅威

AIで作られる落語のクオリティが上がると、人間の演者との違いを出すのが少し難しくなるかもしれません。また、AIが生成した内容の模倣や盗用のリスクも考えられます。

さらに、伝統文化としての「人間らしい味」が軽んじられる心配や、AIに頼りすぎることで創作力や表現力が衰えてしまう可能性もあります。

もしご希望なら、このAI活用アイデアを使って、実際に小噺のサンプル(八五郎とご隠居)を作ってみることもできます。やってみますか?

いま読まれています!

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

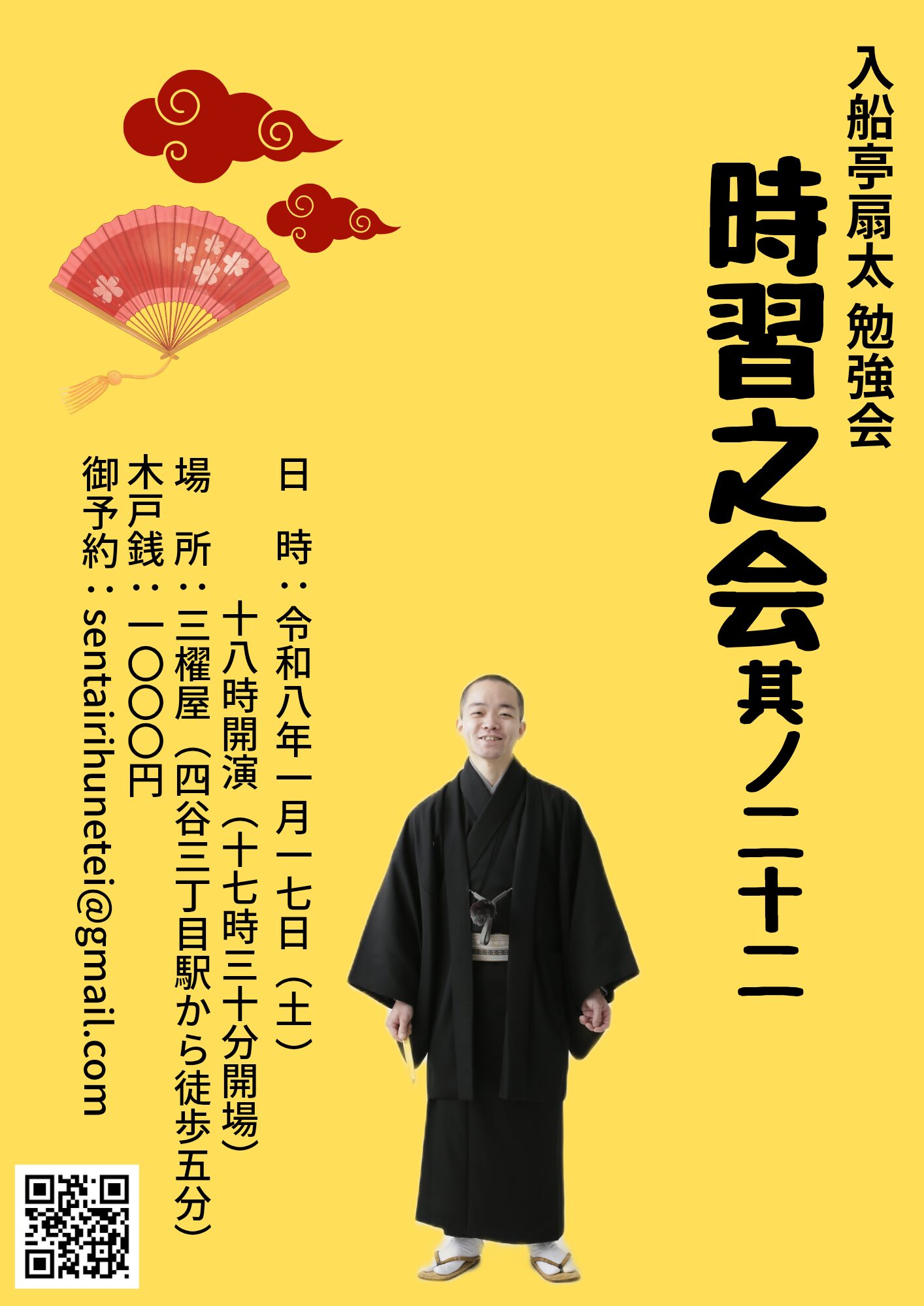

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第9回

不動坊、抜け雀、七段目

~「てっぺんから落ちたな」「いいえ、七段目」

林家 はな平

2026/01/06

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「朝橘目線」 第9回

来る春や 妻啼き我の 目は涙

~年男について調べてはいけない理由(妻が正解を知っている)

三遊亭 朝橘

2026/01/08

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第9回

不動坊、抜け雀、七段目

~「てっぺんから落ちたな」「いいえ、七段目」

林家 はな平

2026/01/06

古今亭佑輔とメタバースの世界 第7回

VR落語を始めて1年経った今

~余白を埋めるVR、余白に委ねる寄席

古今亭 佑輔

2026/01/05

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/30

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/31

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

「マクラになるかも知れない話」 第三回

となりは鼻うがいをする人ぞ

~ねぇママ、パパは何をしているの?

三遊亭 萬都

2025/10/22

「くだらな観音菩薩」 第6回

鑑真和上

~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿

2025/10/16

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03