〈書評〉 笑辞典 落語の根多 (宇井無愁 著)

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第6回

- 落語

- Books

杉江 松恋

2025/10/29

東京ネタの意外な旅路

何しろ情報が豊富であるのと、生で聴いたことがない上方落語が多いので、胸を張れるほどの読み方ができていないのである。ときどき気になって拾い読みをする程度だが、ないと困るので机の近くに置いている。その程度の読者が座右の書と胸を張るのは、やはりよくないことだろう。

たとえばどんな時に開くか。本書に収録された噺は「上方だけで演じられる純上方ネタ」「上方と東京で共用のネタ」「東京へ移された上方ネタ」「上方へ移された東京ネタ」の4つに分類されている。このうち「上方へ移された東京ネタ」がいくつあるか、を知りたくなって先日は手に取ったのである。

結果から言うと11であった。噺名を挙げると「石返し」「意地くらべ」「臆病武士(東京の『刀屋』)」「桜の宮(東京の『花見の仇討』)」「三人旅浮かれの尼買い(東京の『おしくら』)」「大師の馬」「妾馬」「とんちの藤兵衛(東京の『松田加賀』)」「とんとん権兵衛(東京の『権兵衛狸』)」「七段目」「淀五郎」である。1970年代の記述なので、現在はもっと増えているだろう。

11の噺のうち、「意地くらべ」は明治生まれの劇評家である岡鬼太郎による新作だから当然だが、「権兵衛狸」が東京由来というのは知らなかった。「権兵衛狸」は悪戯しに来た狸を権兵衛が坊主にして放免してやるという話である。原話として前出の『新話笑眉』と、宝永元年(注:1704年)上方板『軽口野鉄砲』が挙げられている。ただし後者は狸ではなくて狐の噺だ。どちらも悪戯をした獣は坊主ではなく、とうけん額に剃られる。

とうけん額というのは、額の髪を錐のようにとがらせ抜き上げた髪型で、幡随院長兵衛の子分であった唐犬権兵衛の姿から流行したものであるという。『新話笑眉』と『軽口野鉄砲』が「権兵衛狸」の原話だとすれば、それを上方に移したときに「とうけん権兵衛」を「とんとん権兵衛」に洒落たわけで、原話にその分近くなったことになる。

ちなみに神社に置かれる狛犬は犬そのものではなく、想像上の動物が複数混ざっている。その一つが唐犬で、狛犬の中には角を持つものがあるのは流れを汲んでいるのだろう。写真を見たい人は三遊亭円丈『THE狛犬!コレクション 参道狛犬大図鑑』(立風書房)をどうぞ。

いま読まれています!

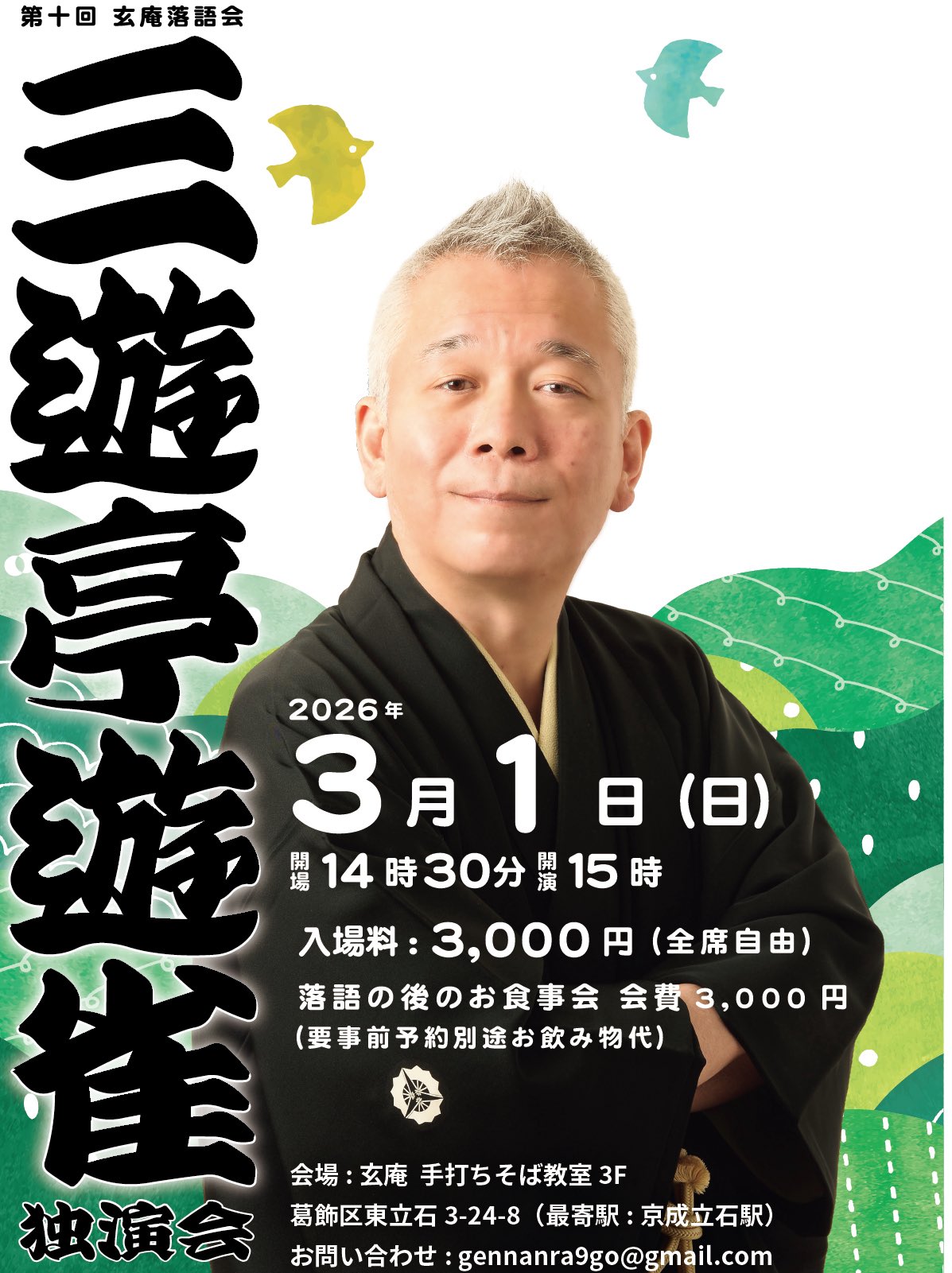

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

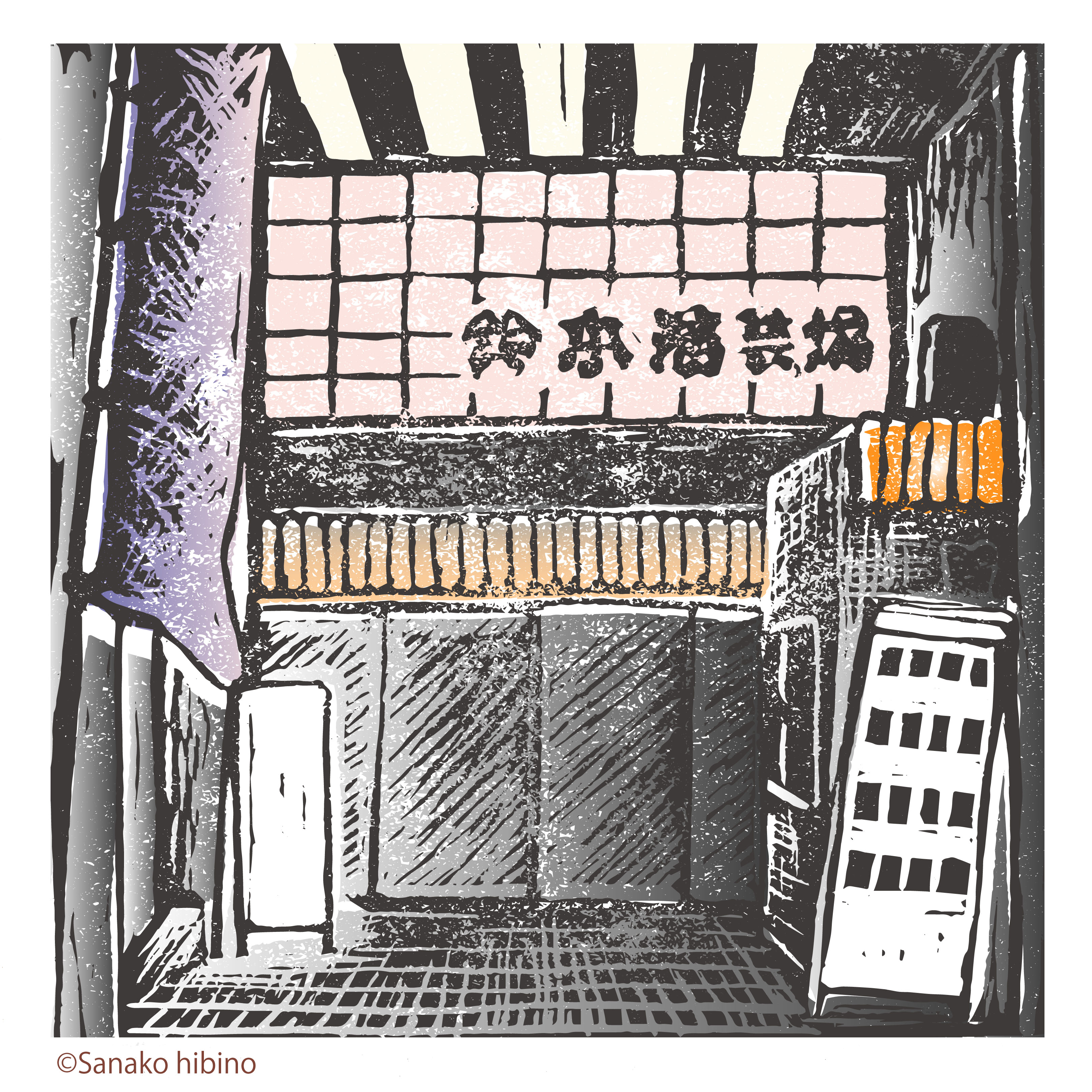

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

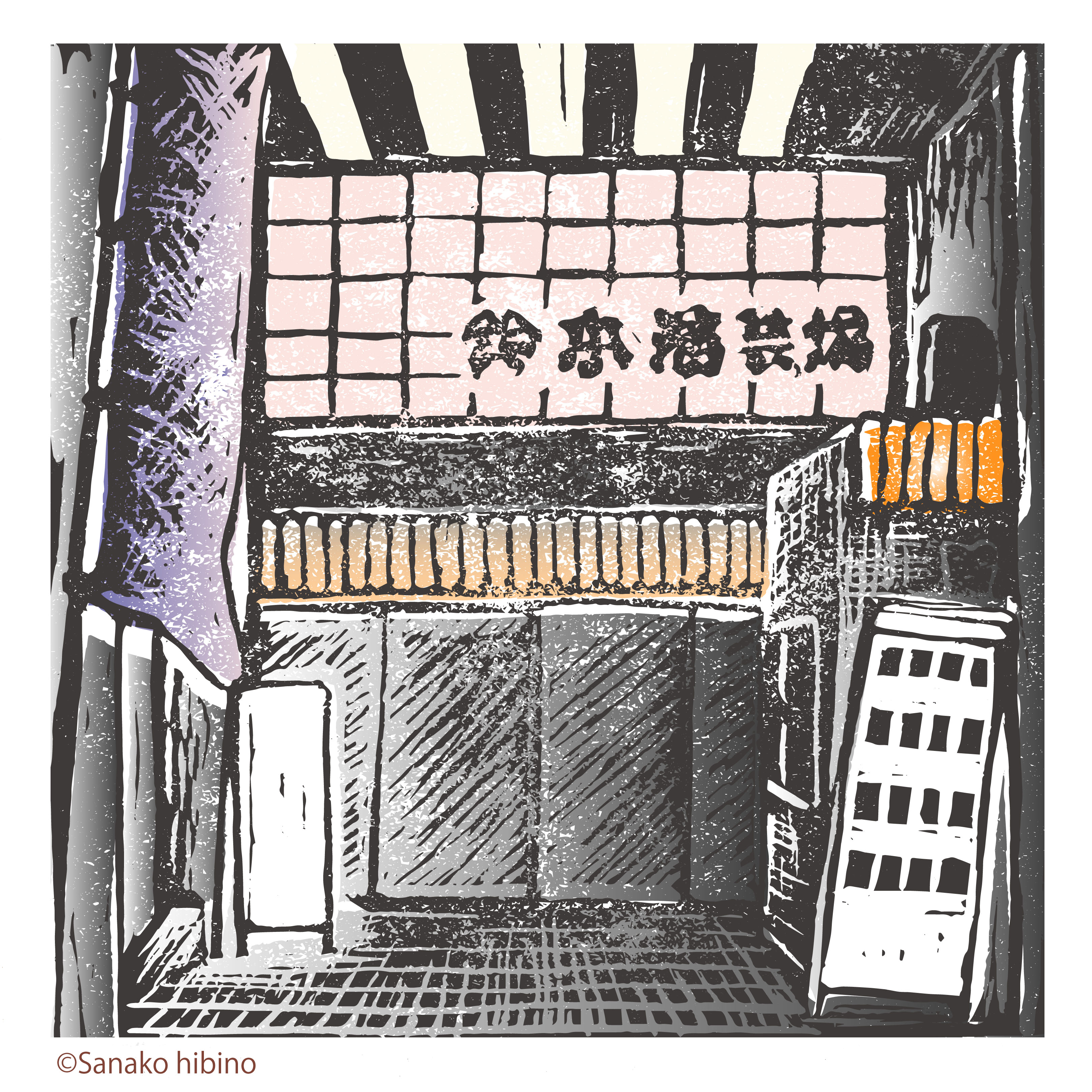

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

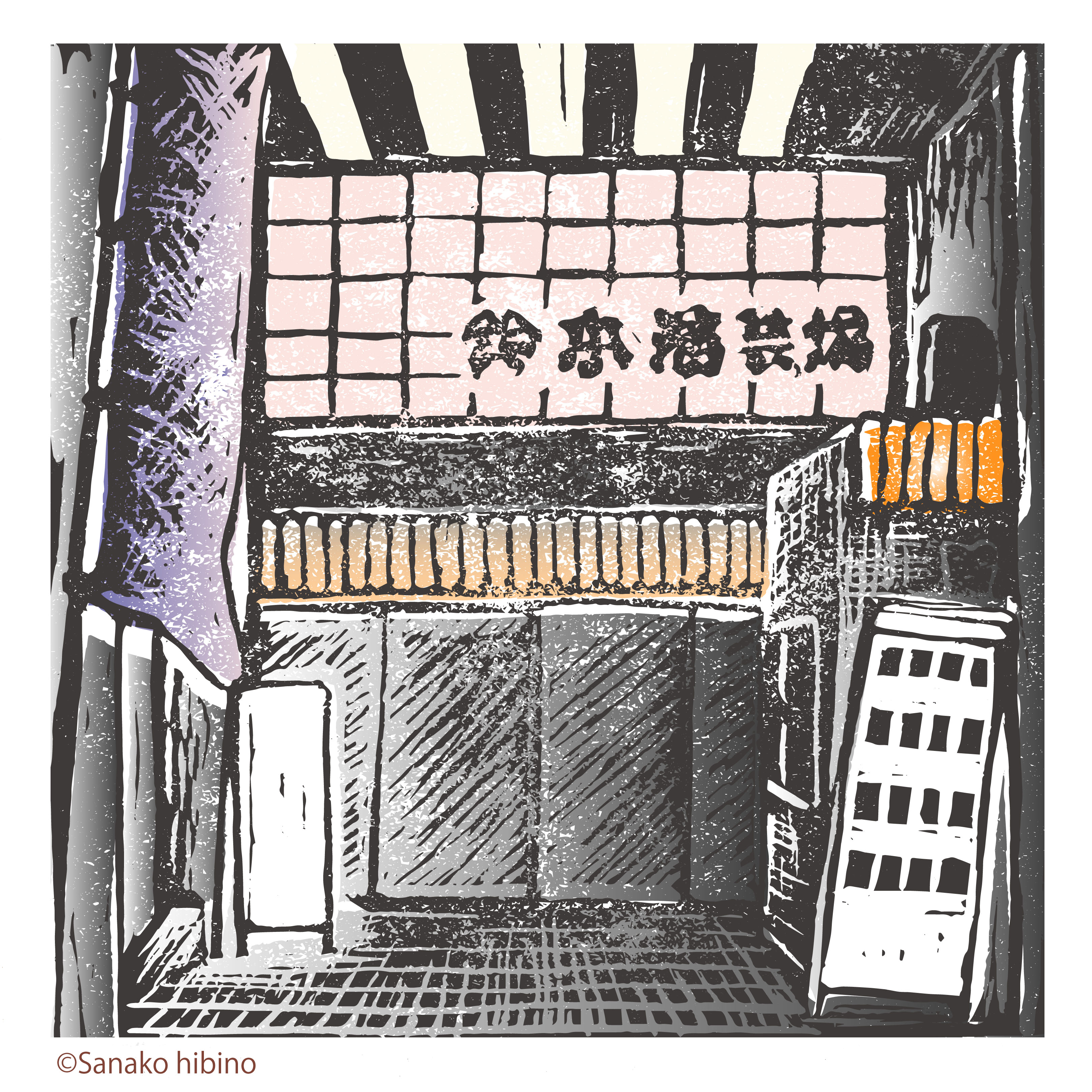

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「コソメキネマ」 第十回

浪曲の台本

~臆病者の侍が心理作戦で剣豪に立ち向かう映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/02/21

「かけはしのしゅんのはなし」 第9回

1粒432円のご褒美チョコレート

~自分のために、ちょっといいチョコレートを買ってみませんか

春風亭 かけ橋

2026/02/19

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

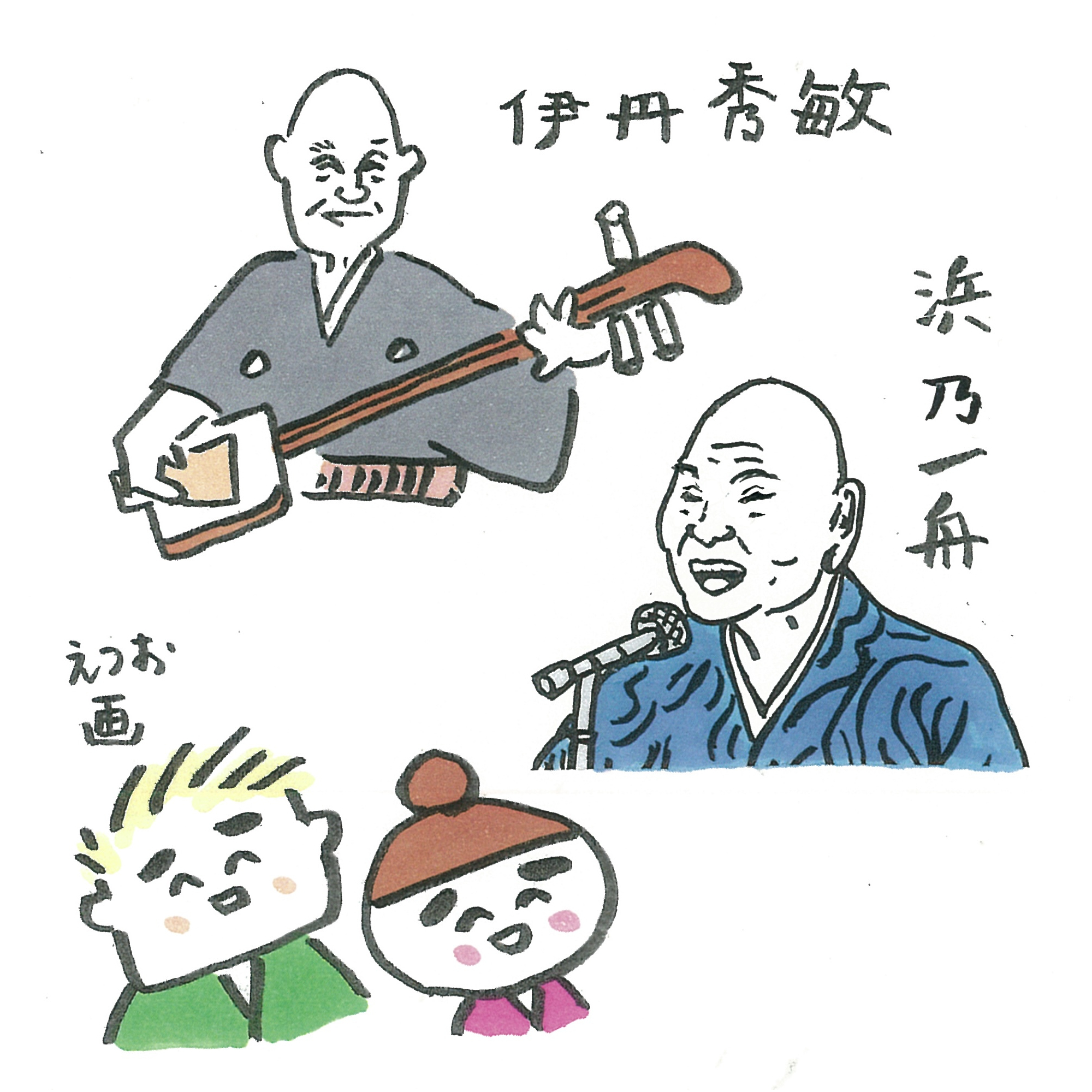

「浪曲案内 連続読み」 第9回

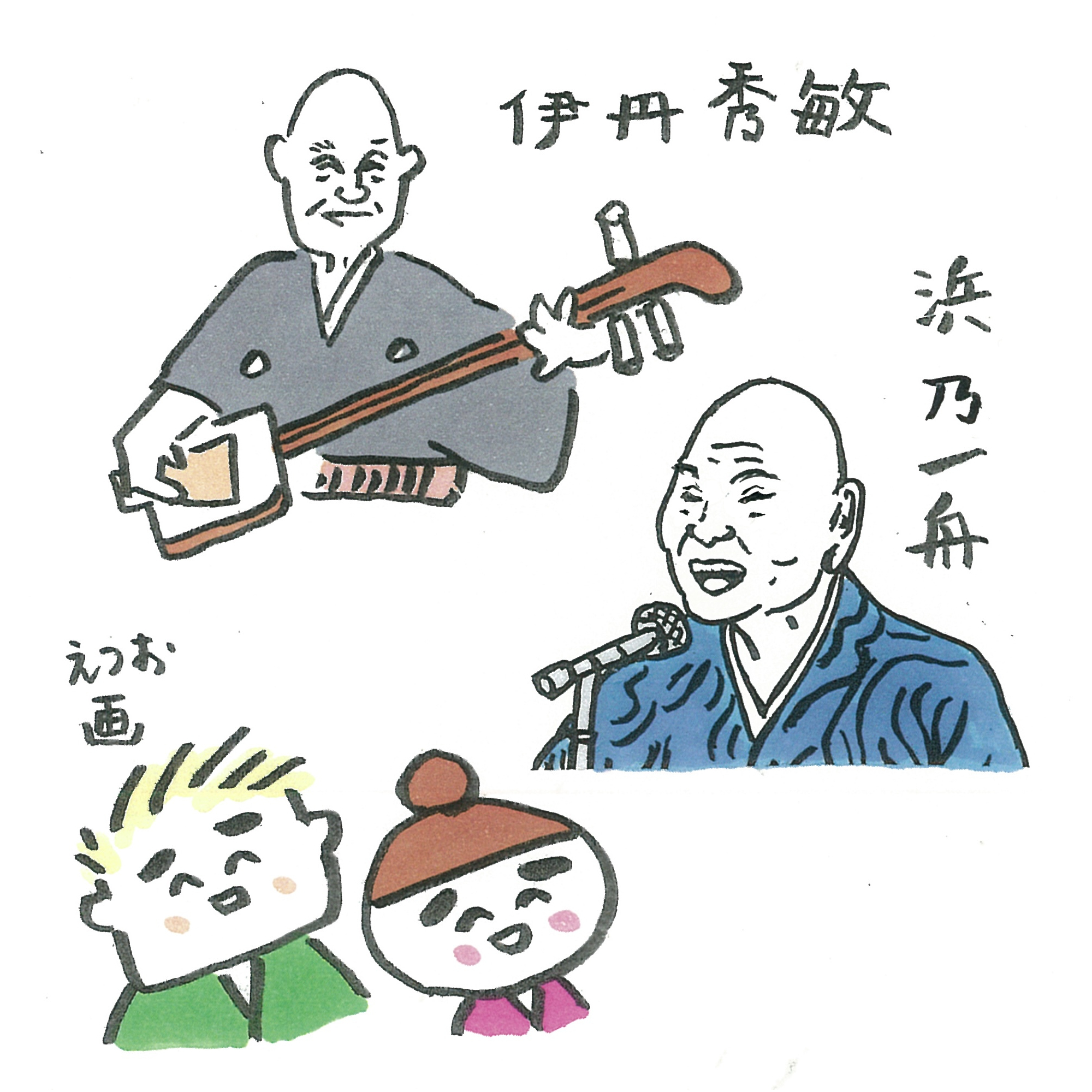

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第3回

ヘレカツカレー煮込み / 大阪市浪速区「グリル梵」

~なんとも言えない独特のカレーの香りが口の中に広がったかと思うと、その後ろから牛ヒレのあっさりした食感と一緒に肉の旨味が押し寄せてきて

笑福亭 べ瓶

2025/11/21

「二藍の文箱」 第3回

前座見習に師匠見習

~今年の春、弟子を取った

三遊亭 司

2025/08/02

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」

~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ

2026/02/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回

講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回

宇宙一の美人も風邪には勝てない

~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春

2026/02/03

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01