NEW

寄席、そちらとこちら

「二藍の文箱」 第9回

- 落語

三遊亭 司

2026/02/02

閑話休題 ──それはさておき

ちょっと値が張る落語会や、土地勘がまったくない場所には、父が一緒に行ってくれた。確か国立演芸場だったはずで、当時、東京の南端から三宅坂に行くのは随分不便だった。少なくとも子どもには、そう感じた。

若き日の談春、志らく、花緑師匠らが参加していた『らくご奇兵隊』というユニットの公演は、寄席と違って周りが若い女性ばかりで、父子で行くには少しの座り心地のわるさがあった。当時から人気者だったということだ。

このメンバーは、わたしが住んでいた武蔵新田の隣駅、下丸子でいまでも行われている『下丸子らくご倶楽部』のメンバーでもあった。その特別公演に行った時の記憶で、肝入りの山藤章二画伯が客席の最前列にいた。

当時は東急目蒲線のどの駅も、いまの目黒線のように地下ではなく、みんな吹きっさらしで、その日もとても寒い晩だった。

国立演芸場から出て、わたしは蕎麦を、父は珍しく熱燗なんかを飲んでたものの、乗り換え駅で風に吹かれながら「酔いもすっかり醒めちゃうな」と言う父に、『オトナになったら寄席帰りの熱燗もいいもんだな』と、思ったが、それ以前にこちら側の人間になってしまい、せいぜいわたしの客席時代は、寄席帰りのコカコーラがいいところ。それじゃ、まったくさまにならない。

わたしが高座で「こちら側に来るよりも、そちらで落語を聴いているほうがよほど利口で」というのも、そのあたりのことだ。わたしたちにはそのたのしみは、もう、ない。

いま読まれています!

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第8回

〈書評〉 熟柿 (佐藤正午 著)

~落語は高座が低いとウケない。親心も距離が近すぎると、だいたい滑る

笑福亭 茶光

2026/02/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~俺たちが垂水を愛したように、垂水も俺たちを愛してほしい……

桂 三四郎

2026/02/01

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

シリーズ「思い出の味」 第11回

食べ物が詰まった、師匠桂三金の思い出と棺桶

~焼肉は落語

桂 笑金

2025/08/17

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

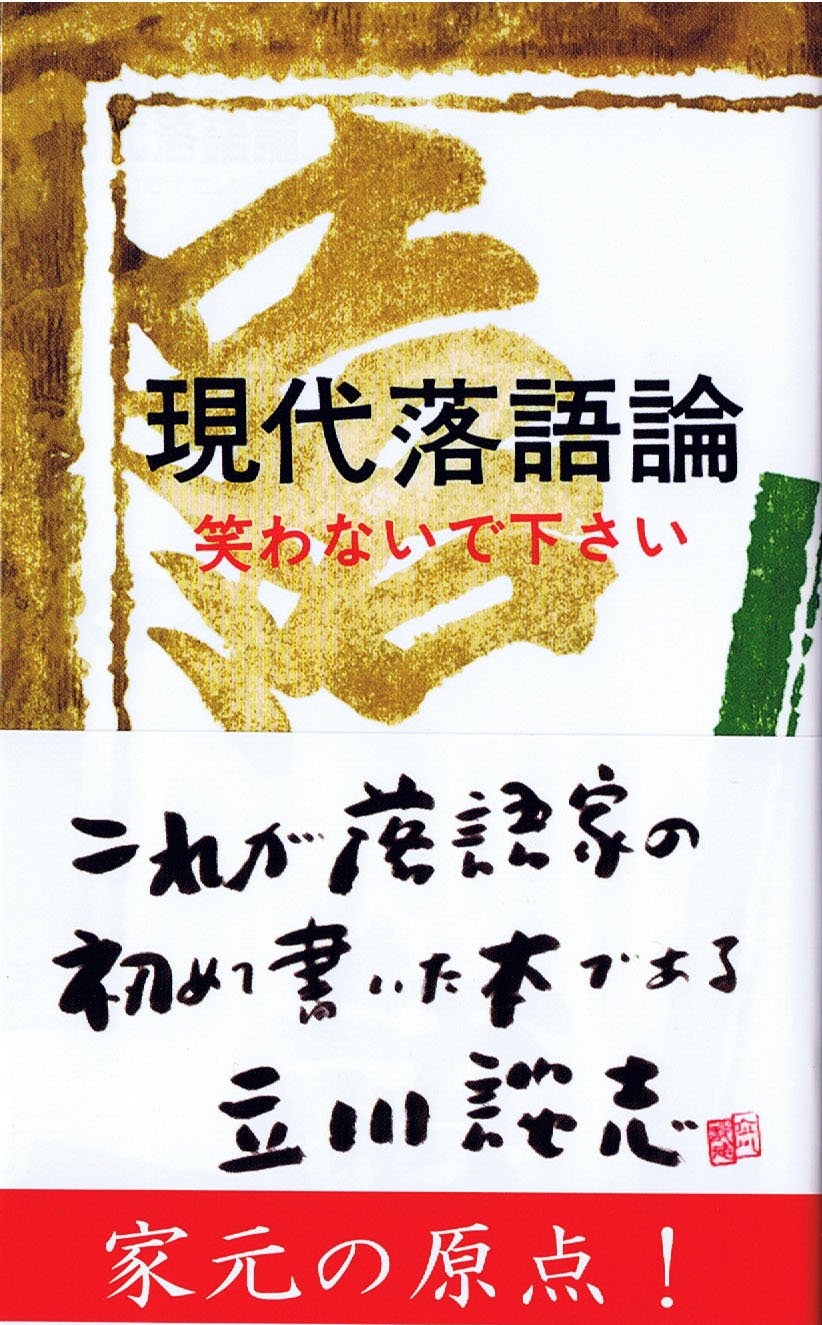

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

~不朽の名著。談志師匠が60年前に予想した落語の未来と絶望

杉江 松恋

2026/01/30

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/31

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~俺たちが垂水を愛したように、垂水も俺たちを愛してほしい……

桂 三四郎

2026/02/01

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

~不朽の名著。談志師匠が60年前に予想した落語の未来と絶望

杉江 松恋

2026/01/30

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第8回

〈書評〉 熟柿 (佐藤正午 著)

~落語は高座が低いとウケない。親心も距離が近すぎると、だいたい滑る

笑福亭 茶光

2026/02/02

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~俺たちが垂水を愛したように、垂水も俺たちを愛してほしい……

桂 三四郎

2026/02/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03