NEW

謂れなきものたちの飛躍

「艶やかな不安の光沢」 第1回

林家 彦三

2026/02/12

ただ、もっとも、本音を言えばそういうものたちに脅かされる不安すらもないのが呑気なもので、真正面から組み合っていない私は、もちろん、将来についての、漠然とした、言ってしまえば、もうずっとこのような生活なのか、こんな自分の表現を続けてよいものか、というような不安はあるのだが、そういうものたちもまた同じ将来を抱えた同胞のように思っているような節さえあり、つまり、これから流行るものたち、これからより売れようとするものたちに対しているわけであり、いわば横一列の徒競走くらいにしか思っていないのである。少なくとも、雪合戦ではない。

後日、すぐに小包が届いた。岩波書店の「ケストナー少年文学全集4」。高橋健二訳。

それは絵本風の、幅広の体裁で、私はその表紙に雪合戦をする寄宿舎の少年たちを認めた。この本は軽やかに、速やかに、何の煩いもなく私の手元に落ち着いたわけであるが、私はその本を裏返して、そこにちょっとした謂(いわ)れ書きを見つけた。「石狩市民図書館の本から あなたの本へ」というシールがそれであるが、つまりこの本は石狩市民図書館の除籍本であったわけで、私は不意に、こんな本が私の手元にひゅうっと飛んでやってきたことはちょっとおかしかったが、よくよく考えてみれば、北の大地からどうやら幾つかの遍歴を経てとうとうわが家にたどり着いた漂流物の運命を思うと、早く、多く、的確に射止める、というような、雪合戦の風情はやはり感じ得なかった。

しかし内心、焦りがあった。聖夜は近い。良い年をして今年も彼女がいない、というような焦りではない。それでもいいし、それもあるが、とにかく私にはその時点でもう「飛ぶ教室」の落語化に要する準備日数が甚だ限られていたのであった。

そうして、その話は流れた。流れた、というより、もう一年準備したい、という前向きにも思わせる言い訳でもって幕を閉じた。と同時に、またひゅうっと飛ぶようにやってきて去っていくのだろう、来し方の一年のことを思った。今年こそ『飛ぶ教室』の一部分だけでも高座で表現したいと思うが、どうなるか。本は届いてから、まだほとんど読んでいない。取り寄せて、机の上に置いたままである。

いま読まれています!

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「お恐れながら申し上げます」 第6回

早朝寄席のこと

~精一杯やりますので、ご来場をお待ちしております

入船亭 扇太

2026/02/11

「朝橘目線」 第10回

鼻の中 そこのけそこのけ お水が通る

~もっと早く出会いたかった、人類の叡智の結晶

三遊亭 朝橘

2026/02/08

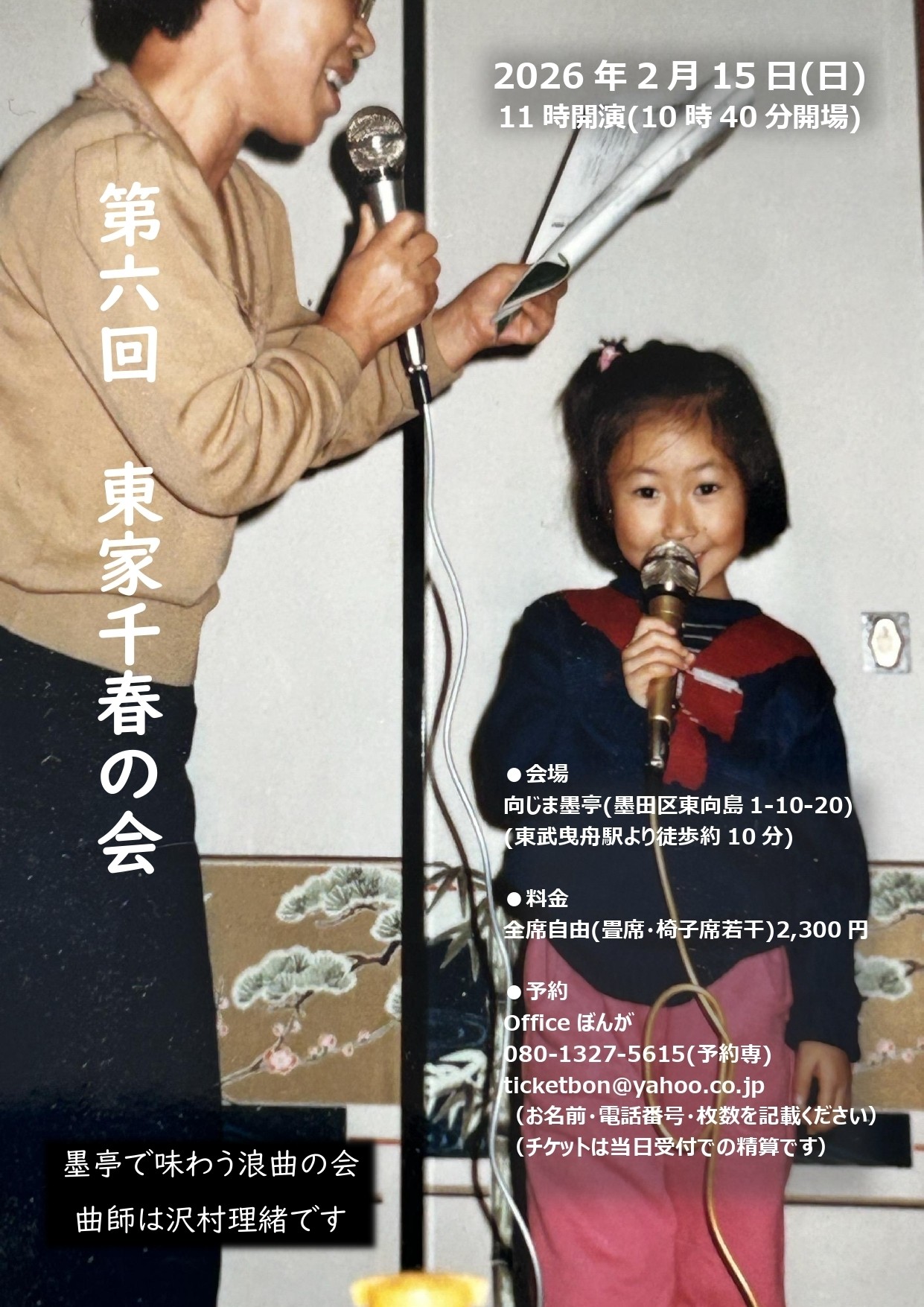

月刊「浪曲つれづれ」 第10回

2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)

~世界に一つだけの宝

杉江 松恋

2026/02/09

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「二藍の文箱」 第2回

旅路はすべて酒のなか

~日常を忘れ、列車と酒に身を委ね

三遊亭 司

2025/07/01

「朝橘目線」 第7回

うるささや 岩にしみ入る 俺の声

~地声が大きい男の悲喜こもごも

三遊亭 朝橘

2025/11/08

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

月刊「浪曲つれづれ」 第10回

2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)

~世界に一つだけの宝

杉江 松恋

2026/02/09

「お恐れながら申し上げます」 第6回

早朝寄席のこと

~精一杯やりますので、ご来場をお待ちしております

入船亭 扇太

2026/02/11

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「座布団の片隅から」 第10回

東京

~自分が人に見せたくないところが商売になるんだよ

三遊亭 好二郎

2026/02/07

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「朝橘目線」 第10回

鼻の中 そこのけそこのけ お水が通る

~もっと早く出会いたかった、人類の叡智の結晶

三遊亭 朝橘

2026/02/08

「ピン芸人・服部拓也のエンタメを抱きしめて」 第9回

気づくと芸歴20周年・40歳の緑髪は、前厄フルスロットル。それでも今年も変なことをやります!

~東新宿カフェコマド、おかげさまで2025年は276公演!

服部 拓也

2026/02/09

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01