社会派講談の旗手 神田香織(前編)

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第6回

- 講談

瀧口 雅仁

2025/07/27

師匠との別れと講談協会での支え

香織が山陽に入門したのは、1981年(昭和56年)。講釈師の数も少なくなり、神田山陽や田辺一鶴が素質のある人を積極的にスカウトしていた頃だ。香織と同じ頃に入門したのが、神田紫、紅、すみれと、少し上に神田陽子がいる。その山陽は講談協会の会長に異を唱え、1991年(平成3年)に脱会し、日本講談協会を立ち上げる。その時、香織は上述の理由もあって、師匠の元を離れることになる……。

― 山陽先生の教えといったものは何かありますか。

香織 私は東北の出身じゃないですか。講談は江戸弁が多くて、でも時々、田舎者が出てくる時があるんです。そうしたら「君は田舎者のセリフがうまいね」って(笑)。嬉しいなと思いました。チャキチャキした江戸弁というのは、なかなか身につかないものですから。

― 私は先生の『フラガール』を聴くと、母親を思い出すんです。

香織 お母さまが福島でしたっけ。東京出身の人が江戸落語をやるのと同じように、『フラガール』はネイティブの東北弁でできますから、江戸っ子の噺家さんたちはこれぐらい楽しくやってるんだろうなあと、『フラガール』をやるたびに思いますね。子どもの自分にも戻れるので、大好きな話です。

― 結果的に山陽先生の元を離れることになりましたが、講談協会のみなさんは優しかったそうですね。

香織 私が講談協会に残ることになった時に、宝井馬琴先生が動いてくださって、結局、小金井芦州(こがねいろしゅう)会長の預かりになったんですが、いわきからたまに帰って来ると、まだ弟子に入ったばかりの織音(おりね)も一緒で、近況報告のような形で芦州会長のもとを訪ねるんです。

織音のことも可愛がってくれましたし、お会いした時の話が楽しくて。その頃、芦州先生のところに弟子がいたんですが、「あいつはなあ、バカなんだよ」。それでまた「あいつはなあ」と言うから、次に何を言うのかと思っていたら「バカなんだよ。アホなんだよ」って、それぐらいしか言わないんです(笑)。それがおかしくて。でも笑えないから、グッと我慢して、そんな思い出があります。それに何かあると、「君も苦労が多いだろうから、頑張って」って手紙をくれるのが嬉しかったですし、今でも感謝しています。

― 芦州先生からは話は教わりましたか。

香織 直接、話を教わることはありませんでした。講談本流の侠客物とかは私に合わないと思ったのかも知れませんし、私も伝統的な講談というのは、男の人のものだと思っていたところがありましたから。性別で分ける訳ではありませんが、女性は女性ならではの特色を活かした上で、自分にあったものを探していけばいいと思っていましたから、話の間の取り方だとかを学ばせていただきました。

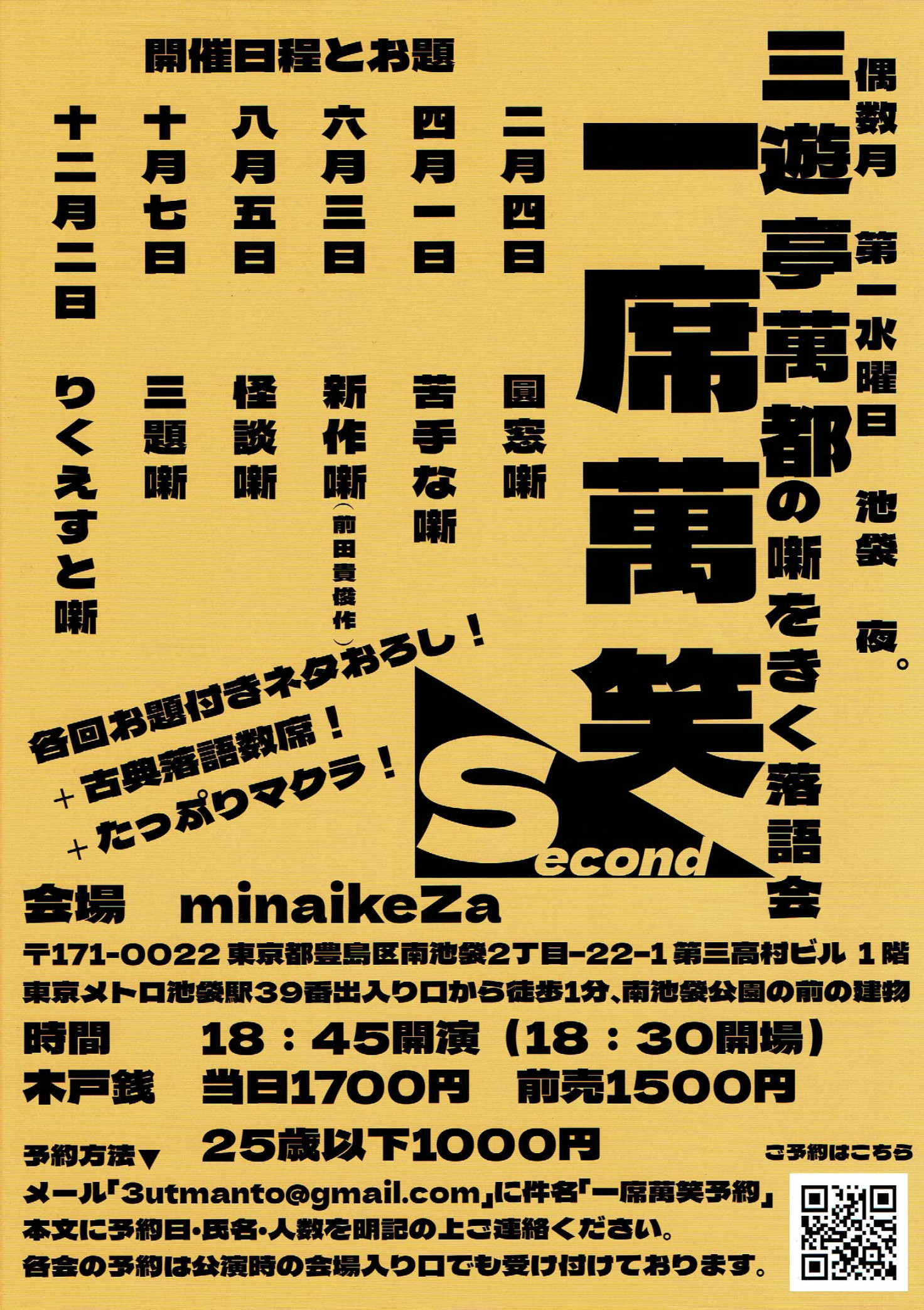

いま読まれています!

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「令和らくご改造計画」

第一話 「危機感をあなたに」

~笑撃のストーリーが今、始まる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/08/12

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第9回

不動坊、抜け雀、七段目

~「てっぺんから落ちたな」「いいえ、七段目」

林家 はな平

2026/01/06

「令和らくご改造計画」

第二話 「集まれ! 蘊蓄おじさん」

~落語の未来を守るため、前座が立ち上がる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/09/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「朝橘目線」 第9回

来る春や 妻啼き我の 目は涙

~年男について調べてはいけない理由(妻が正解を知っている)

三遊亭 朝橘

2026/01/08

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第9回

不動坊、抜け雀、七段目

~「てっぺんから落ちたな」「いいえ、七段目」

林家 はな平

2026/01/06

古今亭佑輔とメタバースの世界 第7回

VR落語を始めて1年経った今

~余白を埋めるVR、余白に委ねる寄席

古今亭 佑輔

2026/01/05

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/30

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/31

「講談最前線」 第13回

2025年12月の最前線【後編】 (2025年の講談界ニュース)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/17

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

「マクラになるかも知れない話」 第三回

となりは鼻うがいをする人ぞ

~ねぇママ、パパは何をしているの?

三遊亭 萬都

2025/10/22

「くだらな観音菩薩」 第6回

鑑真和上

~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿

2025/10/16

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03