味は覚えていない。ただ、とにかく美味しかった

シリーズ「思い出の味」 第20回

- 落語

柳家 花飛

2026/01/20

餃子と言えば、もう一つ思い出がある。

入門してからのことだ。入門当初から、気働きのできないほうで、師匠からお叱りを受けてばかりだった僕が、はじめて褒められた話である。

まだ前座にもなっていない見習いの頃。その日は、お付きの仕事があったのか、わざわざ呼ばれたのかは覚えていないが、師匠が「餃子を作って食べよう」と言われた。中の具は手作り、皮は市販のもので作ることとなった。

その時いた弟子は、僕を含めて四人。師匠とおかみさんで分担し、僕は兄弟子と二人で皮を、包む係になった。

昔、母と一緒に作った記憶をたどりながら包んでいた。手先を使う単純作業は、わりかし得意なほうだ。みるみるうちに出来上がっていく。

その包んだ餃子を見て、師匠が言ってくれた。

「すごくきれいだな。売ってるやつみたいだ」

「餃子屋でバイトか何かやってたのか」

そんな経験はない。自分としては、朧(おぼろ)げな記憶をたどりながらやっていただけだ。褒められて嬉しかったかと問われれば、もちろん嬉しい。

ただ、少し不思議な感覚だった。頑張ったつもりもない。半ばテキトーにやっていたことが、褒められる。少しこそばゆい。人間、どこに才能があるかわからないものだと思った。

隣で同じく作業していた兄弟子の作品は、歪(いびつ)だった。おそらく、それが普通なのだろう。

その後、それらを焼いて皆で食べた。味は覚えていない。

最初にも書いたが、別に餃子は好物ではない。中華料理屋に一人で入っても、注文しないかもしれないというくらいだ。あれば食べる、という感じである。それでも、僕の食べ物の思い出は、餃子のことばかり。そういうことも、あっていいのかもしれない。

また美味しい餃子が食べられる日のために、日々、激しく疲れるような時間を過ごしてみようか。そんなことを、この文章を書きながら思うのだ。

▼柳家花飛 X(旧Twitter)

(了)

いま読まれています!

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「ずいひつかつどお」 第8回

だあるまさんだあるまさん

~毎日がアップアップ

立川 談吉

2026/01/29

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「マクラになるかも知れない話」 第六回

初夢で逢えたら

~巨木の森を抜けると、異世界だった

三遊亭 萬都

2026/01/24

「すずめのさえずり」 第六回

死語について

~噺家という粋な商売

古今亭 志ん雀

2025/12/28

「コソメキネマ」 第九回

毎日映画、毎日浪曲

~太夫と三味線弾きの成長と恋を描く映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/01/22

「マクラになるかも知れない話」 第一回

夏の日の少年

~僕たちは、小さな冒険者だった

三遊亭 萬都

2025/08/24

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「コソメキネマ」 第九回

毎日映画、毎日浪曲

~太夫と三味線弾きの成長と恋を描く映画をご紹介!

港家 小そめ

2026/01/22

「マクラになるかも知れない話」 第六回

初夢で逢えたら

~巨木の森を抜けると、異世界だった

三遊亭 萬都

2026/01/24

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

「噺家渡世の余生な噺」 第4回

講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

~衝撃の「柳家巨乳」事件

柳家 小志ん

2025/08/15

「エッセイ的な何か」 第8回

1月22日は、カレーの日 →泥酔した男の失態

カレーライスが大好き過ぎて

三笑亭 夢丸

2026/01/19

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

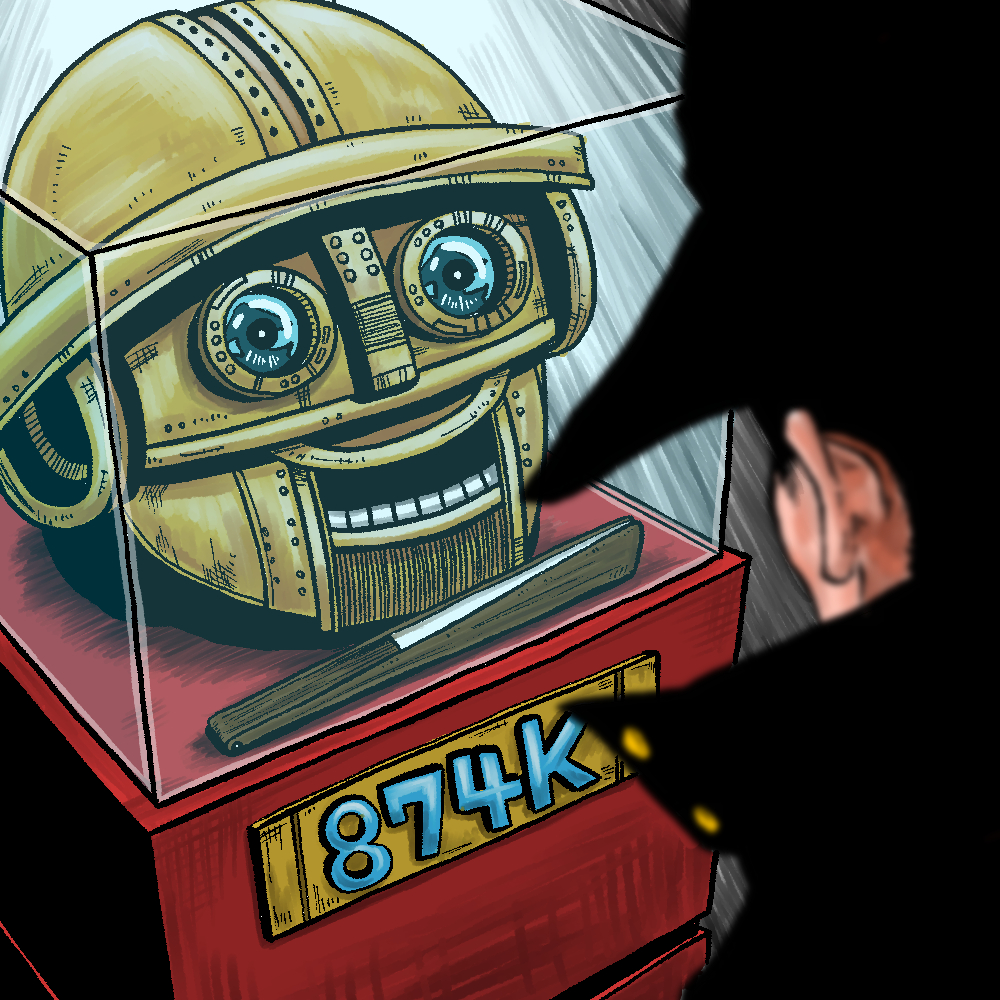

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03