NEW

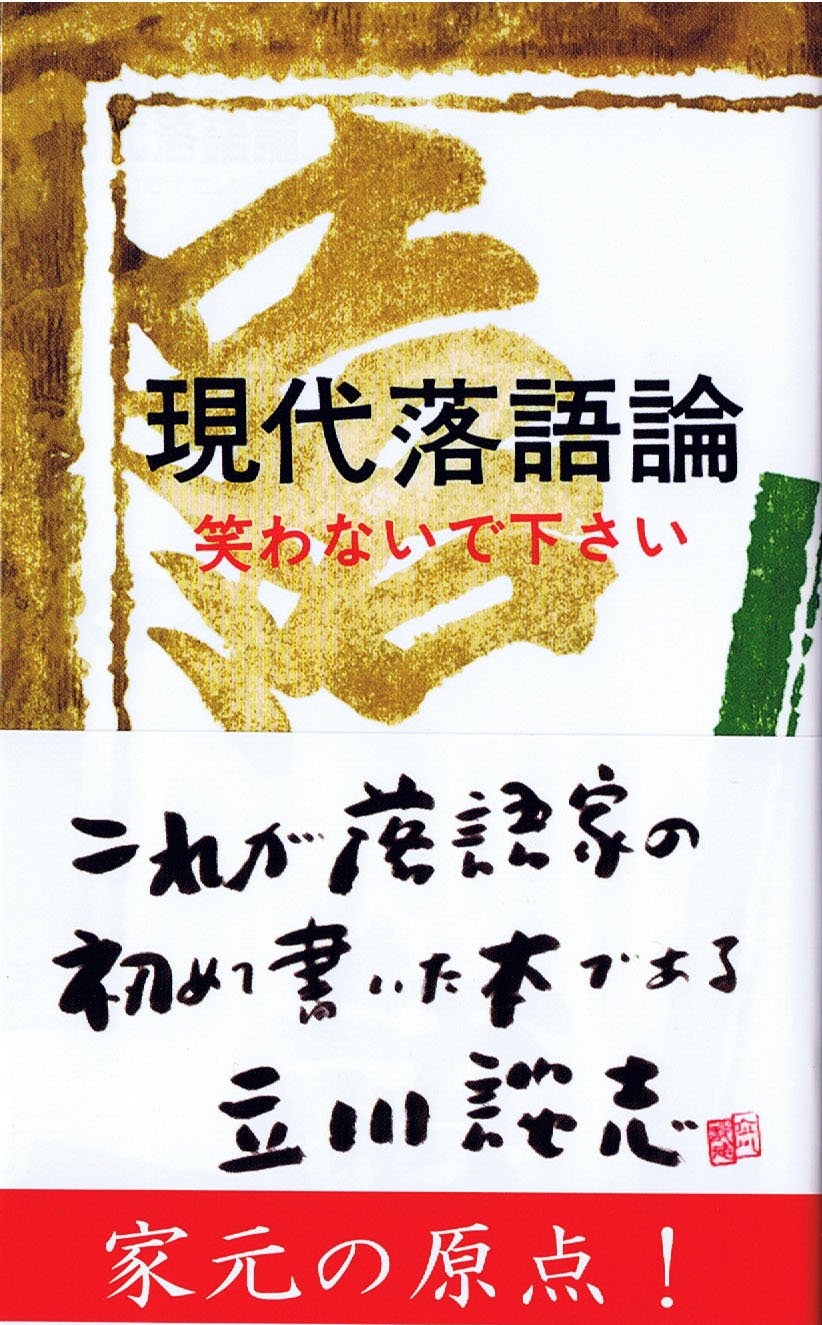

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

- 落語

- Books

杉江 松恋

2026/01/30

誰も共有できなかった絶望感

『現代落語論』で最も有名なのは、本文を締めくくる「落語が「能」と同じ道をたどりそうなのは、たしかである」という一文だろう。

2002年の「『現代落語論』、その後」で談志は、能と同じ道をたどるはずだったのになぜだろう、と首をかしげて見せ、俺がいたからだ、と結論づけている。公平に見て、それは当たっている。立川談志があのように活躍していなくても落語は演芸として残っただろうが、決して今のような形にはなっていなかったはずである。

その結語に向けて計算して書かれた本である。再読で、その感が新たになった。1965年の談志は、落語という演芸ジャンルの未来については絶望していて、なんとかするために努力はするが、失敗に終わるかもしれないと考えていた。

おそらくは、そうした憔悴を共有する者が落語界にはいなかったのだろう。当時は昭和の名人たちがまだ健在で、落語家も芸能人としての知名度を保っていた。そのため、心親しんだ落語界が変容していくという悲観論は出てきづらかったのだ。

落語界ではなく、マスメディアや出版の人間が関心を示したことから『現代落語論』が生まれた。『現代落語論』が他の落語本と違うのは、その点でもある。落語界の中から外に向けられた、現状を知らせ救援を求める信号なのだ。これほどの危機感をもって書かれた本というのは他に思いつかない。

読み返してみて再確認したのだが、『現代落語論』には、記憶していた以上に立川談志という個人が反映されている。混沌とした状況を濁った水に喩えるならば、それを濾過するための装置が立川談志なのだ。談志の個人的な体験が状況を捉えるための視座として活用され、自身の記憶を目盛りに使って歴史が記述されていく。

別の落語家が同じことをやれば視座は代わり、歴史も書き換えられるだろうが、自分ほどに落語と密接に生きている者は他にないという自負があったのだろう。談志はその誇りによって自身と世界の勝負をしている。

「その一 落語の豊かな世界」で、落語という芸能とは何かがまず語られる。現代の客はなぜ、何を笑うのかという分析は、本書を前に進める二輪の一つである。たとえば、漫談は芸ではなくセンスである、という箇所の鋭さ。あまりに鋭い余りに誤読を生み、俺のやっていることは芸ではないのか、と古参漫談家を談志は怒らせることになるのだが。

いま読まれています!

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語界随一のハチャメチャ一門は、六代 桂文枝一門!?

桂 三四郎

2026/02/01

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

~不朽の名著。談志師匠が60年前に予想した落語の未来と絶望

杉江 松恋

2026/01/30

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第9回

年が明けた! 東家千春の年が来た!

~スベった夜ほど、人は優しい

東家 千春

2026/01/03

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語界随一のハチャメチャ一門は、六代 桂文枝一門!?

桂 三四郎

2026/02/01

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第9回

〈書評〉 現代落語論 (立川談志 著)

~不朽の名著。談志師匠が60年前に予想した落語の未来と絶望

杉江 松恋

2026/01/30

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「べべログ 心がホワ~ンとするグルメ」 第5回

「鮨 ちさと」の【イカの塩辛】(北海道小樽市)

~事故の顛末は語れないが、塩辛の話なら何時間でもできる

笑福亭 べ瓶

2026/01/28

「ずいひつかつどお」 第8回

だあるまさんだあるまさん

~毎日がアップアップ

立川 談吉

2026/01/29

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「テーマをもらえば考えます」 第6回

愛と裏切りのぬか床生活

~なぜ始めてしまったんだろう。この小忙しくなる年の瀬に

三遊亭 天どん

2026/01/31

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語界随一のハチャメチャ一門は、六代 桂文枝一門!?

桂 三四郎

2026/02/01

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03