講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

「噺家渡世の余生な噺」 第4回

- 落語

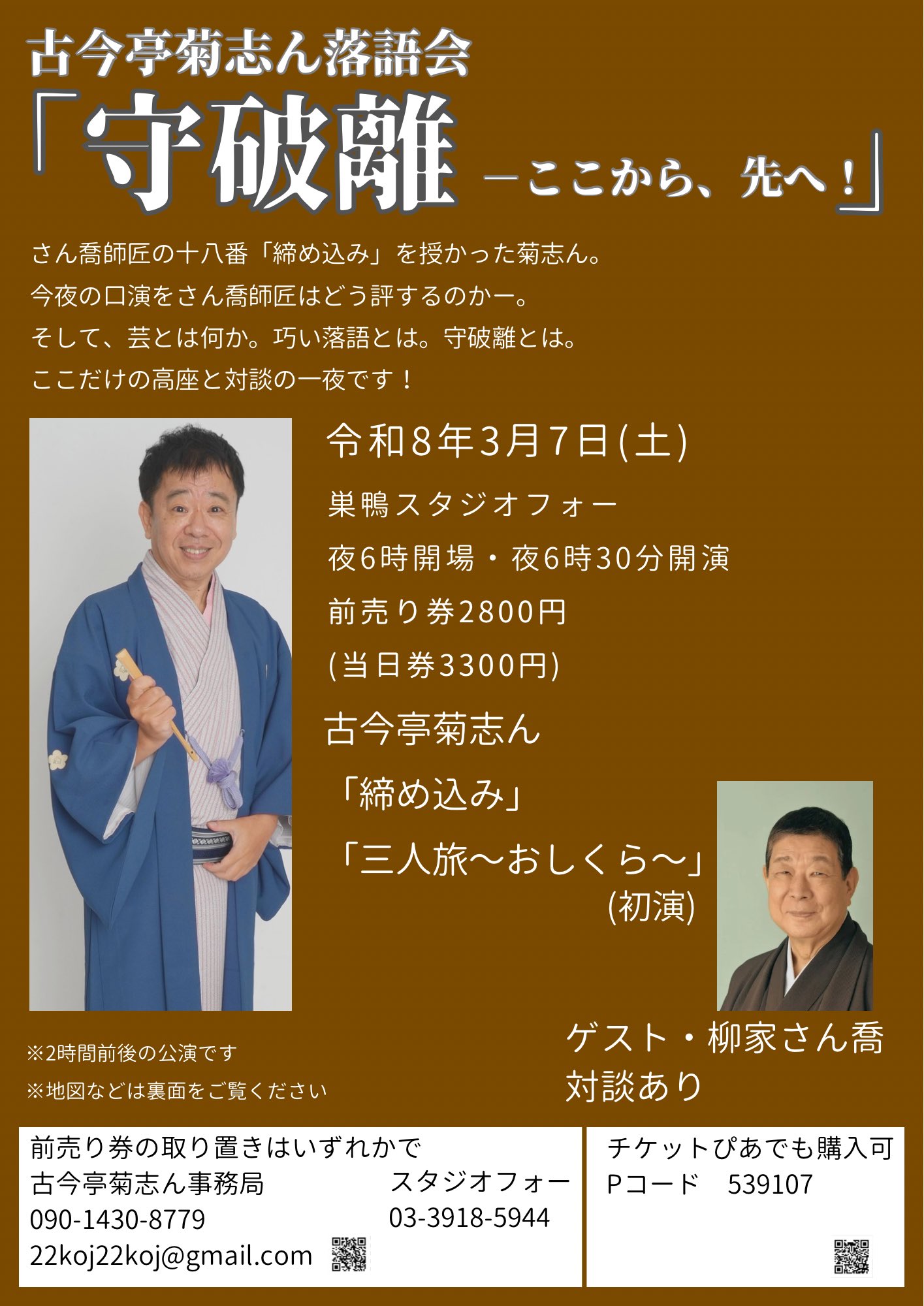

師匠・柳家さん喬の高座に惚れたから、筆者はこの世界に入った

一、積み木を封印するまで

元暴走族の〇〇売りをする輩より、同じバイク乗りなら新聞奨学生のほうが賞賛される社会であってほしい――などという願いは、今どき古臭いと笑われるかもしれない。いや、そもそも新聞奨学生などいない社会、つまり誰もが平等に学べる社会が理想だ。

もちろん、元暴走族を咎める気などない。誰にだって若気の至りはある。ただ、それをどう受け止め、どこへ向かって生き直すかが問われるべきなのだ。それを売り物にするのは、どうにも見ていて気持ちのいいものではない。

そう思うのは、私の中に自分の歩んできた道を「売り物」にすることへの葛藤があるからだ。

私は、二十六歳で師匠・柳家さん喬に入門した。昭和で言えば、遅咲きの部類だ。それまでの八年間は、医療福祉の現場にいた。若いなりにガムシャラだった。勤労学生として、通信制の大学にも通い、四年半かけて卒業した。

通信教育は始めた者より、やり切った者が少ないと聞いた。実感として、それは事実だ。働きながら学ぶというのは、思いのほか孤独で、過酷で、終わりの見えぬ長旅だった。その割に、大学生活という甘酸っぱい響きとは無縁だった。

高校の卒業式の二週間後が出勤日。その間、自動車教習所に通い詰め、就職後は仕事、学業、資格試験と三足の草鞋だ。気づけば、二〇〇〇年の介護保険制度改正に追われ、昇進もして、夜は疲れ果てて倒れ込む日々だった。

それでも国家資格はいくつか取り、ほぼ満点で合格した。二十三歳で介護支援専門員の資格を得た時、当時の最年少合格記録を更新した。

二、見えない肩書と現実

これは、愚痴ではない。事実だ。

医療福祉の事業所には、資格保有者の在籍要件がある。「介護福祉士」と「介護支援専門員」――両方持っていた私の名前は、二つの枠に使われた。それでも手当は一つ分。業務は二倍、報酬は半分。そういう理屈だった。

介護支援専門員の仕事に追われていると、当然、現場の人手が足りなくなる。そんな時に限って、「ちょっと現場、お願いできますか」といった声が飛んでくる。言い方は丁寧でも、裏には「あなた、ちゃんとやってないんじゃないの?」という冷たい目が潜んでいる。

ならば、「こっちの業務を代わってくれ」と言えば、「いや、それは私、資格がないんで」と、さも当たり前のように言う。できないことは堂々と断り、できることは当然のように押し付けてくる。世の中には、足し算も引き算もできない輩が多いのだろう。

パソコンが使えるとわかると、いつの間にか事務仕事も舞い込んできた。手が足りないところを、できる人間が穴埋めする――言い方は聞こえがいいが、実態は便利屋だ。それでも「できないなら仕方ない」となるのに、「できるのにやらないのは職務怠慢」とされる。真面目な人間ほど、黙って背負わされて、文句ひとつ言えない。

この国の「マイナスから評価する」という風潮は、一体どこから来たのだろうか。努力した者に光が当たるより、落ち度を探して引きずり下ろすほうが、どうも得意らしい。

そんな頃、師匠・柳家さん喬の門を叩くため、職を辞した。それから毎日のように弟子入り志願のため通い詰め、ようやく許された入門。前座から二ツ目まで、休む間もなく駆け抜けた。思えば、十代の頃から、長い休みというものをまともに過ごした記憶がない。

同輩に、“生粋の噺家”は、あまりいなかった。十代で入門する者は稀で、多くは二十代半ばを越え、ようやく腰を据える。だが、その多くは大学を出てフラフラと宙を漂っていた者たちだ。自分とは違う人生を歩んできた者たちだ。

彼らは、噺家以外にどこかで務まったろうか。そんな意地悪な考えが、ふと浮かんだ。