2025年5月の最前線(芝居に映画に、神田松鯉一門の活躍)

「講談最前線」 第1回

- 講談

瀧口 雅仁

2025/05/13

歌舞伎座の舞台に立った? 神田松鯉とその世界

二人の師匠である神田松鯉が歌舞伎座の舞台に立ったことも記憶と記録に残しておきたいニュースだ。

松竹創業百三十周年の記念でもある2025年の四月歌舞伎で、松鯉が高座で読んでいる講談をもとに、竹柴潤一脚本、西森秀行演出により、講談シリーズの第三弾として送り出された『無筆の出世』に出演したのだ。「講談シリーズ」とするのは、これまで『荒川十太夫』(2022年10月初演)、『俵星玄蕃』(2023年12月初演)に続くものだからで、いずれも当代尾上松緑が主演が務めている。

『荒川十太夫』と『俵星玄蕃』はいずれも義士伝の一つで、ともに討入りという大願を果たした四十七士を支え、四十七士の運命に立ち会った二人を主人公にしたもので、講談では『赤穂義士外伝』に数えられる作品であるが、今回の『無筆の出世』は義士伝ではない。

松鯉が古い速記から掘り起こし、自身の十八番にした思い入れのある話であるだけに、歌舞伎座で自分が育てあげてきた話が劇化されるのは感慨深かったに違いない。また松鯉自身が歌舞伎役者、二世中村歌門(1913~1989)の一門にあって、女形で修業をした経験のある身であるだけに、その思いもひとしおであったであろう。

あらすじは、旗本の佐々与左衛門に仕える無筆(むひつ:読み書きが出来ないこと)である中間(ちゅうげん:武士に仕える奉公人)の治助が、ある時、手紙を持たされて使いに出される。その途中、渡し舟に乗った時に文箱(ふばこ:手紙を入れて、運ぶために持って歩く箱)を川に落としてしまう。拾い上げた手紙を乾かしていると、老僧から手紙の内容を教わり、主人のもとを去ることにする。その後、夏目左内という武士に気に入られ、そこで学問を身に付け、勘定奉行にまで出世をし、その時は無役であった元の主人である佐々と再会することにする……。

講談で描かれる治助の実直な性格と、自分の運命を探し求める治助という男を支える周囲の人たちの人情。そして「恩を仇で返す」のではなく、「仇を恩で返す」といった治助の生き方と話が持つテーマ性が、歌舞伎座の舞台で確と描かれていた。

主役である中間の治助役を演じるのは尾上松緑、佐々与左衛門は中村鴈治郎、夏目左内に市川中車(ただし、幾日か配役の交代あり)と、人気者が芝居の妙味を味わわせてくれた。そんな中、肝心の松鯉は何役を演じたのかと言えば、ズバリ!講釈師であった。そのまんまじゃないか!と思われるかもしれないが、話の展開をつないでいく重役であって、冒頭、そして劇中の時間の変遷時、さらに大団円の場で、舞台中央にせり上がりで現われるといった、前二作とは異なり、実演を交えながらの舞台であっただけに、歌舞伎座で芝居も楽しめ、しかも人間国宝の講談も同時に楽しめるといった贅沢な舞台でもあった。

本当は松鯉の俳優としての雄姿も見てみたいところだが、そこには遠慮や諸々の事情があろう。だが前述の『荒川十太夫』が再演されたように、『無筆の出世』も歌舞伎の世界にうまく溶け合った作品であったので、これまた再演を望み、再び歌舞伎座の板の上で神田松鯉の高座を見てみたい(特に興行日程の中盤で、劇場の不備から4日間公演中止になり、観劇できる機会が減ったので)。

講談への人気と期待が高まる中、講釈師による講談以外の活躍がまた、新しい講談の見方を提示し、歌舞伎-芝居-映画-講談とリンクしていくことで、新たな講談ファンを増やし、講談の裾野を広げていくきっかけにもなるはずだ。そうした意味でも、今後も三人の活躍に注目していきたい。

(以上、敬称略)

(毎月13日頃、掲載予定)

―― こちらもどうぞ。第2回「2025年6月の最前線【前編】」

―― こちらもどうぞ。第3回「2025年6月の最前線【後編】」

いま読まれています!

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第19回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/29

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第6回

〈書評〉 8番出口 (川村元気 著)

~ゲームと小説が重なる不思議な体験

笑福亭 茶光

2025/12/01

「テーマをもらえば考えます」 第4回

キウイフルーツ

~うん、凄いね、熟成! 熟成が凄いんだね!!

三遊亭 天どん

2025/11/30

鈴々舎馬風一門 入門物語 第12回

青春の終わりに入門。青春の始まりの入門 (後編)

~楽屋で学んだ人生のLUCK GO!

柳家 獅堂

2025/06/05

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第4回

権助魚、壺算、明烏

~「帰りたい」って、泣いてたよね?

林家 はな平

2025/08/06

「コソメキネマ」 第七回

朝のドラマ

~髙石あかりさん主演の『ベイビーわるきゅーれ』シリーズをご紹介!

港家 小そめ

2025/11/23

「すずめのさえずり」 第五回

ドーピングと芸名 ~志ん雀の由来~

~切実さと爆笑で綴られる、芸名誕生秘話

古今亭 志ん雀

2025/11/26

「テーマをもらえば考えます」 第4回

キウイフルーツ

~うん、凄いね、熟成! 熟成が凄いんだね!!

三遊亭 天どん

2025/11/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第19回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/29

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/01

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第6回

〈書評〉 8番出口 (川村元気 著)

~ゲームと小説が重なる不思議な体験

笑福亭 茶光

2025/12/01

鈴々舎馬風一門 入門物語 第12回

青春の終わりに入門。青春の始まりの入門 (後編)

~楽屋で学んだ人生のLUCK GO!

柳家 獅堂

2025/06/05

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第4回

権助魚、壺算、明烏

~「帰りたい」って、泣いてたよね?

林家 はな平

2025/08/06

「テーマをもらえば考えます」 第3回

ハロウィン

~ご祝儀くれなきゃ、イタズラするぞー

三遊亭 天どん

2025/10/31

「ずいひつかつどお」 第6回

きょうなにようび

~ブラックフライデーで、ハッピーハッピー!

立川 談吉

2025/11/29

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「すずめのさえずり」 第五回

ドーピングと芸名 ~志ん雀の由来~

~切実さと爆笑で綴られる、芸名誕生秘話

古今亭 志ん雀

2025/11/26

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第18回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/29

「テーマをもらえば考えます」 第4回

キウイフルーツ

~うん、凄いね、熟成! 熟成が凄いんだね!!

三遊亭 天どん

2025/11/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第19回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/30

「ずいひつかつどお」 第6回

きょうなにようび

~ブラックフライデーで、ハッピーハッピー!

立川 談吉

2025/11/29

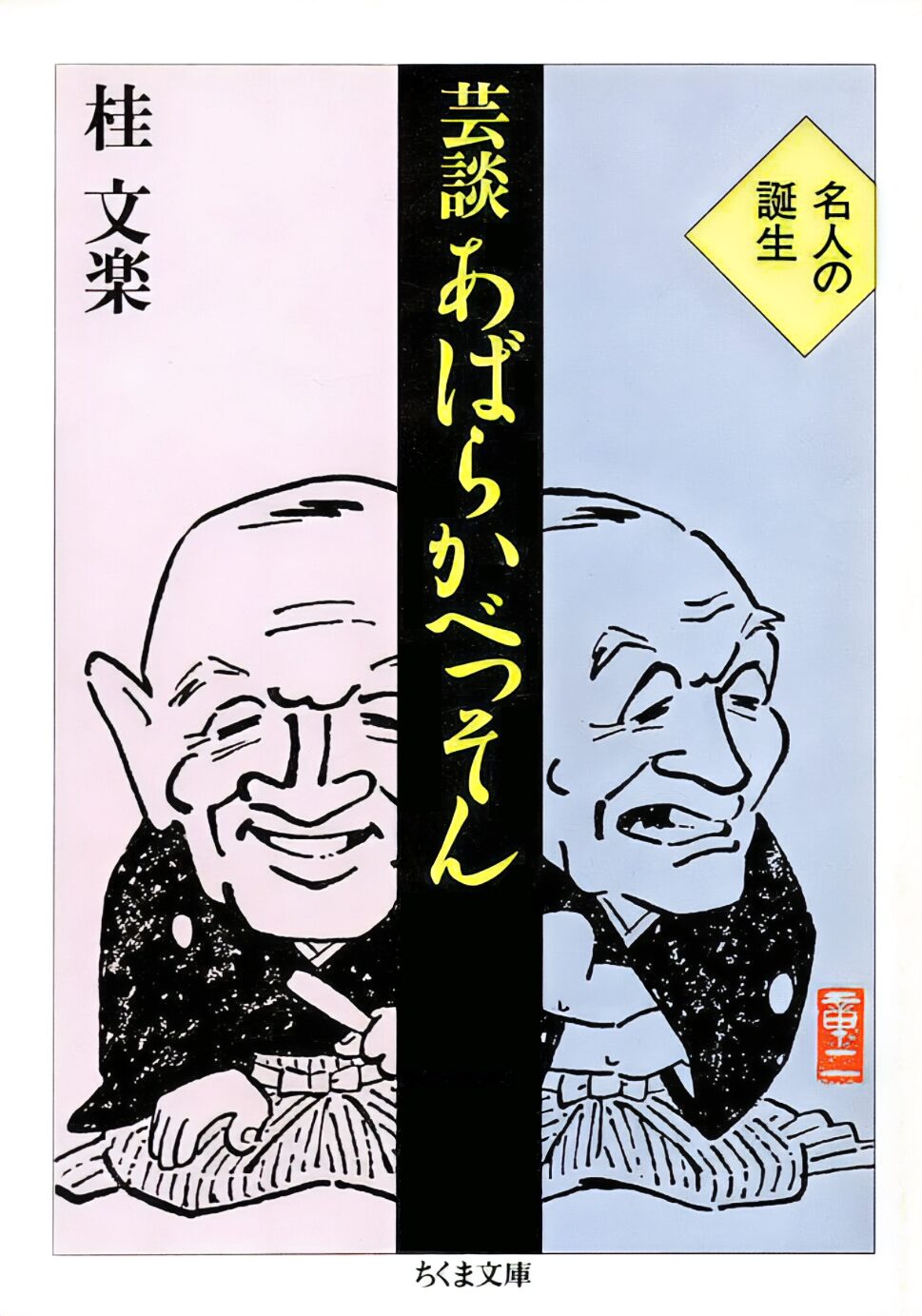

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第7回

〈書評〉 芸談 あばらかべっそん (桂文楽 著)

~名人の素顔は、磨かれた語りの行間に宿る

杉江 松恋

2025/11/28

「ピン芸人・服部拓也のエンタメを抱きしめて」 第7回

百花繚乱! 10人組の落語家ユニット「芸協カデンツァ」がやって来た【前編】

~世代を超えた多種多様、香味全開のおもしろユニット!

服部 拓也

2025/11/20

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/01

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「かけはしのしゅんのはなし」 第6回

大会後のご褒美は、魅惑のナポレターナとプロシュート!

~11月20日は、ピザに恋する日!

春風亭 かけ橋

2025/11/18

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「ラルテの、てんてこ舞い」 第5回

雀々が残した大提灯

~今もたくさんの人に愛される桂雀々師匠

ラルテ

2025/11/10

「講談最前線」 第10回

2025年11月の最前線 (聴講記:神田松麻呂・神田鯉花 連続読み、神田春陽の会)

~リレー講談「寛永宮本武蔵伝」と、緩急自在の「大岡政談」

瀧口 雅仁

2025/11/17

「講談最前線」 第8回

2025年9月の最前線 【後編】 (宝井小琴の二ツ目昇進、神田鯉花の結婚/講談入門② ~入門書編1)

~講談界の慶事と、初心者におススメの一冊

瀧口 雅仁

2025/09/14

入船亭扇太の「お恐れながら申し上げます」 第3回

番頭色々

~「本当にやって良かった」 に感謝を込めて

入船亭 扇太

2025/11/11

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「マクラになるかも知れない話」 第三回

となりは鼻うがいをする人ぞ

~ねぇママ、パパは何をしているの?

三遊亭 萬都

2025/10/22

「エッセイ的な何か」 第5回

10/9は、アメリカンドッグの日 →兄さんに呼び出された男の困惑

~その男は『ドッグ』と呼ばれた!

三笑亭 夢丸

2025/10/21

「かけはしのしゅんのはなし」 第5回

スポーツの秋! 落語家がサーフパンツで舞台に立つ日

~筋肉は裏切らないが、笑いはたまに裏切る?

春風亭 かけ橋

2025/10/18

「くだらな観音菩薩」 第6回

鑑真和上

~そう、諦めちゃあいけないんだ

林家 きく麿

2025/10/16

「令和らくご改造計画」

第三話 「内輪ノリ」

~またも前座が楽屋を混乱に陥れる!

三遊亭 ごはんつぶ

2025/10/12

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第6回

ビール飲み干し、そしてわたしに秋が来る

~時にヒリヒリ、時に爆笑の舞台裏!

東家 千春

2025/10/03