講談への情熱は今も変わらず 一龍斎貞寿(中編)

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第10回

- 講談

瀧口 雅仁

2025/08/29

「貞寿に読んでほしい」の声に応えて

「貞寿」の名は二代目。初代は、元は徳川夢声とともに活躍をした弁士である山野一郎(本名・山内幸一)であり、講釈師に転向する際に、六代目一龍斎貞山の門下となり、「貞壽」(と書くことが多い)の名で講釈師に転向した。

一龍斎の読み口は、華麗で丁寧な言葉運びにある。貞寿はこれまで一龍斎が読んでこなかった話にも果敢に挑み、一龍斎貞寿としての講談のあり方を追求している。今年は入門22年目。これまで読んできた演目や、これから取り組んでいきたい演目について尋ねてみた。

―― 今、演じている演目についてお聞かせください。何か「これぞ貞寿!」という一席はありますか。

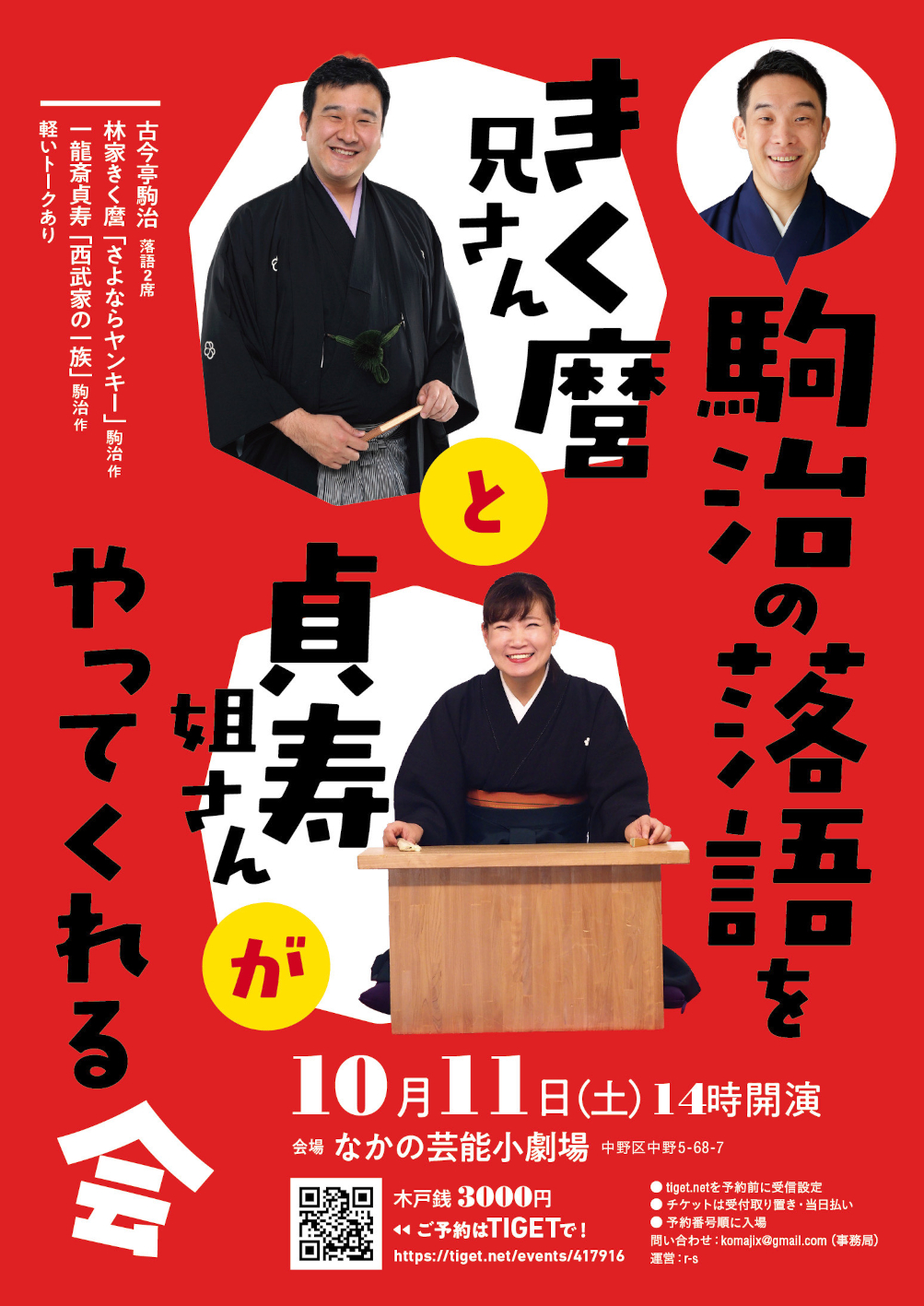

貞寿 実は今、「この演目をやってください」というご注文が続いていて、自分が勉強したい話を稽古している余裕があまりありません。基本的に、私は古典派の講談師だと思っているんですが、新作の会に声をかけていただくこともあります。三遊亭白鳥師匠の話を勉強させていただいたり……、あ、今秋は古今亭駒治君の話をやってくださいと言われています……。

―― 駒治さんの話となると、やはり鉄道の話ですか。

貞寿 「15分の話だから」と聞いて、それならば短いから大丈夫かな、と引き受けたんですが、台本を観たら、西武線全線の駅名を覚えなきゃいけないんですよ!

貞寿姐さんがやってくれる会』のチラシ

(クリックすると拡大します)

―― 覚えても、四十七士の名前のように汎用性がない……(笑)。

貞寿 おっしゃるとおり(笑)。その他にも、地域に残っている話を講談に仕立ててほしいと頼まれたり、しばらくやっていなかった話をリクエストされたり、いただくご注文に対応するのに追われていて、なかなか、やりたい演目に時間が割けていないんです。でも、「貞寿にこの話をやってほしい」と言っていただくのは嬉しくて、ついつい引き受けてしまいます。

芸歴二十周年で挑んだ『錦の舞衣』

―― 近年では三遊亭圓朝作の『錦の舞衣(にしきのまいぎぬ)』にも取り組んでいましたね。

貞寿 芸歴二十周年を記念して取り組んだんですが、一番難関で、一番苦労した演目です。でも大変だったけど、一番やりたかった話でした。

芸歴十周年の時には、師匠から「真打の用意をしておけよ」と言われて、月一の勉強会で「赤穂義士伝」の本伝を読み、披露目の時にもかけました。真打になる時は「義士伝」、一龍斎だからお家芸である「義士伝」をかけたい、と思っていたんです。私にとって、ここ一番という時の一席は、やはり「義士伝」です。特に『赤垣源蔵』には思い入れがあって、師匠から一番最初に教わった「義士伝」なんです。

師匠からは「この話は誰もがやる。私もやる。私の弟子なら『貞心の弟子の赤垣』だねと言われるように育てなさい」と言われました。だから師匠の弟子として、誰に聞いていただいても恥ずかしくない一席に育てていきたいと思っています。

―― 私は『は組小町』も味わいがあって好きなんですが、いかがですか。

貞寿 この話は、二ツ目になった時に、最初に教えていただいた話で、大好きな話です。服部先生の音源も、何度も何度も聞かせていただきました。師匠から初めて褒めていただいた話で、真打昇進前、自信の持てなかった私の背中を押してくれた演目です。

―― 世話物では『お富与三郎』も、これまで読まれてこなかった場面等を復活させたのも強く印象に残っています。

貞寿 『お富与三郎』は、『錦の舞衣』を読む前に、生世話を一から勉強しなおしたいと思って取り組んだ演目です。『錦の舞衣』はとにかく難しくて、なかなか手が出せず、まずは、世話物をきっちりと読むことから始めよう、と二年かけて『お富』をやりました。ちょうどコロナ禍から始めたので、最後まで読み切ることができたのかなと思います。月一回ネタおろしを二年続けて、やっと読み終わりました。正直、疲れました(笑)。

いま読まれています!

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

「噺家渡世の余生な噺」 第9回

今年も、自分を悟る一年に

~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん

2026/01/14

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~髪の生え際から、呼ばれて飛び出た仏様

林家 きく麿

2026/01/16

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第20回

優しさと知性で物語を紡ぐ 田辺一邑(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/11/30

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「座布団の片隅から」 第9回

大河

~『べらぼう』が残していった、噺家への置き土産

三遊亭 好二郎

2026/01/07

シリーズ「思い出の味」 第18回

青の深さが教えてくれたこと

~小笠原の海の匂い、月の光、子供たちの歓声

三遊亭 律歌

2026/01/04

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「お恐れながら申し上げます」 第5回

新年のご挨拶

~落語家のお正月は案外、いつも通り

入船亭 扇太

2026/01/11

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

「噺家渡世の余生な噺」 第9回

今年も、自分を悟る一年に

~噺家として育てられてきた時間のありがたさ

柳家 小志ん

2026/01/14

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

月刊「浪曲つれづれ」 第9回

2026年1月のつれづれ(追悼 名人・伊丹秀敏)

~もっともっと聴きたかった

杉江 松恋

2026/01/09

シリーズ「思い出の味」 第1回

21900のいただきます

~師匠との食卓

三遊亭 司

2025/05/13

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「二藍の文箱」 第8回

麹町の雑煮、目白のおせち

~噺家の正月風景

三遊亭 司

2026/01/02

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第22回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(中編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/30

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第23回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(後編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/31

「芸人本書く派列伝 オルタナティブ」 第8回

〈書評〉 香盤残酷物語 落語協会・芸術協会の百年史 (神保喜利彦 著)

~「見えない序列」の正体

杉江 松恋

2025/12/24

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第4回

上方落語大会議「なんぼでなんぼ」

~苛酷な仕事、ギャラなんぼやったら行く?

桂 三四郎

2025/10/24

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第7回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト

~すべては菊太楼師匠との駄話、駄飲みから始まった

シン・道楽亭

2025/11/13

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第7回

ビールの秋、日本酒の秋、わたしの美が深まる秋

~浪曲師の日記が、ここまで笑えていいんですか!

東家 千春

2025/11/03

編集部のオススメ

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第21回

日常を鮮やかに描く言葉の力 神田茜(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2025/12/29

「浪曲案内 連続読み」 第8回

浪曲ほど素敵な商売はない

~芸を磨き、未来へ遺す

東家 一太郎

2025/12/22

「くだらな観音菩薩」 第8回

弥勒菩薩(半跏思惟像)

~地球滅亡の時に現れるスーパースター

林家 きく麿

2025/12/16

「講談最前線」 第12回

2025年12月の最前線【前編】 (「イベントスペース鈴丸」オープン、講談のオススメ入門書③)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2025/12/15

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「オチ研究会 ~なぜこのサゲはウケないのか?」 第8回

にらみ返し、大工調べ、短命

~私の落語家人生を延命してくれた、喜多八師匠

林家 はな平

2025/12/06

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第8回

今日は宇宙一の美が誕生した日

~読むと元気になる千春ワールド!

東家 千春

2025/12/03