講演依頼への葛藤 ~噺家の矜持

「噺家渡世の余生な噺」 第4回

- 落語

柳家 小志ん

2025/08/15

五、師匠の言葉と立ち位置

とはいえ、過去の経歴を前面に押し出す噺は、今も気恥ずかしい。

芸歴二十年を過ぎても、「あの人は一体、どんな人生を歩いてきたのだろう?」という一種の神秘性――をまとっていたいという思いが拭えない。

落語だけで、飯が食えている。それだけで十分幸せだし、ありがたいことだ。お客様もありがたい方ばかりだ。「お客の品格は、噺家の品格を映す」と言うが、なるほど、私の会に来てくださる方々は、みな穏やかで品がある。だからこそ、私はもっと落語で多忙を極めたいと思ってしまう。その姿を見ていただくことこそが、最高の恩返しであると思っている。

だが現実には、講演の依頼を多くいただいている。これが私の積み木であり、個性であり、噺家の中での唯一無二の存在なのだと思う。

釣りや鉄道の趣味を噺に活かしている同輩もいれば、漫談を得意として生きている者もいる。私はといえば、福祉や医療の噺を高座に乗せることもできる。だが、これは簡単なネタではない。寄席の空気には合わないし、笑いに変えるには、何重ものフィルターが要る。

老い、死、介護――それらを軽妙に話すには、覚悟と技術が要る。

私がこの世界に入った理由はただ一つ。師匠・柳家さん喬の高座に惚れたからだ。あの品のある本寸法の落語がやりたかった。

地方の独演会では、旅気分に助けられて、漫談や講演ネタを落語に混ぜることもある。助演の同輩に「そっちの路線でやれば、売れるのに」と言われたこともある。新聞に「お得意の漫談で爆笑」と書かれたこともある。私の漫談は“売り”になるのか。

以前、思い切って師匠に、噺家としての方向性と講演仕事との葛藤を打ち明けたことがあった。師匠は、こう言った。

「それが君の売り物じゃないか。漫談でも講演でも依頼が来るなら、それは君の強み。求められて羨ましいよ。僕には落語しかない」

そういう捉え方もあるのか、と思った。そう思う一方で、どうにも講演の仕事は気恥ずかしい。不器用な性分なのだ。講演では、照れ隠しで変化球が投げられるのに、落語は正面突破しかできない。

かつて、ある師匠がこんなことを言っていた。

「食っていくためなら、自分の立ち位置で努力せよ」

野球に例えれば、足の速い者は一番打者、バントが巧い者は二番打者、守備が巧ければ要のポジションを取れ、ということだろう。ただし、その師匠自身は、エースで四番、監督も球団オーナーも兼ねていたような噺家だったが。

六、「柳家巨乳」事件と立ち直り

私は何でも突き詰めてしまう性分だ。

噺家になってからも、精神保健福祉士や自動車二種免許を取り、時間があれば興味がある社労士や宅建、旅行業務取扱管理者、MOSなど、まだまだ挑戦したい資格が山ほどある。

「噺家なら、落語を突き詰めろ」と言われる。だが、それでも私は講演依頼を受ける。私の立ち位置がここなのかもしれない。

それでも、うまくいかなかったこともある。二ツ目時分のある日、スマホで仕事のメールを確認していた。公共団体からの講演依頼だった。日程も、講演料も明記されていて、内容も申し分ない。その場で返信を書き、承諾の旨を入力し、最後に名前を入れようとした。

お得意の早打ちで「や」と打つと、予測変換で「柳家」が出た。流れで確定を押す。ここまでは良かった。

次に二ツ目時分の名前「喬の字」と打とうとして、「き」と打った瞬間、予測変換の一位に「巨乳」と出てきた。いつもの早打ち癖で指が自動的に確定を押し、その流れでそのまま送信をタップしてしまった。

──『柳家巨乳』

しばらくして返ってきたのは、「返信拝受しました。部署内で再検討いたします」という返事だった。

……再検討、という言葉の意味は、私も知っている。今もって、その先の返事はない。「すみません、予測変換でして」とは言えなかった。言えば、普段からその言葉を使っていることになる。送信取消ができる世の中であれば、私の人生にも違った講演の一席があったかもしれない。

次回は、「講演内容の時代的推移」について、真面目に語ってみたいと思う。

(毎月14日頃、掲載予定)

いま読まれています!

「二藍の文箱」 第10回

かたばみ日記 ~初主任の十日間

~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々を綴った十日間の軌跡

三遊亭 司

2026/03/02

「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談寛

2025/08/28

「テーマをもらえば考えます」 第7回

愛と青春のカレー断ち

~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん

2026/02/28

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第10回

〈書評〉 〈声〉の国民国家 浪花節が創る日本近代 (兵藤裕己 著)

~浪曲・中興の祖、桃中軒雲右衛門の声が編んだ幻想の共同体

杉江 松恋

2026/03/01

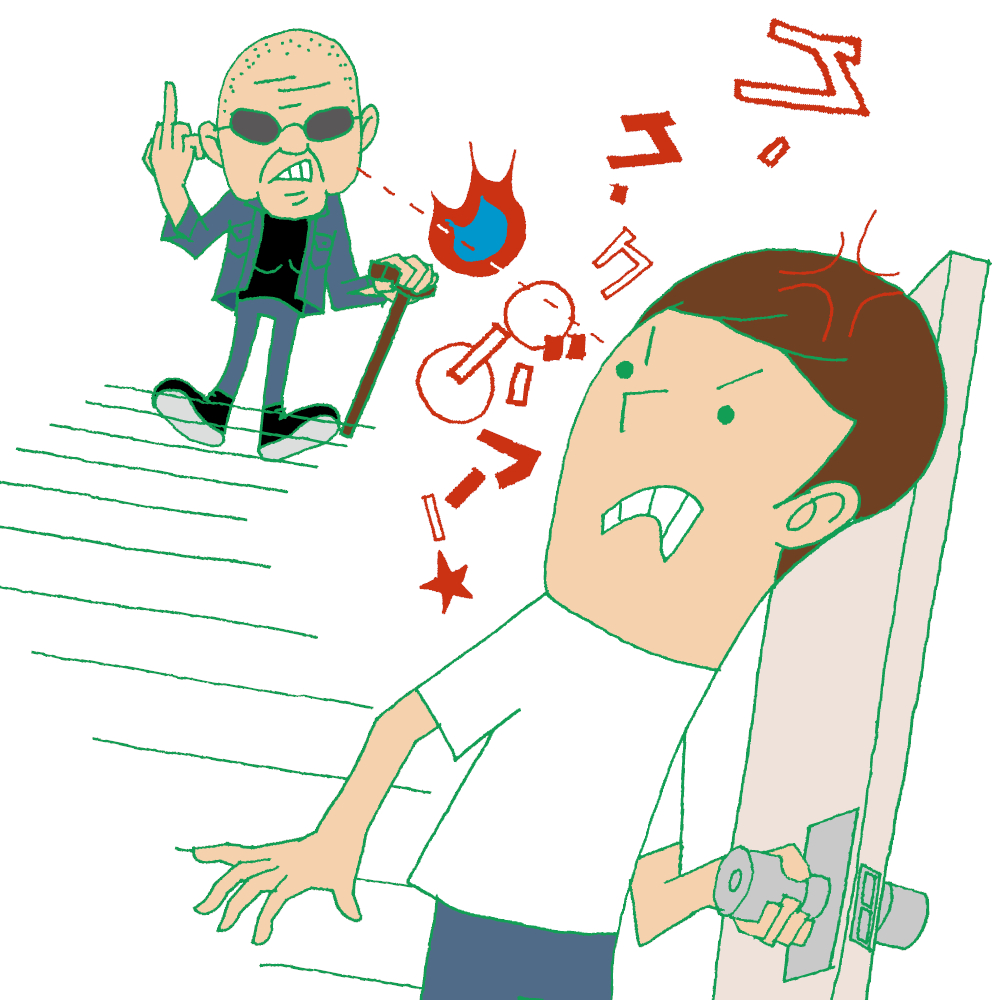

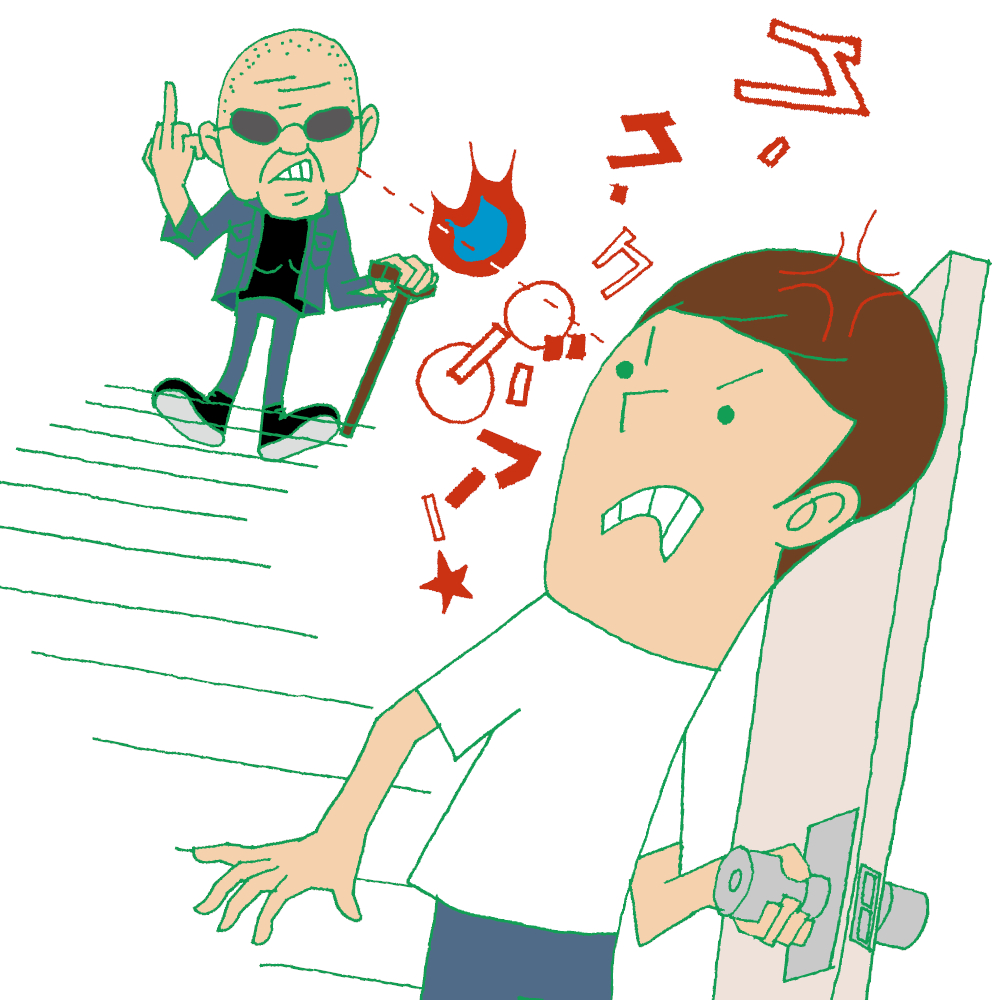

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

月刊「浪曲つれづれ」 第10回

2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)

~世界に一つだけの宝

杉江 松恋

2026/02/09

「マクラになるかも知れない話」 第四回

題・ハード

~人間は嬉しくなるとスキップをするのだ!

三遊亭 萬都

2025/11/24

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

「マクラになるかも知れない話」 第七回

街道一の大節分

~男には、逃げてはならない時がある!

三遊亭 萬都

2026/02/26

「二藍の文箱」 第10回

かたばみ日記 ~初主任の十日間

~高座と人生が交差する、濃密で温かい日々を綴った十日間の軌跡

三遊亭 司

2026/03/02

「テーマをもらえば考えます」 第7回

愛と青春のカレー断ち

~うん、世の中よく分からないことだらけだわ……

三遊亭 天どん

2026/02/28

「エッセイ的な何か」 第9回

2月9日は、服の日 →普段から着物で生活する男の葛藤

~マオカラーの夢、丸刈りの悪夢

三笑亭 夢丸

2026/02/24

「“本”日は晴天なり ~めくるめく日々」 第9回

〈書評〉 小麦畑できみが歌えば (関かおる 著)

~孤独な少女が声で未来を切り拓く、静かで熱い成長物語!

笑福亭 茶光

2026/02/27

「芸人本書く派列伝 クラシック」 第10回

〈書評〉 〈声〉の国民国家 浪花節が創る日本近代 (兵藤裕己 著)

~浪曲・中興の祖、桃中軒雲右衛門の声が編んだ幻想の共同体

杉江 松恋

2026/03/01

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

「すずめのさえずり」 第八回

鹿芝居狂想曲 ~しろうとしばいはおおにぎわい~

~主役なのに不安だらけ? 鹿芝居「髪結新三」奮闘記!

古今亭 志ん雀

2026/02/23

「ずいひつかつどお」 第3回

ぼうけんだんきち

~可能性の獣たちよ、大海原に漕ぎ出そう!

立川 談寛

2025/08/28

「二藍の文箱」 第9回

寄席、そちらとこちら

~寄席の客席と楽屋は、やさしさにあふれている

三遊亭 司

2026/02/02

月刊「シン・道楽亭コラム」 第10回

シン・道楽亭、誕生前夜から今へと続くキャリー・ザット・ウェイト Part.2

~共同席亭という名称のひらめきと、橋本さんとの生前最後の面談詳細

シン・道楽亭

2026/02/10

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

「令和らくご改造計画」

第七話 「若手人気落語家殺人事件 【解決編】」

~寛容な落語の世界、非寛容な現実の世界

三遊亭 ごはんつぶ

2026/02/13

「釈台を離れて語る講釈師 ~女性講釈師編」 第24回

講談界を駆ける一鶴イズムの継承者 田辺銀冶(前編)

~魅力と素顔に迫るインタビュー

瀧口 雅仁

2026/02/03

「宇宙まで届け! 圧倒的お転婆日記」 第10回

宇宙一の美人も風邪には勝てない

~たっぷりの愛情を込めて演芸界という濃密な世界を描く芸人日記

東家 千春

2026/02/03

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第8回

微笑みながら中指を

~笑えて震える、ご近所交流録! マトリックスばあさん、降臨!!

桂 三四郎

2026/02/25

月刊「浪曲つれづれ」 第10回

2026年2月のつれづれ(沢村豊子を偲ぶ会、玉川奈々福の徹底天保水滸伝、帯広浪曲学校)

~世界に一つだけの宝

杉江 松恋

2026/02/09

「お恐れながら申し上げます」 第6回

早朝寄席のこと

~精一杯やりますので、ご来場をお待ちしております

入船亭 扇太

2026/02/11

「すずめのさえずり」 第七回

ない物ねだり ~小堀さんのこと~

~苦労を知らず、破天荒でない自分だから欲しくなる「向こう側」の人生

古今亭 志ん雀

2026/01/27

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第5回

落語家の夢

~俺の目は、まだ濁っていない!!!

桂 三四郎

2025/11/27

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

「令和らくご改造計画」

第四話 「初心者よ永遠なれ」

~AIが落語を演じる時、それでも人は笑えるのか?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/11/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「艶やかな不安の光沢」 第1回

謂れなきものたちの飛躍

~年始からとちってしまった芸人の胸のうち

林家 彦三

2026/02/12

シリーズ「思い出の味」 第15回

水茄子とジンジャーエール

~夏の青臭さ、生姜風味の泡沫が映す情景

林家 彦三

2025/11/25

「令和らくご改造計画」

第五話 「ヨセジャック事件」

~落語家にとってのマクラとは何か?

三遊亭 ごはんつぶ

2025/12/12

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第7回

世間せまないか?

~落語家を多数輩出する片田舎、神戸の垂水

桂 三四郎

2026/02/01

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

編集部のオススメ

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【後編】

~急がず、無理にいじらず、忠実に磨き続ける。その姿勢がまっとうな芸を支える

話楽生Web 編集部

2026/01/27

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【中編】

~伸びた鼻っ柱が折られた、小さん師匠のひと言

話楽生Web 編集部

2026/01/26

掲載記事300本記念

〈掲載記事300本記念〉 柳家さん喬師匠 スペシャルインタビュー【前編】

~小さん師匠の「おめでとう」から始まる新しい年

話楽生Web 編集部

2026/01/25

「浪曲案内 連続読み」 第9回

三味線と 浪曲唸って 二刀流 弾く手あまたな 伊丹秀敏

~浪曲史に愛され、刻まれた最高の曲師

東家 一太郎

2026/01/23

「くだらな観音菩薩」 第9回

伎芸天

~努力は報われるのか、裏切られるのか

林家 きく麿

2026/01/16

「講談最前線」 第14回

2026年1月の最前線(新春ご挨拶 : 宝井琴調・講談協会会長 & 神田紅・日本講談協会会長、今年の顔 : 田辺いちかインタビュー)

~講談はいつも面白く、そして新しい

瀧口 雅仁

2026/01/15

シリーズ「思い出の味」 第19回

雪のココア

~内弟子時代に憧れた甘い味

柳家 わさび

2026/01/13

「令和らくご改造計画」

第六話 「若手人気落語家殺人事件 【事件編】」

~古典派と新作派の溝!?

三遊亭 ごはんつぶ

2026/01/12

月刊「シン・道楽亭コラム」 第9回

昭和101年に寄せて ~落語は新しい!!

~落語を未来へ手渡す人々

シン・道楽亭

2026/01/10

「けっきょく選んだほうが正解になんねん」 第6回

運と皆様のおかげです

~人間は弱い生き物です

桂 三四郎

2026/01/01